在冠病病毒肆虐的当下,五名本地女性艺术家,希望以现代艺术的视角和呈现方式,重新诠释纺织艺术。

有人说汉字中的“女”字,从字形上看,像是一个女人盘腿而坐纺线,是古代男耕女织生活的象征。传统印象中,手工艺是一门属于女性的技艺,用来缝补衣物、家中饰品,充满实用主义色彩,很难上升到艺术的高度。眼下正在滨海艺术中心举办的Sewing Discord手工艺术展,邀请到五名本地女性艺术家,希望以现代艺术的视角和呈现方式,重新诠释纺织艺术。

两年前,拉萨尔艺术学院讲师姬涅特(Ginette Chittick)和林素贤(Hazel Lim)开始了关于纺织艺术背后“关怀美学”(aesthetics of care)的研究。姬涅特说:“传统认为,女性做手工编织是应尽的本分。这些花时间心血的精细工艺,其价值并没有被看见。”

与此同时,近些年本地手工艺术家多了起来,无论从事编织艺术创作还是商业化的纺织,林素贤说:“我们希望通过展览,开展与本地手工艺者的对话。通过艺术作品向手工艺人致敬,更深一层地探讨手工艺在兴趣爱好之外的艺术价值。”

此次展览请到刺绣艺术师陈俐敏(Berny Tan)、视觉艺术家山柯晨(Nature Shankar)和油画家陈显祎(Jodi Tan)借助不同媒介,以及刺绣、纺织、折纸、钩针等手工艺共同呈现。

纺织艺术的制作过程缓慢且带有温度,在快节奏网络时代的今天,缓慢未尝不是另一种速度。当五名设计师身体力行,一针一线缝编出艺术纺织品,创作过程本身像一场行为艺术——采撷回忆,传递关怀,完成与自己和世界的对话。

彩色屏风释放呐喊

展厅正中央摆放着姬涅特手工编织的屏风,半米来高,耗时八个月完成。用一撮撮毛线钩织,色彩十分鲜艳。“原本没有想过要做屏风。”姬涅特说,创作期间遇上阻断措施,一家三口挤在家里。她要照顾女儿学习,兼顾工作,还要准备三餐。每天等女儿睡了,才把针线工具拿出来铺在地上,一点点开始钩织。

“不知觉间,发现绣出的东西像屏风围在四周,像下意识给自己隔出一个空间。这也许是我心中渴望的个人空间,当大家同挤一屋檐下,总要留一小块地方给自己,一种舒适的安全距离。”屏风里的色彩与心中的压抑和渴望形成对此,她笑说:“颜色越鲜艳,说明内心的呐喊越强烈。我是个充满活力的人,每天被困在家里实在难熬,手工编织成了一种呐喊与爆发。”

姬涅特是本地时尚圈出名的“斜杠青年”,除了时尚系讲师的身份外,也是设计师、DJ,早在学生时代,创建本地第一个女子庞克乐队。没想到的是,有一天竟能安静地坐下来纺线。屏风里的彩色线团从不同地方淘来,白色线团是用纺纱机一点点捻出来的。校园里种着木棉树,每当木棉花从树上掉落,她就拿着袋子去收棉花,再把棉絮一点点抽成丝,放在纺车里纺成线。

她坦言享受手工纺织过程,像冥想,只有静下来才发现,脑里有很多杂乱的声音,刻意把它们推开。一边看Netflix一边做,让重复的动作形成肌肉记忆。有时她会联想到祖父坐在炉火旁纺线,或母亲边看电视边择豆芽的场景。自己动手尝试才了解,手工艺的关怀美学在于过程,那些无形的付出值得被看见。

绣出的文字更深刻

对于刺绣艺术师陈俐敏来说,纺织是令人着迷的行为,介于疗愈与折磨,沉闷与沉思之间,过程有痛苦,亦有坚持。同样身为文字爱好者,书写是她整理思绪的方式。她试图寻找一种艺术结合体,让刺绣成为一种表达手法,让文字更加隽永深刻。此次展览中她的三组作品,通过文字的可读与不可读,打造近距离体验式的观感。

墙上挂着的小字条,是陈俐敏从亲友那里征集来的文字,一首诗,一句引述,或是一段摘抄,那些对个人带来启发的句子。她缝的时候故意把字号变小,小到只有走近阅读才能看见。这在某种程度上,拉近观众与文字间的距离,通过阅读绣着的字,走进一个人的内心。

开始之前,她心存疑问,绣字耗时耗力,远比把字写在纸上难得多。付出如此多心力,是否有不同收获?绣完她领悟到,“那些原本于我没有任何感情连接的句子,在绣的过程中,拉长我与字义的接触,产生更深的共鸣。像是参与对话的过程,当别人跟你分享一段影响至深的文字时,你参与到其中。刺绣的行为成了一种同理心,这种带有关怀的付出,让每一个动作都变得更加深刻。”

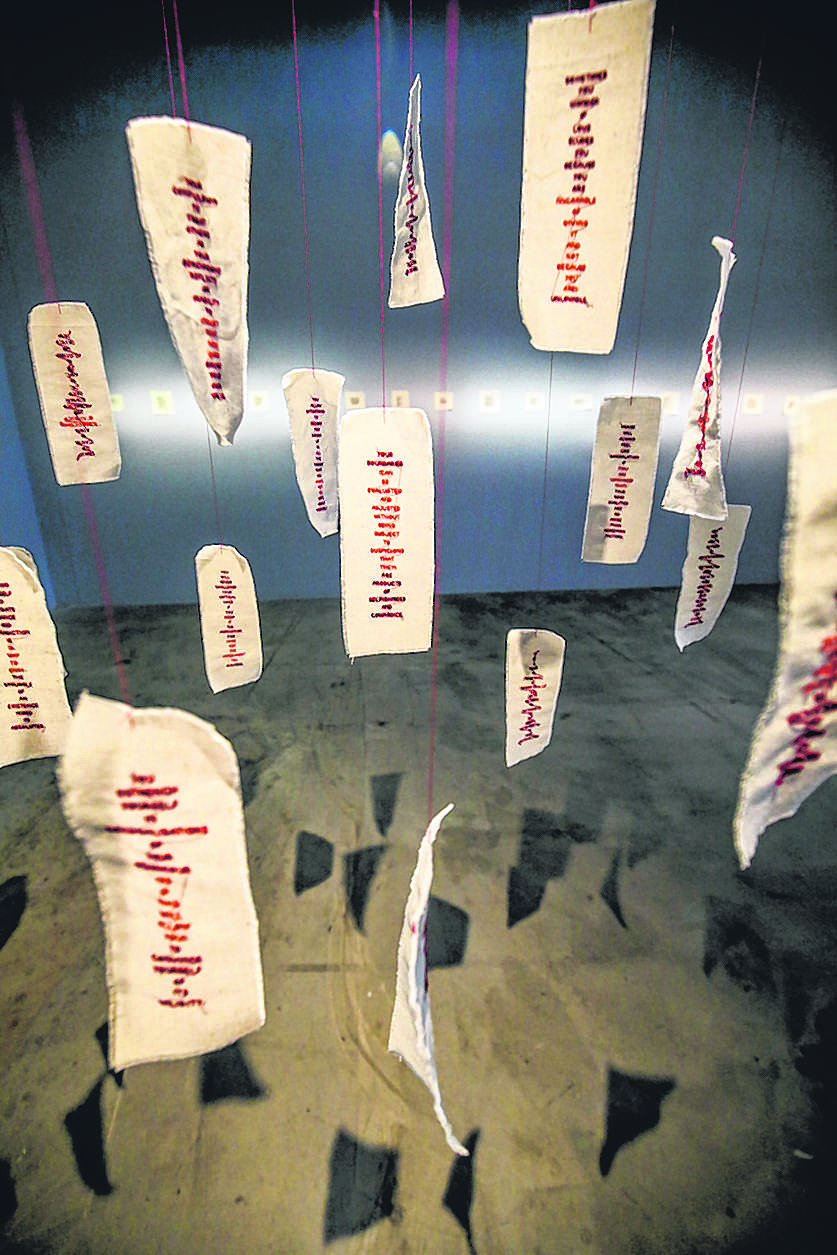

展厅的另一端悬挂着她与自己的对话,呈现形式十分有趣。她把许多灵魂拷问的话绣成符,挂起来。一行一个字,尾字母和隔行开头的首字母相连,从背后看线不曾断过,像是书法的连笔,一气呵成。句中采用第二人称,把“我”变成你,好让阅读者与句子拉开些距离。这些文字带着质问的口吻,揭示人性的脆弱,直面内心的挣扎和挑战。

Citations是陈俐敏最喜欢的作品,把摘抄的文字一行行绣出来,再一点点拆掉。观众只能从墙上的附注了解内容出处,读不到之前绣过的字,只剩下密密麻麻的针脚。暗喻一种欲言又止,想要透露又压抑下来的心情。而留下的痕迹,或许是释怀放下,又或许成为埋藏心底的记号。

回归基本打破重建

另外三名艺术家的作品,共性之处聚焦于素材中的最小单位,将其打破、拼接、重组,再带入自己的经历和喜好,诉说一个崭新的故事。

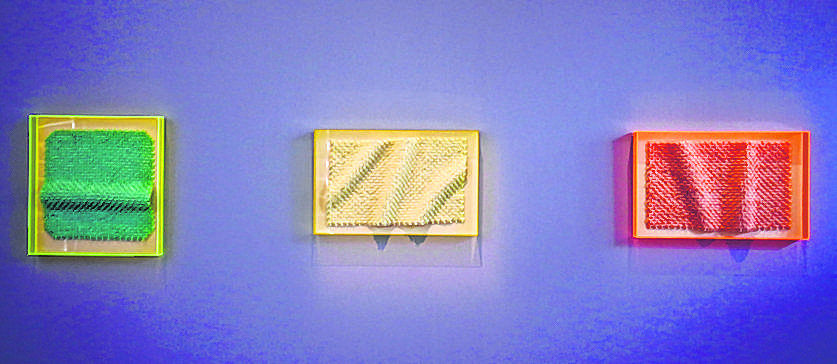

在林素贤看来,网格(grid)是许多手工艺指南中的基本单位,无论十字绣还是折纸,都须要在一方小天地中进行,通过无数重复的步骤,发散出多样可能性。她以折纸(origami)为媒介,选择一款经典的方块折法,不断重复折叠,再把折好的方块拼在一起,制造出波浪般的流动感,用不同颜色的亚克力框圈起来,像一个个待选的色块。也借此研究颜色之间的关联,用光影变化呈现出不同色度。制作过程让林素贤想起儿时经常看到姨婆们聚在一起,边做手工边聊天,一张张折纸串成过节的灯笼,庞大的物件都是由简单的小单位组成。

油画背景出身的陈显祎,放下画笔拿起针线,试着用十字绣作画。不同于具象图案表达,她从时尚秀场、晚宴中抽取色块,模糊的像素呈现马赛克般的质感。用针线绣出基本单位像素,以此交替重复,像素在她手中成了俄罗斯方块般可任意旋转、复制,做镜像。刺绣的过程,用她的话说,像“手工版的Photoshop”。相比于油画作画时间,十字绣让过程慢下来,线的运用增加画面的立体感。

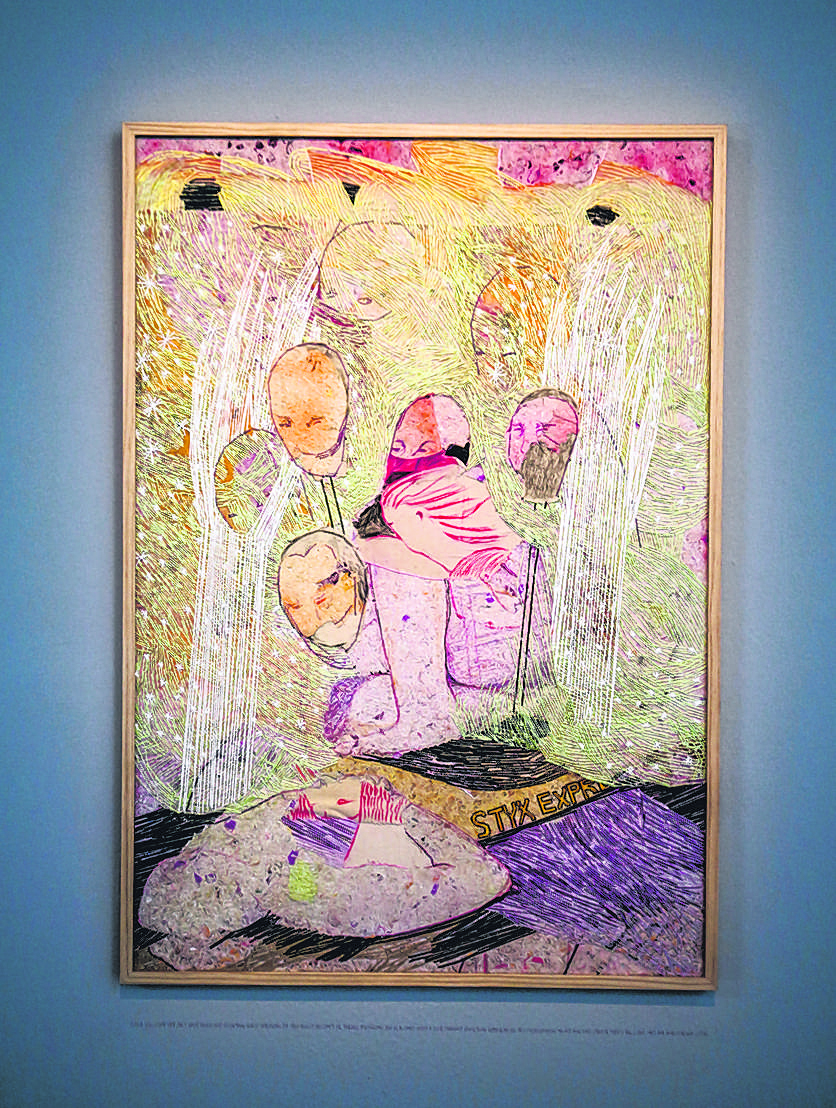

视觉艺术家山柯晨的尝试,是从过往不愉快的种族歧视中走出且治愈的过程。身为华印混血艺术家,山柯晨过往的作品以纺织和刺绣见长,将面料拼接缝制出新风格。这一次,她尝试纤维艺术,把收集来的布料撕碎,用搅拌机打成泥浆,再一点点铺到画框上去。

山柯晨说,整个创作是在类比造人的过程,非常私密且具有冥想性质。她没有去工作室,而是选择在家完成,需要一个密闭独立的空间,可以一边做一边反思和消化过往面对的种族歧视经历。在打破与重建的过程中,让原本的混合物衍生成不同形态,是创作过程本身赋予作品新的叙述。完成创作后,她也能够更加真实坦诚地接纳自己,“我是一个生长在新加坡的华印混血女孩,正在努力成为自己想要成为的样子。”

纺织品的艺术联想

策展人卢晓蕙认为,新加坡虽然不像日本、马来西亚、印度尼西亚等国,有深厚的纺织手工艺背景,但在父母的年代,手工艺在坊间十分兴盛,承载着一份美好的记忆。如今将手工艺者召聚起来,借展览创造一个对话的平台,探讨手工艺背后流淌的关怀。尤其在疫情期间,人们试着用不同的方式表达关怀,订送食物,借助社群力量帮助他人,手工艺也是一种传递温度的表达。在快节奏的今天,希望通过展览让手工艺走入人们的视野,拓宽对于这种艺术形态的认识。

在林素贤看来,手工艺不止停留在兴趣爱好的层面,它作为艺术媒介可以发展出更多的可能性。历史上也曾有过为其正名的时刻,1880年到1920年间的艺术和手工艺运动(Arts and Crafts movement)从欧美开始,带动日本民艺运动(Mingei)的发展,这场运动的基调是反工业,试图改变自文艺复兴以来,艺术家与手工艺人之间的分化,以及工业革命所导致设计与制作二分的状态。

“同雕塑绘画一样,手工艺品承载着艺术价值,却因为实用性和普遍性被忽略或低估。”

此次展览命名为Sewing Discord取自英文的sow discord(搬弄是非),希望借由用同音反义词,表达缝合的力量。不单是作品本身,创作的过程也在表达关怀,对于自我的探索,对于世界的反思。

Sewing Discord手工艺术展(入场免费)

日期:即日至7月4日

地点:Jendela(Visual Arts Space)@Esplanade