百余年来,本地报章几乎每月都有关于福建会馆推动本地教育的各种报道,构成一幅动人的人文画卷,也是一项罕见的文化记录。……今年是福建会馆创办180年,选录数则或为“新发现”的报刊记录,虽为杂缀,亦非全貌,却犹如星光点点,璀璨如钻,光芒不灭。

2019年10月19日,教育部长王乙康在南大主持福建会馆楼和陈六使径的命名仪式,标志着对福建会馆领导本地社群,在新加坡高等教育事业发展所做出历史性贡献的肯定。

百余年来,本地报章几乎每月都有关于福建会馆推动本地教育的各种报道,构成一幅动人的人文画卷,也是一项罕见的文化记录。

从大量早年报章里,可发现许多或许已为人遗忘的事迹,处处体现着先辈们始终坚持的苦心与奉献,精神长在,令人景仰。

今年是福建会馆创办180年,兹选录数则或为“新发现”的报刊记录,虽为杂缀,亦非全貌,却犹如星光点点,璀璨如钻,光芒不灭。

1.崇文与崇福

总所周知,目前会馆有六所属校,各创办年代依次为:道南(1906年)、爱同(1912年)、崇福(1916年)、南侨中学附小(1947年,附小于2000年独立为南侨小学)、光华(1953年)。

其中,最初创设于崇文阁院内的崇福女校,位于当年闽帮权力中心的天福宫旁,为上世纪初闽帮积极推动本地女子教育的重要标志,深具时代意义。

但在百年前本地报刊的两则启事中,却发现福建会馆在创办崇福之前一年,就已先在崇文阁里,创办一所“崇文学校”!

两则启事内容,依次如下:

1.1《崇文学校招生约言》(刊1915.02.23《总汇新报》):

“本校设在天福宫右畔福建会馆之楼下,雅洁凉爽,校具整齐,定旧历二月初矣日启读,专收初等小学生,由6岁至12岁止,月收学费一元,贫者查实准免。每日由上午9点上课,12点停膳,下午由1点上课,4点放学;教法以能读能解能写为实效,略配以小算及游戏之运动,熟而后进,简而不繁;每隔14天之礼拜日,由上午10点至11点,另由王君会仪到校演说,设为问答,专以引起儿童亦步亦趋之兴味,而无可憎可厌之悉习。有志向学者,速到天福宫内书记处报名填册为盼。 民国4年2月22日 新嘉坡天福宫董事公启”

1.2《崇福女校招生》(刊1916.04.10《叻报》):

“福建会馆自客春附设崇文学校,专收初等小学,便于邻居之儿童,以道南学校为升阶,本学期学生达百名以上,学科完备,成绩可观。兹再添设崇福女校在天福宫戏台后街22号公屋,地点适中,就学尤便,敦请林淑钦女士任之。林女士系道南教员徐嘉惠先生夫人,在鼓浪屿育德两等学校附属师范毕业,且在该校课授四年科学女工,并皆妙。现定本月16号即阴历三月十四10点启校,以后每日上午9点上课,12点停膳,下午1点上课,4点放校。月收学费每名一元,贫者报明候查豁免。凡我侨胞,如有7岁以上女子愿就学者,可速到崇文学校报名为盼。 民国5年4月10日 新加坡福建会馆公启”

两则启事的内容,保留许多难得的历史讯息,如早年本地小学的收费,上下课时间及主要课程内容等,也说明崇文与崇福两校先后的创办年份、最初地点、收生对象等。

崇文学校先于1915年初“启读……设在天福宫右畔福建会馆之楼下……专收初等小学,便于邻居之儿童。”

崇福女校则于1916年初“启校……设在天福宫戏台后街22号公屋”(即今福建会馆大厦后的史丹利街),学生为“7岁以上女子。”

上述1906年崇福的启事中特别提到“福建会馆自客春附设崇文学校”,客春一词,如同客岁,指去年,再次确定崇文学校创办于崇福之前一年的1905年,两校相隔一年,都是福建会馆直接设立。

这项唯一记录,证明在创办崇福女校前,福建会馆已先在崇文阁内创办崇文学校(此校与30年代安溪会馆在罗弄泉所办的崇文不同),但不久后就由崇福女校取代,显示男女同校的崇文已迁出或停办。

启事显示,上世纪初创办崇文崇福两校,分别是为了市区儿童和当时社会风气保守下的女性提供教育机会,显示福建会馆重视照顾和提升社会弱势群体知识的教育精神。

2.光前与光华学校

二战结束后,福建会馆会长陈嘉庚表示,本地华校多在战火中被毁或遭破坏或英军仍未归还,战前原多达200余所的华校“恢复未及半数,……而儿童失学,流浪街头……决不能置之不闻不问”(1946.07.01《南洋商报》),遂积极觅地建校,以容纳因战乱失学的儿童。

1951年报章报道,福建会馆“已购得芽笼36巷松林枋廊方面靠近机场一地段,共14万余方尺拟建一平屋方式之小学校,包括有30间教室及一礼堂,建筑费预算约30万元,可容纳上下午班学生约2000名。”(1951.04.08《南洋商报》)

1952年时任会长陈六使称,芽笼新校的地皮与建费约共需50万元,预计“于本年底完工,并定明春开学”,他提议及会馆决议,新校名定名为“光前学校”(1952.07.18《南洋商报》),原因或以李光前多年屡次献地捐款之故。

但李光前本人却多次亲自婉拒新校以“光前”为名,先后致信或当面恳请改名,表示自己1951年在伦敦获悉芽笼新校拟取名光前学校时,即已经写信要求会馆取消原议,“另定大众化新名”,但“迨日前返叻,始知新校仍用原名,使弟不胜惭愧,窃以时代进步,非复数十年前可比,举凡教育慈善均应视为公共事业,命名务当求其含义广阔,或即因地取名,以符大众愿望,‘光前’二字虽非弟所专用,然以弟一向追随本会馆诸公之后,而在教育方面亦曾参与绵力,是以误会滋生,……诚恐新校前途,因此受到阻碍”,而一再致函会馆请求改名(1953.02.10《南洋商报》刊李氏信件全文)。

1953年陈六使在会议上,报告李光前“再函恳更改光前校名,请重新考虑”,建设科主任柯进来也报告接到李氏电话,“坚决请本执委会,设法改光前学校名称,并谓最少要改一字”,柯氏遂建议将“光前”改为“光华”,并获通过,这是“光华学校”校名的由来。(1953.05.03《南洋商报》)

2012年笔者为滨海湾金沙艺术科学博物馆“蓝海福建文物大展”策展时,借展品中,就有一件刻有“光前学校”字样的旧校钟,为当年“更改校名”时留下的历史证物,和当年报章报道一样都是李光前一心为公奉献精神的见证。

3.多面性的贡献

百余年来,福建会馆积极办学,还有许多全方位的努力,兹列举其中数例如下。

3.1 1930年率先推动本地小学会考

1930年10月,因本地华校教育缺乏统一标准,福建会馆发起组织新加坡“各华侨小学校会考”大会,邀各校校长成立筹委会,以林庆年为主席,开始拟定章程等组织工作。

林庆年是著名企业家和教育家,北京大学毕业,曾任中华总商会会长,一生致力推进新马教育事业和统一教学。如早年南洋华校多数以方言教学,1929年林庆年任新加坡福建会馆教育科主任后,即规定福建会馆直属三校全部实行华语教学,并在会馆津贴的36所学校全部推行,致力推广华语教学的统一。

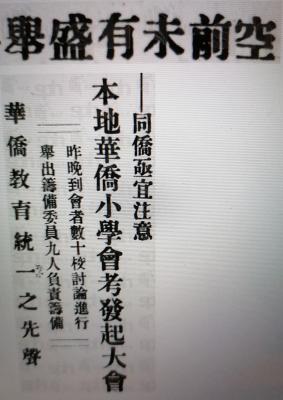

新闻标题。(作者提供)

随后公布的会考简章,会考范围定国华英文算术常识三科,考生为小四和小六(当年称“初小四年高小二年”),并邀请外地不同评委拟定考题及审阅考卷,以保公平。

会考目的,是为了客观评定各校水平,“以定各校平日教授法之优劣、课本取材之得失,使各校今后有所取舍。”

1930年12月首次会考在可容700人的工商学校礼堂操场举行,共有29所学校参加,考生共400余人,连续三天,福建会馆赞助经费。

1932年1月报章报道标题即称:“华校会考成绩大见进步,爱同、工商分别夺得高初组冠军”。

虽非后来官方主办的全国会考,但这确应该是本地学校会考首开纪录的空前创举。(各引新闻载《南洋商报》1930.11.14、11.20、11.25、12.01及 1931.04.2与1932.01.04及1933.11.08,11.09,11.16)

福建会馆拟办水产学校的

新闻标题。(作者提供)

3.2 1938年创办水产航海学校

1938年福建会馆会长陈嘉庚考虑未来战后产业发展需求,提出应参考厦门的集美水产学校,在新加坡设立专门学校培养人才。并请集美水产学校校长杨振礼协助策划,“决于明年正2月间成立”,具有小学毕业资格者,即可加入学习,学制5年,还拟赴马来亚各地及印度尼西亚招生。

据计划,此校由福建会馆先试办,初拟先设立一班,学生40名,地点将设在金炎律李光前慷慨提供的大厦内,或暂时先在崇正学校或道南学校开课。

校名初定为“南洋华侨水产学校”,后决定增加到两班,校名再改为“南洋华侨水产航海学校”,于1939年2月开课。据报章报道该校学生曾到丹绒巴葛船坞参观轮船修理及实地了解轮船结构等知识。

这是本地唯一最早的水产航海学校,后来或因战乱而结束,但确是一件创举。(载《南洋商报》1938.11.26、12.06、12.08,12.11和1939.03.14)

3.3 1969年拟建民办高中

1969年福建会馆曾计划斥资300万元,拟创办高级中学,作为民办高中,发挥社会功能。

在该年度常年会员大会上,福建会馆会长陈六使称,鉴于当时政府及辅助中学开办的后期中学(即高中)班级,“学额有限,取舍严格,许多成绩较差的毕业生,因此失去一个升学求深造的机会”,他认为应该给这些学生“多一个深造机会”,即使其中有些人最终未能进入大学,“也能得到工艺的训练以及加强语文,方便到社会上做事。”

因此,他建议会馆应拨出一部分资金,创办一所高级中学,专门收容成绩较差,未能被政府学校及辅助学校所收容的中四毕业生。

会馆议决拨款300万元,并计划发展会馆在金炎律拥有的一段地皮,以便将来能提供这所民办高中的维持费。

随后《星洲日报》也发表社论,题为《响应大规模民办高中的号召》,认为“这是一个非常有远见的决定。陈先生这个登高一呼的新号召,足以跟他本人当年创议创办南大的提倡,前后辉映。”

虽然这项民办高中的计划,最终未能落实,但陈氏与会馆同人“有教无类”的社会教育理念,依然深具意义。(载《星洲日报》1969.08.20、08.23)

3.4 1971年拟重办萃英书院

1965年福建会馆拟重办萃英书院,设幼稚园或小学部,但因地址狭窄,缺乏草场,未获当局同意。1971年报章报道:“……福建会馆属下的萃英书院,修葺工程经已完竣,将于明年开设补习和专修班级,供离校中学生补习会考科目及职业青年进修之需。萃英书院系拥有一百多年历史的古物,……福建会馆最近拨资修建一新,保存古色古香,历史文物的风格,并寓纪会于教育,决定重开义学大门,招收生徒,使离校及职业青年能从中获益。”(1979.12.30《星洲日报》)

创建于19世纪的萃英书院,是新加坡最早创办的华文学校(义塾),后由创建者陈金声后人转委福建会馆管理。

这则新闻显示当年会馆曾计划“重办”,提供社会青年进修课程,重新赋予它社会教育功能,虽未获批准,却是萃英书院生命史上可能“重生”的一项记录。

3.5 1953年的马华大学和南洋大学

动人的南洋大学历史,与陈六使与福建会馆密切相关,但最初倡议的校名却是“马华大学”,这段记录,就清楚记录在当年的报章报道里。

1953年《南洋商报》在题为《拥护陈六使为华文教育·呼吁积极创办马华大学》的社论中说:

“本坡福建会馆主席陈六使氏,于本月十六日晚上在怡和轩俱乐部福建会馆执监联席会议中慷慨致词,……并由福建会馆提倡创立马华大学,如获社会同情,彼将倾其所有财产与同胞合作,当席执监诸委员一致予热烈赞成,假使此伟大愿望,获得成功,则福建会馆第十一届第三次执监联席会议,实为马来亚华文教育继往开来划一时代性历史。”(1953.01.19《南洋商报》)

这篇社论,说明陈六使最早是在1953年1月16日的福建会馆执监联席会议上,首次提出创建“马华大学”的建议。

随后的报章报道,均以马华大学为校名,如“陈六使发表马华大学建校必成·福建会馆献地500亩”(1953.01.24《南洋商报》),以及特稿“记者陆空两路察勘马华大学校址 岗峦起伏风景宜人”(1953.01.28《南洋商报》)等。

隔了一个月,报章又报道:“马华大学筹备委员会昨日(按即20日)下午,在中华总商会举行第一次会议中,一致议决,新大学之正式定名为“南洋大学”,并“授权陈六使延请专家起草章程。”(1953.02.21《南洋商报》)

这则报道,明确记录南洋大学的校名,是1953年2月20日确定的!

此后,南洋大学遂正式取代最初的马华大学,成为正式校名,如数日后报上即刊登了“南洋大学计划大纲”。(1953.02.26《南洋商报》

当时社会观念均以新马一家,从马华大到南大,正体现了当时的时代特征和南大跨地域的文化意义。

这段短短一个月内“更换校名”的大事,就保存在半世纪前几份报章报道里,静静地留住了历史。

4.润物无声·精神长在

百年来,本地华社先贤,如福建会馆的历任领导层和广大族群,以对培养下一代文化教育的热忱和朴素的感情,不断耕耘,无私奉献,宛如春风化雨,润物无声,点点滴滴,汇流成河,聚沙成塔,这种精神,实在不能忘记,也不应忘记。

(作者是本地作家/文史研究者)

(作者为福建会馆180周年专书《世纪跨越》主编)