受访者提供照片

驰骋新中台广告界30多年,经历了做广告最美好的年代,全世界所有广告奖的最高荣誉都拿过……广告牛人陈耀福可以恣意开始他人生的“试验场”了。在广告业备受互联网冲击的今天,他选择离开广告企业,成立自己的工作室,希望把企业的灵魂——品牌传播做得更好。

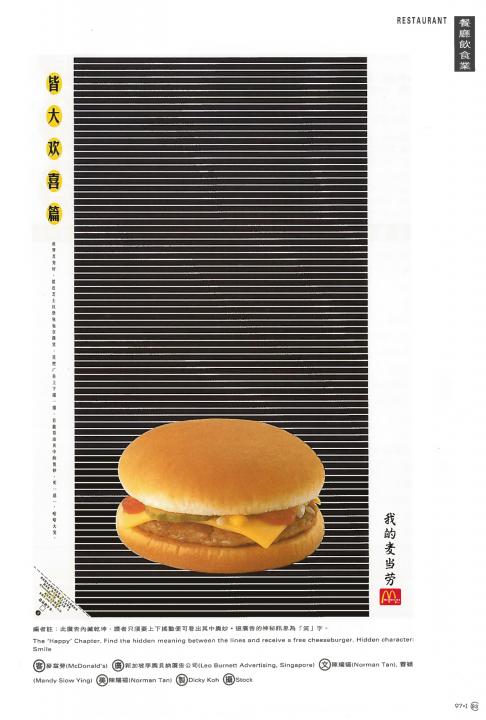

很早以前就认识陈耀福,约莫是1996、97那两年,新加坡中文创意广告有过开到荼蘼前的芬芳,陈耀福当时是李奥贝纳(Leo Burnett) 的创意总监,经常横扫广告大奖,乃媒体追访的对象,尤其那一系列刊在《联合早报》的麦当劳广告,玄机暗藏,妙趣横生,现在想来,都觉得中文广告可以做成那个样子,真是有够牛的。

这位广告牛人,后来带着太太和两个女儿去了台北,出任台湾智威汤逊(J. Walter Thompson)执行创意总监,在短短三年里,给台湾广告界带来不可忽视的改变和力量,并因此被台湾趋势专家詹宏志誉为“陈耀福现象”。

2000年,为了女儿的教育问题,陈耀福举家迁回新加坡,负责智威汤逊东南亚区的广告创意;2005年,他转战中国大陆,先后担任达彼思(Bates)中国执行创意总监和睿狮(Lowe)广告传播首席创意官;2014年,他回归智威汤逊,成为中国区主席兼北亚区首席创意长。

这14年来,陈耀福一直长居上海,除了偶尔回来过个年,他几乎消失在新加坡人的视野,但在中国大陆广告界,陈耀福却是个无所不在的存在。他做了很多高效和关注度很高的作品,包括别克昂克拉“年轻,就去SUV”、淘宝商城“没人上街,不一定没人逛街”、支付宝“知托付”的《郑棒棒》《钥匙阿姨》《啤酒哥》系列、别克公益广告“人命关天”等,在奖项上更是斩获大大小小不少殊荣。

丢下震撼弹

正当所有人以为他会继续斩获下去,去年8月,他丢下震撼弹,宣布离开智威汤逊。干吗去呢?“玩,过去半年都在玩。”陈耀福在他位于中峇鲁的公寓里闲闲地说。

这么多年不见,他变化不大,依旧挺拔,大大的头剪了短短的头发,一根根竖起,黑白分明。

“不做广告了?”不过随口一问,他却差点没跳起来,“不可能,广告已在我血液里,我一生是离不开广告的。这几年,互联网对广告传播市场的冲击太大了,在数码时代,大家都在追爆点、抓眼球,却忘记了品牌的重要。我下来要做的就是专注于提供品牌咨询,以及一切和品牌价值相关的创意传播。”

总之就是离开企业但离不开广告。陈耀福在大陆还有项目,这次因为要出席亲人的婚礼匆匆回新几天,之后马上又要折返上海工作。“毕竟在这个圈子久了,知名度还在,一些老客户觉得有些东西是广告公司提供不了的就会找我。反正遇到有趣又有挑战性的案子我就会接。”

多出来的时间,陈耀福不能免俗地也有要完成的“愿望清单”,陪伴妻子家人朋友,把世界该玩的地方都玩一遍。

有些决定,没有合不合适,只有时间对不对。陈耀福说:“我很幸运,从1982年入行到现在已经30多年了,经历了做广告最美好的年代。这次的选择更大原因是环境的改变,加上公司在做一些调整,我就离开了。去年8月辞的职,都还没玩够,就有别的公司找我。但我问自己还想回企业上班吗?回去的原因是什么?为了那份薪水?还是要有更多作品得奖?当全世界所有广告奖的最高荣誉我都拿过了,我追求的是什么?”

不必要的谦虚就显得假了。陈耀福确实拿过广告界所有能拿的大奖;在两岸三地广告界,他的名字亮出来,大家都承认是个厉害的角色;两个女儿,一个是医生,一个已大学毕业。陈耀福奖有了,名有了,经济自由,也没有太多的生活压力,加上下个月他就满58岁了,离耳顺之龄不远,是时候可以恣意开始他人生的“试验场”,去尝试一些自己热爱的事情。

他说:“我不想跟只关心KPI(业绩指标)的白领周旋,而是要和brand owner(品牌拥有者)对话。从事广告这么多年,我发现现在传播环境变得碎片化和喧扰,品牌价值越来越被广告主忽略,一切以销售业绩为主导,如果不把品牌价值纳入必要的考量,长期经营下去,我认为那是不健康的行销方式。”

OnBrand是他新成立的工作室,刚完成的作品是Buick别克汽车的品牌传播短片,马上就会在中国中央电视台播出。

产品是没有生命力和延续性的,唯有品牌是企业的灵魂和无形资产,但有多少企业主了解品牌的意义和重要性?OnBrand要做的,就是专注与品牌相关的内容行销,希望把品牌传播做得更好。陈耀福说:“市场有太多的传播跟品牌没什么关系,我觉得这么做传播迟早会碰到问题。”

广告变了,但我还是深爱着

从一名普通的广告美术员做到4A国际广告公司的首席创意总监,陈耀福有足够的底气提出尖锐的洞见。他经历了传统媒体向新媒体的过渡,看尽广告圈的跌宕起伏。他说:“虽然广告变了,但我还是深爱着它。”

陈耀福的广告人生基本可分成新加坡、台湾、中国大陆三个阶段。台北那三年,只能用精彩来形容。在一个广告创意异常蓬勃,能快速产出好作品的市场,广告人活得像明星。当时的台湾《中国时报》每周有一大版图文并茂报道广告圈动态,广告人分分钟被镁光灯簇拥,其作品往往足以左右整个社会的消费形态。

上海是另一幅图景,陈耀福形容那是一个“safari”(野生动物园),充满一种“野蛮生长”的力量。

“我学会的第一句上海话就是‘哪能北’怎么办?因为有无数的问题和困难要去解决。但我是兴奋的、期待的。对我来说,在中国工作和生活所收获的经验,远比奖项荣耀有价值得多。”

在中国大陆做广告,创作上有很多新的刺激,但也有很多条条框框。即便客户方广告预算大,要做出好广告也不容易。“恰恰就是因为钱多,客户会更小心,因为花了那么多钱,广告可不能出事啊,所以就会用很小心很安全的方法做广告。反而是没什么预算的客户,愿意放手让广告公司发挥。以前在中国做广告不容易,不比现在,现在情况要好很多。”

产品是没有生命力和延续性的,唯有品牌是企业的灵魂和无形资产……OnBrand要做的,就是专注与品牌相关的内容行销,希望把品牌传播做得更好。——陈耀福

兼顾创意与效益难上难

广告圈看似活色生香,惊奇猎艳,但广告人的生活其实也有很憋的时候。因为一家广告公司可能只有5%的作品是好的,余下的95%只为生存,纯粹是商业需要,根本谈不上什么创意。

“情况确实如此。我们可能做了无数个无聊广告,才有机会做一个得奖广告。也有很多人只会做得奖广告,但不会做能销售的广告,要两者兼顾,是很难很难的。而且做广告最难的是把创意卖给客户,如果客户不满意,绞尽脑汁所想的一切都没有意义。”

好的创意,要有概念,要把概念说清楚,很多时候就需要文字,但陈耀福自嘲他是“中文不好的华校生”,不爱念书,从小对英文和数学充满恐惧,中正总校毕业后高中读的是现已不复存在的实明工艺,因为喜欢美术,当兵时利用晚上时间到南洋美专学西洋画。

退伍后他做了一阵子人寿保险,不久找到两份工作:武装部队文工团助理制片,月薪$550;广告公司美术设计,月薪$280,结果他去了广告公司。

这是什么价值观念?但陈耀福的逻辑是:“有薪水拿,又可以学到我喜欢的,简直太划算了!”

好东西是聪明人下笨功夫做出来的,陈耀福从最底层做起,成功学只有四个字“埋头苦干”。他说过,创意就像行走在迷宫里,你要不停思考,观察身边细微的一切,收集所有的资料,才能找到出其不意的出口。敏锐的洞察力一针见血,往往可以做出经典的作品,但这要靠生活阅历的积累,勤勤恳恳把基础打好,摆正浮躁的心态,不吝于一次次推翻自己,直到想出能够打动人的创意。

人性化、生活化的广告,一直是他最得意的作品。

写“明信片”专栏

因为是美术出身,陈耀福习惯用视觉思维,但很多人以为他是文案,“这个误解蛮有趣的。我的文字一点都不强,所以我非常羡慕从事文案的人,我觉得文字的力量很厉害,甚至比视觉还要厉害。文字有无穷的想象力。在文字面前,我很容易被打动。”

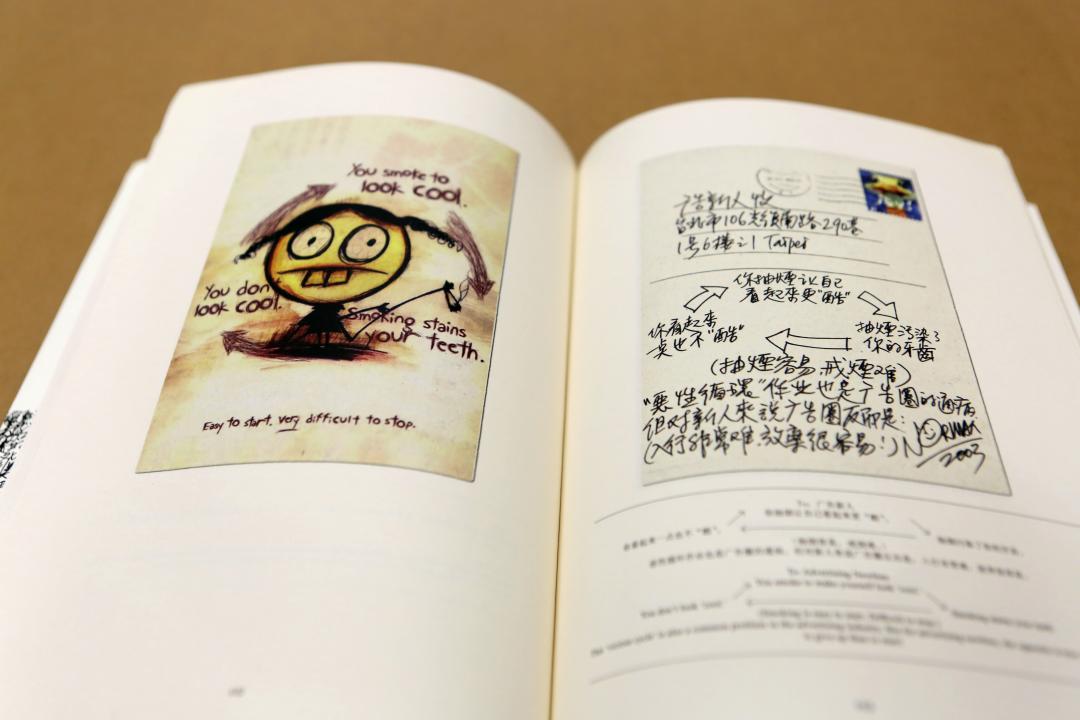

自认写东西很慢的人,2015年出版了第一本书《十年。给创意人的一百封信》。那是他给《广告杂志》写了十年专栏后的成品。

2000年,陈耀福离开台湾前,滚石国际音乐董事长、《广告杂志》发行人段钟沂要给他开个专栏。为与其他专栏不同,陈耀福想出给《广告杂志》寄明信片的方式,每月一张,全部手写,文字短小、凝练,三五句话就直达要点或直戳人心,又兼有幽默与豁达。

明信片寄给广告人,也寄给芸芸众生,有图、有文案、有对象、有概念,反映整个华文广告生态,也记叙人心。比如他寄给“好学生”的明信片写道:“广告创意人Lesson 1(第一课):学做人”;另一张寄给“局内人”的明信片写的是:“创意之所以是创意,其中一个关键点是找到了不同的角度看世界”;寄给“犯人”的明信片则大笔一挥:“有时候犯一次大家都认为的错,可能造就顶天立地的大创意,做了100次大家都认为是对的创意,只是把事情做完,并没有做好。”凡此种种,无论是不是广告人,看了都会若有所悟吧。

书的出版,完成了陈耀福一个小小心愿,与此同时,他对文创和创立自己的副品牌也有高度兴趣。“我发现那是一件很有挑战性又好玩的事情。30多年来我一直在专业上努力为客户的品牌服务,是时候为自己的品牌做点事情了。比如三年前我和台北前同事合作的咖啡品牌,致力于让咖啡更好喝,现在在台北己经有三家门店。咖啡这门学问有许多know-how(窍门)和说不完的故事,Coffee Blablabla 这个品牌因此而生。希望不久的将来,我会有更多新品牌诞生和大家分享。”

那会是什么呢?以陈耀福的性格,必然会是好玩、有趣又叫人惊喜的。我们引颈以待。