考古发掘证明,新加坡是中世纪海上丝绸之路的贸易中转站。在福康宁山考古出土的大量陶瓷文物中,有两件器皿是研究中国航海导航科技的珍贵文物,一件是元朝青花罗经碗,另一件是元代“火长” 铭褐釉四系陶瓮。

当莱佛士宣布新加坡为自由港后,吸引了马来群岛以及许多中国商舶前来贸易。第一任驻扎官威廉·法夸尔上校在1820年3月31日写给莱佛士的信中,夸耀新加坡的商业繁盛,并说当时停靠在港口的船只,有20艘中国帆船,其中三艘来自中国,两艘来自中南半岛,另15艘来自暹罗。

实际上,莱佛士早在新加坡开埠前,已深知中国帆船贸易是东南亚最重要的经济动力,其最大的目的,是希望借助中国帆船,把输入中国的鸦片数量提高。

这时,每当西北季候风向南吹时,新加坡海港的繁忙情况,可以用帆樯林立、商贾云集来形容。当中国帆船从东南沿海各地,如广州、海南岛、樟林、诏安、厦门等地航抵新加坡海面时,本地商贾与马来群岛的商船,迫不及待地涌靠中国帆船,展开海上贸易。

洋人好奇中国航行技术

洋人对于中国人的航海科技,一直是好奇的。俄国作家伊凡·亚历山大罗维奇·冈察洛夫随巴拉达号三桅战舰到新加坡时,顺道参观海面上的一艘中国帆船后写道:

船头和船尾高高翘起,显得极不相称,看上去很像摇摇欲坠的鸽笼。船身涂着蓝、红、黄三色,船头两侧各画着一只大鱼眼睛。中国人总愿把船弄成鱼的样子……我们顺着窄梯上到船尾,正面设有佛龛,供着偶像,两侧是肮脏的舱间……真是奇怪,人们竟敢乘着这种帆船漂洋过海。要知道从广州到这里,航程超过1800海里啊!

出使暹罗的英国官员克劳福爵士(John Crawfurd),其船上的医疗官芬理逊(Finlayson)在参观新加坡港口的中国帆船后,更吃惊地说:

他们既没有航海图,也没有任何描述海上生活的书籍,更没有书写的文件指示他们经过的航线。他们甚至没有确定航行的方法,也似乎没有保存航海的任何记录。他们有一个粗糙的罗盘,装在木架上,上面分为24度,然而似乎并不太依赖它。这也许是他们船上唯一的航海仪器。

西方人对于中国远洋帆船的好奇与轻视是可以理解的,因为当时人们早已经忘了,中国人的造船及航海技术在中世纪时,曾领先世界。然而,到了明代晚期,由于海禁与航海技术的停滞不前,中国海船的优越性已经是强弓之末。到了19世纪,许多中国帆船使用的导航技术,依然沿用着古老的方式。因此当殖民主义者的横帆在印度洋游弋时,中国航海科技早已落后西方世界。

中国航海重要发明罗盘

据《汉书·地理志》载,早在东汉时期,中国人已经从东南沿海地区,航向印度沿岸。然而,远洋航行的导航技术,是依靠沿海岸线航行。一直到宋代时,航海指南针发明后,远洋航行技术才进一步发展。航海使用罗盘的记载,最早见于朱彧的《萍洲可谈》卷二(成书于宣和元年,1119年):

舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针,或以十丈绳钩,取海底泥嗅之,便知所至。

说明这时罗盘(指南针)已经使用在导航。文中强调在海上航行时,白天观日,夜晚观星,而天气阴晦时就得依赖指南针来辨别方向。

同时代的徐兢,在其《宣和奉使高丽图经》(成书于宣和五年,1124年)“半洋焦”载:若阴晦,则用指南浮针以揆南北。徐兢的记载阐明,其出使高丽的海舶所使用的是“指南浮针”,即水罗盘。元代时,周达观《真腊风土记》载:

自温州开洋,行丁未针,历闽、广海外诸州港口,过七洋州经交趾洋到占城。

清楚地记录中国海舶前往占城(今越南南部的一个古国)时,所遵循的针路(航向)。

福康宁山的出土

考古发掘证明,新加坡是中世纪海上丝绸之路的贸易中转站,在福康宁山考古出土的大量陶瓷文物中,有两件器皿是研究中国航海导航科技的珍贵文物。

1.元朝青花罗经碗

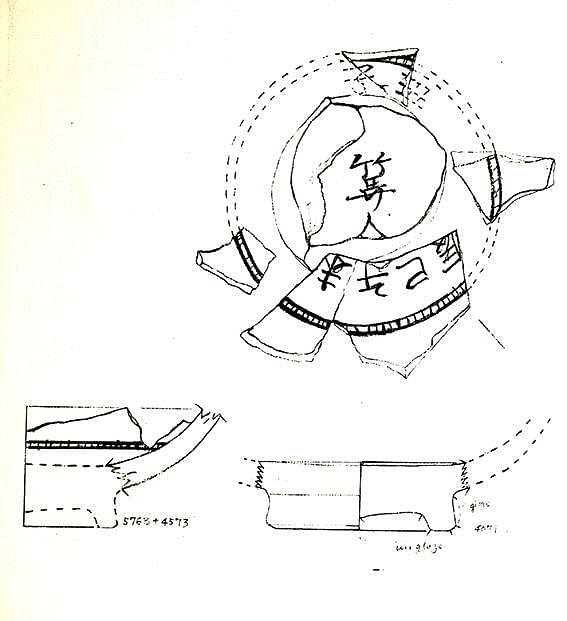

这是元代景德镇窑烧制的白地青花瓷碗,出土时瓷碗已经破裂为多片,残存碗底(圈足)及碗身共六片。圈足碗心以蓝彩(俗称青花,氧化钴矿物颜料)书写两个汉字,第一个字是“筭”(读音同“算”),另一字则残缺,只剩下上半部的“人”,“人”之下似乎还有文字。碗身部分其中两小片拼凑复原后,清楚显示出“辰”“巳”“午”“未”四个字,在文字上方还有一圈类似刻度的纹饰。另一小片上亦残存微小文字,推测为“子”“丑”两字,文字上方也有刻度纹饰。还有两小片只存刻度纹饰。

此六件瓷片,圈足胎体厚重,胎身施卵白釉,青花钴料发色暗灰。整件瓷碗如修复还原,其完整造型当与典型的元代景德镇窑烧造之卵白釉或青花敞口大碗相近。从现有瓷片的残存文字推测,瓷碗中的“辰、巳、午、未、子、丑”六个字,是中国古代历法计算中所使用的十二地支中的其中六支。以此推测,此碗遗失的部分,应该还有“寅、卯、申、酉、戌、亥”另六支(另六个遗失的文字),从而组成十二地支(十二个方位)。

这件残碗上的文字,究竟有何意义,其真正用途何在?目前中外出土的元代景德镇青花瓷器,尚未发现与此碗纹饰(文字)相同的器物。实际上,福康宁山出土的这件青花碗,是航海使用的罗经碗(水罗盘)。碗内书写的地支及刻度纹饰,作用是标示方向。早在汉代时,中国便已经在占天地盘上以天干地支及八卦来标示方位,并用于占卜。

中国海舶使用水罗盘,从北宋一直延续到明代。才转变为使用旱罗盘。16世纪时,西班牙人在看到中国船内使用的水罗盘时,这么形容:

他们的船有点缓慢,制造低劣,但在风前航行良好,并且能迎风开。他们没有海图,但有些航海指南抄本。他们也有罗盘,却不像我们的,因为那不过是一个灵巧的小钢舌,附在磁石上,他们把它放在一个盛海水的小碟里,上面标明方向。他们把罗盘分为二十四度,不是我们的三十二度。(详见马丁·德·拉达《记大明的中国事情》,1575年)

如比较上述福康宁山出土元青花水罗经上的十二方位,可知中国航海罗盘到明代时已经演进为二十四方位。清初航海文献《指南正法》内亦绘有一罗经图可相互佐证。足见福康宁山出土的水罗经还是比较原始的。

指南针是中国古代四大发明之一,约于12世纪,指南针通过阿拉伯人传入欧洲。福康宁山出土的这件元青花罗经碗可说是空前的。这是世界上第一件通过科学考古发掘出土的元朝青花瓷水罗盘(罗经碗),即我们俗称的指南针,其历史意义非凡。

2.元代“火长”铭褐釉四系陶瓮

前述福康宁山及新加坡河考古遗址,出土大量称为四系陶瓮器皿的残片。这类用来储存液体的陶瓮形制大小不等,一般介于30公分。瓮身施褐釉过半,并贴有四耳,用以串系麻绳,有些陶瓮肩部饰以文字(通常为一长方形印戳)。文字通常为两三个汉字(也有单字的)印文组成的。此类陶瓮的烧造窑口以广东地区的石湾窑为著。目前所知,福康宁山出土此类陶片上的铭文(陶文),约有十多种,包括:“宝”“遇宝”“换宝”“换钞”“大吉”“百花春”“清香”“主故”“颖新”“宝新”“全德”“天德”等。这些陶文少则单字,多则三字,大致上是些吉祥语(如大吉、换宝)或酒名(百花春),或形容茶香(清香)。其中有一陶片(其实是由两件残片拼凑而成)上的铭文为“火长”。这件四系陶瓮残片上的陶文——“火长”,为我们研究中国海舶船员职称,提供珍贵的实物资料。

古代舶船上的导航员

古代的舶船,船长称为纲首或都纲。纲首下还有火长(亦称伙长)、梢工(即舵工,负责掌舵)、碇手(管理锚、碇)、杂事(也称事头,管理船上日常事务)、直库等职事人员。“火长”就是领航员,专门负责管理指南针。

中国航海文献里,最早提到“火长”一职是南宋吴自牧的《梦梁录》。《梦梁录》卷十二载:“自入海门,便是海洋,茫无畔岸,其势诚险。盖神龙怪蜃之所宅,风雨晦暝时,唯凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢误差,盖一舟人命所系也。又:但海洋近山礁则水浅,撞礁必坏船。全凭南针,或有少差,即葬鱼腹。”可见“火长”是舶船上的灵魂人物。

明代时大型海舶上,特别设一小房间(称为针房),安置罗盘(针盘),由火长轮班看守,随时配合舵工,掌握航行方向。下面引用明代谢杰《虔台倭篡》的一段记载,揭示明代时,舶船上火长的职责:

按针者,水罗经子午针也,针舵相仍,针之所向,则舵随之。司针者名伙长,司舵者名舵工,余使琉球用伙长八人,用舵工十六人,伙长二人一班,舵工四人一班,昼夜番休无少间,上班者管事,下班者歇息。司针之处甚幽密,外物一无所睹,惟开小牅与舵门相向,欲其专也。针舱内燃长明灯,不分昼夜,夜五更,昼五更,故舡行十二时辰为十更。

文中“余使琉球用夥长八人”,说的是谢杰在出使琉球时,封舟上安插了八位火长,轮班定向。

清代笔记亦不时提及海舶上的火长与罗盘的使用。刘献廷《广阳杂记》卷五载:

海舶上司罗盘者曰伙长。置一龛,下铺细砂,安盘于上,取平,周回置灯。伙长昼夜视之,较之以刻漏而定方向焉。其水之浅深、泥之颜色臭味,皆知之。研之毛发不爽。一见山,则事在舵工。伙长之任卸矣。

在水下考古发现不同职称墨书的陶瓷之中,以“纲首”居多。澎湖曾出土一件带有墨书“纲”字的黑釉茶盏,另日本博多亦曾发现带墨书“张纲”的黑釉盏。“纲”当为纲首之简称,“张纲”应是张姓纲首。这两件瓷器应是中国海舶上船长的个人物件。新加坡出土的这件“火长”铭四系罐,当是海舶领航员(火长或伙长)的私人物件。这件中外航海科技史上重要文物的发现,就目前而言也是空前的。

中国古代舶船导航

上述两件珍贵的陶瓷文物,不只印证中国与新加坡的帆船贸易,早在宋代时已经方兴未艾。也说明中国航海科技,在宋元时代领先世界的史实。然而除了罗盘(指南针),古代舶船在漫无边际的海上航行,还须仰赖许多辅助技术。无论是舶船本身的构造,风向、星向、洋流等方面,都与导航有密切的关系。另外还最重要的海图与针路簿(相当于今天的海上导航手册——Log Book)。海图及航海地图。中国文献记载,早于南宋时,中国已经有海图的绘制。明初郑和下西洋时,郑和航海图已经是相当准确地表示出南海各处的地理环境与航向。

牛津大学鲍德林图书馆(Bodleian Library),藏有两部中国航海者所使用的海道针经,一本题为《顺风相送》,另一本名为《指南正法》。上世纪60年代,中国学者向达从英国抄录回国,并整理出版。这两本书主要是记录闽、粤与东西洋(明代以前,中国人对东南亚的地理概念,大体上以婆罗洲为界线,婆罗洲以东称为东洋,婆罗洲以西称为西洋。明代以后,东西洋才逐渐改称为南洋)之间航线的地形水势,以及航行方向和距离,并记载航海气象观测法。《顺风相送》约成书于15世纪(相当于明代中晚期),《指南正法》附于卢承恩与吕磻所著的《兵钤》卷末,成书年代约于清初。

两件珍贵文物

回忆19年前,几乎每晚与一群考古爱好者,在福康宁山上的考古工作室,对着成千上万的出土陶瓷碎片,进行清理、分类与记录。考古义工有来自日本、德国等地。最令人难忘的是,有几位日本和德国女士,对考古出土的陶瓷研究早已经超越义工的范畴,每当她们从日本返回新加坡时,经常为我们带来先进的修补胶水及相关书籍。最令我难忘的是Yama San,她不只向我们传授修复陶瓷的方法,也协助我们绘制考古专业用图。其中本文的元青花水罗盘图,即Yama san回国前的一个下午,在百忙之中抽空绘制的。能从几万件的陶片中,拓出“火长”二字铭文,更是人欣喜若狂。

新加坡自宋代以来,就是海上丝绸之路的重要商港,这两件与导航技术有关的文物,是否在暗示我们,元代时中国帆船停泊于新加坡海港,船上的导航员(火长)曾经登上福康宁山?为何这两件火长最重要的随身物品会遗留在山上?研究历史最重要依据除了纸本文献,古物上的文字亦然。福康宁山考古发掘的这两件珍贵文物,在中外航海史上有其特殊的意义,虽是几片破损的陶瓷碎片,可是陶文除了可以拼凑出新加坡古代历史的一个小角,也是中国古代导航科技的重要证物。将这几片带有文字的陶瓷残件称之为国宝级文物,当之无愧。