1965年中,大学系主任找我,问我要到英国、澳洲或美国留学,我选择后者。

第二年,在巴耶利峇机场告别家人,22岁,我第一次搭乘飞机,第一次出国,虽然踏上自己选择的深造路途,但并不兴奋。

1966年是我在新加坡大学最后一学年。65年5月中,经济系秘书通知我,系主任游保生教授要我到他办公室去。我心中有些不安,不知道是自己犯了什么错。游教授平时不苟言笑,神情严肃,一些学生给他在课堂内外数落过、责骂过。

没想到进入他办公室后,游主任居然面带笑容,问我毕业后打算做什么?我告诉他想出国深造,但必须先找一份工作,有储蓄后才留学;除非能得到奖学金或助学金。

他笑着说找我就是为此事。他想推荐我为奖学金的候选人,他手头上有几份奖学金,一是去英国或澳大利亚深造的哥伦坡奖;二是去美国大学进研究院。

我选择后者。他问我为什么?我告诉他,我比较过英美出版的经济学课本、参考书,较喜欢美国书本,内容有图表,行文清晰;而且我也喜欢美国大学的学分制。他不置可否,忠告我美国的研究院风险较大,不过鼓励我只要用功,应可以克服困难。过后,我把这事束之高阁,专心当时的功课。

申请奖学金

1965年7月中,收到系方正式通知,让我和两名同学北上吉隆坡,去当地的“福布莱奖学金办事处”(Fulbright Commission office)面试,启动申请奖学金的流程。

我们三人一起乘搭火车到吉隆坡,一路上两个同学谈谈笑笑,我却静静想着自己的心事。面试分开举行,和我面谈的三个美国人,居中是名30来岁的女士,她问题最多。左右两旁的男士较年轻。这女士相当健谈,态度和蔼,告诉我她是美国国际教育机构Institute of International Education(IIE)的代表,负责处理各项奖学金。

问题围绕着几个主题:一、为何我要申请奖学金,将来打算做什么工作?二、我对美国的认识;三、东南亚局势和美苏对峙如何影响这区域。

因为我念的是经济和政治,平时也关心时事,阅读报章、杂志、看电视,所以这些问题我都能从容作答。这位女士对我能说出美国历任总统的名字和一些他们的政策、事迹,感到惊讶。在美苏冷战课题上,从古巴危机、朝鲜战争,谈到南北越对峙。我只简单回答,但点出美国应重视中国在亚洲所扮演的角色。感觉上不是口试,更像是讨论。只有在美国黑人投票权的课题上,她似乎稍有些尴尬。因为我针对她吹嘘美国是世界上最民主、自由、最有人权后,故意将她一下。不过,她风度不错,告诉我这投票权问题将会迟早解决。在区域课题上,我坦率告诉她,美国关注的是南北越战争,马来西亚最关心的是印尼的对抗,和国内种族宗教的问题。

结束面试时她说,会正式通知我是否获得奖学金。我和另两个同学回新加坡途中,没有交流各自面试的经验。

突然宣布新加坡独立

回新不久大学放假。假期中,8月9日我们从收音机听到重磅的消息:新马分家,新加坡独立了!

这突然的变化几乎改变我的前途。8月9日晚上,我在家里电视上看李光耀总理的记者会。他一度哽咽流泪,暂停谈话。我感到震惊,有种孤臣弃子的悲愤。马来西亚共市没有了,新加坡今后是否能生存下去?我是否应该放弃深造,或选择加入公务人员行列?压下心思,我专注1966年1月的大考。

1月22日学年结束,2月底放榜,我得到二等上级荣誉学位。不久加入财政部的贸易署为行政助理 。6月中,收到IIE正式通知书,我得到福布莱奖金(Fulbright Grant)和福特经济奖学金(Ford Economic Fellowship)。和师长、上司、家人和朋友讨论过,经过一番天人交战,决定辞职,往美国深造。

第一次搭飞机第一次出国

1966年8月5日,家人、好友去巴耶利峇机场送别。那天早上天气晴朗,万里无云,但我心头却很沉重。和家人一一告别,大弟感叹道:“你可能再也见不到祖母了。”祖母因为年迈体弱,父亲不让她来机场,但她前一晚已哭到双目红肿。思念老祖母,心情更加难过。小妹后来说,每当她想到送行的这一幕,总有想哭的感觉。那年我22岁,人生第一次搭乘飞机,第一次出国,一飞就是到万里外的美国。虽然踏上自己选择的深造路途,但并不感到兴奋。

天真的美国大兵

飞机将在南越西贡停留。飞机将降落时,跑道两旁堆着沙包,上架机枪,感到惊讶。虽然略知南越在1966年前的局势:南越吴廷琰倒台、东京湾事件、美军轰炸北越,但想不到会目睹这种备战的场面。

飞机停留近两个钟头,上来一批又一批身穿军服的美国大兵,把机舱都坐满。他们兴致挺高,大声讲话、开玩笑,从他们言谈中,知道他们将飞回美国老家。

两个阿兵哥和我坐在同一排座位,一黑一白;黑的来自肯德基州,家务农;白的来自俄亥俄州,父亲是蓝领。知道我来自新加坡,很好奇,问了一些天真的问题,他们似乎把新加坡当成海盗窟。

耐心告诉他们新加坡是个海港城市,曾是英殖民地,也是英军的根据地,二战后老英遗留下军港、军用机场和指错方位的大炮等设施;是个华、巫、印共处的社会,有各种族的风俗、建筑和美食。

来自肯德基州的阿兵哥,挺羡慕我进入隔州田纳西州的范德堡大学(Vanderbilt University),说它是好学府。

问他们到南越为啥?两人异口同声说:“Fight the Communist!(打共产党)。”

从他们口中得知全机士兵,都要在下一站关岛下机,然后由军方安排飞往美国其他城市。

和美军搭乘同一客机飞往美国,是个奇异的经验,有些匪夷所思。

遇空中交通管制员罢工

夜晚抵达关岛,不知道是何日何时,但机场灯光通明。一下飞机,广播器传来坏消息:因为空中交通管制员罢工,班机受影响,乘客必须抽签,决定谁能够继续行程飞往檀香山。

焦急地等待一个多小时,地勤人员喊了个英文名,我并不知道是指我。因为没人答应,那个老兄才加一句:“从新加坡出发的乘客。”我才应声,总算过一关。

浓浓睡意下,飞抵夏威夷的檀香山机场,办手续又飞了好几小时,总算飞到旧金山。

进入搭客大楼,一位年轻男士拿着IIE牌子,我上前礼貌的自我介绍,强调来自新加坡,以避免老美在名字上再摆乌龙。看了我几眼,他说之前以为我是个女生,似乎有些失望。他淡淡地递给我一张纸片,上面写着旅馆的地址,然后指着外面的通道,告诉我搭德士的车站,就头也不回的走了。

上了德士,车子开过两条街,转过弯便到旅社,车资10元美金。旅社相当简陋,但住一晚也要100美金,而且要预先付款。实在太累,不想争论,拿了钥匙搭旧式有铁门的电梯上楼进房,放下行李箱就上床大睡。

不一回功夫就醒来,找出信纸,洋洋洒洒写了封长信给大妹,诉尽自己对家人的思念,和旅程的经历和委屈。悲从中来,不知何年何日再见家人?然后迷迷糊糊又睡了一会儿,已是清晨。

来时已认定机场方向,拖着行李箱,步行到不远的机场。旧金山的早晨有些寒意,渐渐感到自己在异乡,有些孤单凄凉的感觉。在机场等待好一阵子,内陆客机柜台才有职员出现,办理登机手续,飞往科罗拉多州的丹佛市。这段旅程倒是简单、快捷。

六周的迎新生班

到丹佛机场,有大学的人接待,和十多个外国学生共乘巴士到波得(Boulder)镇该大学宿舍。办理手续后就蒙头大睡,醒来只见窗外阳光灿烂。走出宿舍,抬头一看,连绵不断、白雪皑皑封顶的洛矶山脉就在眼前。整个校园绿油油的,周边种着好多不知名的小树。出国后,第一次留意周边的景色。眼前的美景,让人感到心旷神怡。走向学生中心,问一个迎面而来的美国人,才知道当地时间是8月6日下午,第一次知道什么是时差,飞行旅程中度过了两个8月5日。

我加入第二批的迎新班,班上有36人,课程是IIE为外国学生而办的,主要介绍美国经济结构、政治制度、历史、社会和文化的演变和现状,以及如何跟美国人相处之道。

这本来是项很有意义的迎新生活动。然而,两位主讲教授,一位太过夸张美国的民主、自由、人权,另一位教授高傲、屈尊俯就的态度,更是令人反感。从来自中美、南美、非洲的学生所提的问题、评语、意见,体会他们对美国人的优越感,美国政府干预他们国家内政,以及跨国企业的行为不满。

上了六周的课,意外得到一张IIE证书。简单毕业仪式后,同学各飞东西,前往各自深造大学的城市。就读范德堡大学的有五人,我和其中三个来自台湾、尼加拉瓜和洪都拉斯的同学,一起飞往范德堡大学的所在地。

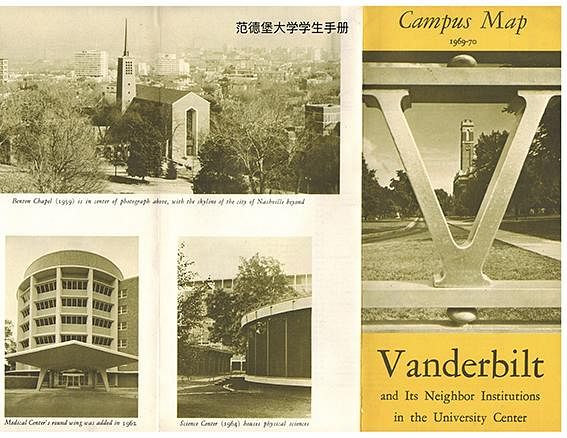

抵达时已黄昏,大学经济发展研究班(GPED)的一女秘迎接我们,安排我们入住宿舍,並分发给我们大学的学生手册、校园地图、宿舍说明书等文件。这些我都很珍惜,保留至今。

隔天到研究院办理入学手续,到GPED办公室签一份遵守校规和荣誉Code of Honour公约书后,才正式进入范徳堡大学,开始我在美国留学的生涯。