中国60后小说家艾伟对好小说的评判标准:阅读完一部小说,像重新活一次,会百感交集,看待世界的目光会拉远,对世界的看法在那一瞬改变。

小说家艾伟是中国60后代表作家之一,中国评论界如此评价他,“艾伟身上有两种能力:一种是他非同寻常的洞察人性的功力,一种是反思历史的能力,这种文学性与思想性的高度融合,铸就他自己的独特风格与特异气质”。

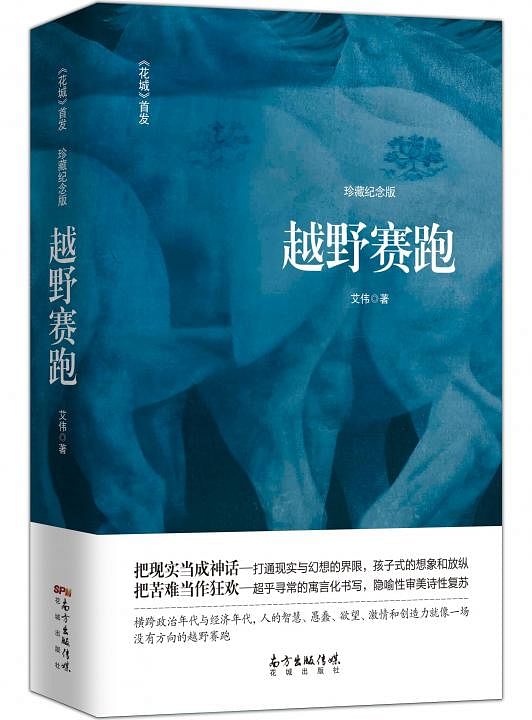

艾伟著有长篇小说《越野赛跑》《爱人同志》《风和日丽》《爱人有罪》《盛夏》等,一些作品被翻译成德语、俄语、日语、希腊语、波兰语、越南语等。

1999年的《越野赛跑》是艾伟的第一部长篇,《风和日丽》是他最受注目的作品,小说写开国将军伊泽桂和无法相认的女儿杨小翼的故事,曾获《人民文学》长篇小说双年奖及上海春申年度最佳小说奖 ,也曾入围华语传媒年度小说家奖及入围《南方周末》年度原创小说致敬榜 。《风和日丽》也由导演杨文军搬上荧光幕,李晨、马伊琍、尤勇等演员参与演出,并于2012年正式播出。

艾伟即将于11月初到新加坡参与作家节,他在中国接受联合早报电邮访问时,细说他具有代表性的几部作品,包括《爱人同志》《风和日丽》及《盛夏》等的创作动机与写作构思;他也提出对目前流行的“超现实”写作的看法,作为作家的使命,以及他对好小说的评价标准等。以下为艾伟的答记者问:

转型时期中国人的心灵痛史

问:《爱人同志》写一对特殊的男女,非常仔细,你把这篇小说说成是转型时期中国人的心灵史,你能具体谈谈原因吗?

答:我的第一部长篇《越野赛跑》写于1999年,完全是超现实写法,十分寓言化,讲述政治年代和经验年代人的盲目、愚蠢、智慧、激情,这一切像没有终点的“越野赛跑”。

写《爱人同志》时,我决定换一种写法,通过对人性深处的勘探,把时代的印记内在化,时代的阵痛完全落实到个人的楚痛中来。

80年代初,“自卫反击战后”,当年有很多女学生爱上残疾英雄的故事。报纸广播和电视连篇累牍地渲染这样的故事,主流媒体上,这些故事成了王子和公主终成眷属的童话。

2000年我想起这段往事,我当然不会写一个童话故事,我决定从这个童话结束的地方开始我的故事。我要探讨这对夫妻婚后的日常生活是怎样的?他们如何度过及适应这十多年来中国的迅捷变化?这十多年,中国开始走上市场经济,原有的道德理想主义慢慢退去,旧有的英雄人物迅速地被新的市场英雄所取代。我感到这个事件和当事人身上隐含着太多人性漩涡和丰富的政治文化信息。

另外,对中国人来说,这是一个痛苦的转型时期,中国人无论从内心到身体,都经历了磨难。从这个意义上说,《爱人同志》通过这对特殊的男女,在身上的光环慢慢退去,被孤零零地被遗弃在舞台的中央被遗忘的时候,战争进入到两性之间,他们相互依靠又相互折磨,我试图书写两性的隐秘,精神与肉体的撕裂,时代变迁与身心伤痛,光辉岁月的记忆与饱受冷落时的幻想等等,从而记录这个转型时期中国人的心灵痛史。由此我发现通过人性内部的探索和处理,依旧可以成为一个寓言,这个寓言可能更有深度。

一次旅行的契机

问:《风和日丽》主人公杨小翼是女性,作为男作家你却为自己的小说选择女性主人翁,而且是知识女性,这是否说明你关注女性命运与问题,可否谈谈你写这部小说的契机和构思。

答:这部小说书写一个革命“私生女”杨小翼几乎一生的故事。这部小说写1949年到2000年50年,因为杨小翼的身份,天然地和革命及其历史相关。但对我来说,我首先是想写一部“个人史”,我的主要精力放在杨小翼的个人情感上,构成这部小说的织体是杨小翼作为女人一生要经历的种种情感,初恋、婚姻、婚外情,对父爱的渴望,对儿子的爱,友谊等等,这是这部小说的物质基础,所以,我愿意把《风和日丽》首先当成一部关于情感的小说。至于小说涉及到共和国至今的历史及其反思,那也是建立在这个物质基础之上的,当然也是我想要表达的更深层的内容。

这部小说的契机或灵感同我的一次旅行经历有关。2004年秋天,我去一个红色旅游点,在那里我看到一张遗照,一位老妇人的照片,她看起来非常特别,像某个大户人家出来的长者,有贵族气质。当地人说她和一位革命者曾有过恋情。这张照片给我深刻的印象,我一直记得这张脸。当我写《风和日丽》时,我想象如果她有一个女儿……

作家的立场是人的立场

问:从《风和日丽》中可看出你关注历史,对反思历史也很投入,是什么原因让你的作品常朝反思历史的方向发展?

答:我认为《风和日丽》是一部关于革命内部的书。我的本意是试图穿过整齐划一的革命意识形态修辞术,进入革命纵深地带,去观察泥沙俱下的革命时期的人性状况。在革命过程中,人性展现出无限的可能性和巨大的能量,具有创世般的天真和激情,但它的底部依旧律动着个人的心跳,混杂着个人的理想、野心和私欲。这是我对这段历史感兴趣的原因。整个20世纪如果有找一个关键词,“革命”无疑是一个核心词汇,中国人卷入其中。

在《风和日丽》中有三代革命者,法国留学归来的开国将军伊泽桂,“文革”造反派伍思岷,以及伍思岷的儿子也是尹泽桂的外孙伍天安。他们是三位一体。在1989年后,伍天安死在逃亡之路上。革命自己处决了自己的儿女。这就是我对革命的看法。革命表面上破产了,但它影响深远,可以说我们每个人都是革命的孩子,革命的那套思维方式已经融入我们的血液。具体到当今知识界,无论左右,他们的思维方式大致差不多,都难免受到革命及其逻辑的影响。即使他在言辞上有着西方意义上的“政治正确”,但当你落实到那个具体的人,完全是另外一回事,仿佛他的言说只是启蒙别人,他自己无需承担。

作家的立场不是政治正确,也不是历史正确,他的立场只是人的立场。所以我在写作中要求忠直、公正地对待历史以及历史中的人,比如在对“将军“的处理上,作为一个历史洪流中的个人,我确实对将军有“同情之理解”,我认为他可能是历史意志的创造者,但他同样也是历史洪流中的牺牲者。个人怎么能敌得过历史?

现有逻辑难描述今天中国社会

问:《盛夏》特别关注当下社会事件,例如把温州动车事件写进小说,有人认为你是现实主义创作理念的很好实践者,你同意吗?

答:目前中国在经验的层面,确实是无比丰润的,某种程度上,今天中国发生的事本身就有“超现实”的特点,什么样的事情都可能发生。面对这样的现实,我时常感觉我们现有的文学逻辑和人性逻辑,难以描述今天的中国社会,几乎是失效的。我们的书写面临着巨大的困难。

每一代写作者都有自己的使命。面对这个时代,即使书写再困难,还是要去直面它。某种意义上《盛夏》就是这种困难的结果。在《盛夏》中,着墨最多的人物就是柯译予,他无疑是个矛盾重重的人物,既真诚也虚伪,很自私也很慷慨,既有内心的柔软和挣扎,同时也是冷酷和无情的。各种矛盾的气质在这个人物身上几乎平行不悖。

我不确定这算不算现实主义创作方法。在《盛夏》里,我设置三条线索,相互纠缠,我在其中装入这个时代的重重疑难和矛盾,由此和柯译予形成相互对应的关系。我试图用柯译予的复杂性去理解这个时代精神生态的复杂性。身处这个时代,我们的内心就像“盛夏”这个季节,充满焦虑、不安和无名躁动。

问:目前中国有一些作家认为,要呈现当下一些不可理喻的中国现实问题,更应该采用“超现实”的手法,你怎么看待这种说法,又或你始终坚持现实主义?

答:面对今天中国经验,如何有效地去书写,我觉得每一个作家都有自己的方法,正是这种参差多态,才呈现每个作家的不同个性。

我对纯粹的“超现实”或“寓言性”写法一直有所批评。在中国自“先锋”运动以来,深度模式一直控制着中国作家,这种对所谓深刻的追求,导致在小说里只有冰冷的理性。

小说不是写诗,不是靠几个意象就可以完成。深度也不是靠结构、靠寓言即可以抵达。小说必须写出人在历史洪流中的欢欣和血泪,写出命运的吊诡,写出众多力量作用在人性中的波澜。小说里有作家的思想背景,但决不是思想,小说不是去说明什么伟大的发现或对历史重新书写,小说永远关注人在时代意志下,无以言说的复杂情感和处境。小说是用来感受的,不是用来分析的。

我对好小说的评判标准是:阅读完一部小说,像是重新活一次,会百感交集,看待世界的目光会拉远,对世界的看法在那一瞬改变。即使只是一刹那的改变,也够了,因为这个坚硬的纹丝不动的世界终于有了温暖的柔软的时刻。

艾伟:小说的力量

日期:11月11日(星期日)

时间:上午10时30分至11时30分

地点:The Arts House, Screening Room