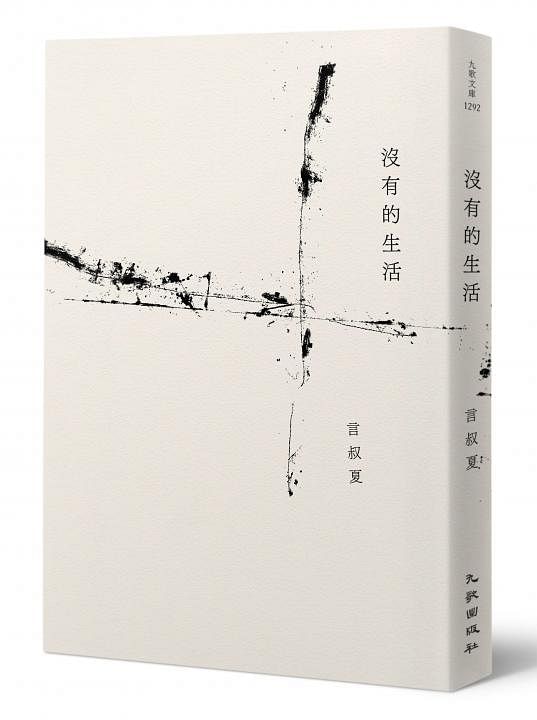

台湾年轻散文家言叔夏的新书《没有的生活》语言更富机巧,有了更细腻的洞悉世事之敏锐。

如果要介绍台湾当今最好的年轻散文家,言叔夏一定在榜单上,而且名列前茅。

言叔夏可说是城市新感性的代表。

从《白马走过天亮》(九歌,2013年)到《没有的生活》(九歌,2018),言叔夏的语言更富机巧,有了更细腻的洞悉世事之敏锐。

言叔夏的散文总能以小见大,从琐碎中,窥探生活的本质。

把自己掏空扒光

《白马走过天亮》里有一篇,言叔夏写牙疼,写成长过程中到牙医诊所的经验,她的笔触,会让读者忍不住舌尖撩牙缝,会让人记忆起牙齿掉了,露出牙龈,那种空荡荡的虚无感。空洞经过她的文字召唤具象起来,马上与读者的神经连结,这种奇妙的阅读感受,哪怕书写的仅仅是微不足道的事情,却勾动我的全部感官经验,我想,这就是一种诗意的感召吧。

《没有的生活》里也有一篇《黑牙》,短短的篇幅,写牙齿,趣味盎然。言叔夏开篇就说:“黑牙藏在脸部表情最隐秘的地方,不是大哭或笑,是看不到的。若有人对你暴露了黑牙的秘密,她必怀抱着羞赧的示意与相好。”(页97)她看见茶屋里三味线女演员口中的黑牙,马上浮想联翩,却又窘得不知该如何应对。

翻开言叔夏的散文集,就好像她张开嘴让读者如牙医般检视她的黑牙和那些隐藏起来的小小的疼痛,作者与读者一起寻找那些酸麻的点。另一篇《塔》,也借了掉牙齿的隐喻,张开嘴任牙医摆布:“……也会把我的缺口,当作脸来凝视。”(页95)

散文就是这样的文类,仿佛就是要把自己掏空,扒光了一样。

植物性意象贯穿文字世界

《没有的生活》有一种淡淡的惆怅。

1982年生于高雄的言叔夏,大学到台北深造,目前任教于台中的东海大学,一个离开老家的北漂人,难免就有点乡愁了。她写高雄,写补习班走廊那幅莫内《睡莲》的复制品,少男少女都埋头苦读,为升学而烦恼,她却只记得那幅《睡莲》,不是矫揉造作,不是假文青,你看她如此写道:

“我不知道这充满升学喧嚣声响的补习班为何选择在它的走廊挂一幅莫内的仿制画。也不知道这从未跟我亲切谈话的同事,为何要特地告诉我这是莫内的《睡莲》呢?也许它从来没有被选择。也许这绘有睡荷的一幅画挂在一南方城市即将被拆迁的老旧大楼里,一处阴暗的楼梯间,仅是被人当作莲池潭风景的写生图谱来看待。十七八岁的孩子日日从它金黄色的金属画框底下摩挲,发散出幽微的热气。从不知那虚掷的,究竟是时间还是别的什么?没有什么人真正在意过它。那是一幅货真价实的赝品。某日想起,我忽然有点恍然,它就是那‘在哪里的高雄’。赝品一样的,一九九九的我。”(页38-39)

“货真价实的赝品”,多么矛盾的心情。

这本书里,言叔夏经常动用植物性意象来形容自己的生活,这种统一性贯穿了她的文字世界,看似无心,却似有意,让人玩味。以下仅列举部分:

“感觉自己其实是生根植物般地被自己浇灌。”(页116)

“共通点是那些陈旧的、仿佛生根植物般的宿舍甬道总是一经地黑暗。”(页126至127)

“没有伤口的地方,没有种植。没有一棵自己的树来遮蔽自己的影子。”(页132)

“战争里没有死去的老妇人也是藤蔓的一种。”(194)

仿佛有一种植物性的忧伤暗暗生长,就像核泄漏荒废的福岛小镇、切尔诺贝利,植物复仇般的,在人们看不见的地方,吞噬一切。

时不时显影缺席的父亲

书中言叔夏也倾吐了她与父母间复杂的关系。母亲,依然是那小心翼翼窥探学生时代的女儿心事时说那句“你若有什么事,可以把我当作一个乡下朋友告诉我”的那个母亲,带有一种好笑而悲哀的母女紧张关系。至于那个抛妻弃女远走的父亲,长期缺席的父亲,却竟然作为一种“没有的生活”,时不时就要显影,让人不知所措。

《没有的生活》书中附赠一篇言叔夏的短篇小说《妻子的猫》,以小海豹的形式列印,描绘一种近乎透明的情感。

香港作家韩丽珠为《没有的生活》写了一篇序,对照新书与前作,以韩丽珠式城市感性回应言叔夏的城市感性,颇有共鸣。韩丽珠形容言叔夏有种让人猝不及防的幽默感,像是《野菇之秋》之中,母亲嘱咐女儿不要在猫面前换衣的那几句对话。为什么不能在猫前面换衣服呢?母亲说:“当然是因为人类无法知道猫到底看到了什么啊。”

韩丽珠下结道:“在文字之间某种猝不及防的幽默,或许跟言叔夏如迷宫般精致的意象运用,其实出自相同的源头。”(页11至12)