新加坡有不少高龄建筑经历过数次轮回,间中至少有一世是作为医院。主宰它们命运的,包括英殖民地政府、二战日本统治者和独立后的我国政府。

今年新加坡文化遗产节期间,在新加坡土地管理局的安排下,文史爱好者林坚源带领着同好,重启其中三座空置建筑的大门。在同一个空间里,以虔诚的脚步追溯流逝的岁月,从它们的今生回首前世。

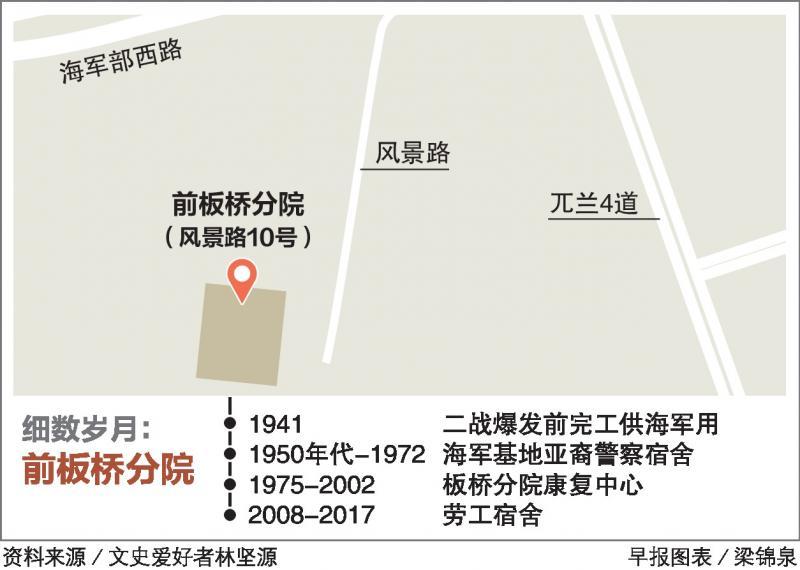

前板桥分院

乘搭856号巴士转进海军部西路(Admiralty Road West),两旁尽是工业区,很难想象这一带曾经有过一家医院。到站后看到风景路(View Road)的路牌,转右走上斜坡,小坡顶的确伫立着独孤的建筑。

周围的绿意虽然杂乱,还是可以感受到风景路当年的明媚;登上三楼天台的瞭望处,柔佛海峡和附近船坞尽收眼帘。只是,其他同期建筑多已消失,这座英殖民建筑和周围的工厂显得格格不入。

海军部在英殖民地时代是北部重要防线。文史爱好者林坚源(Jerome Lim)告诉《联合早报》,兴建这座建筑可能是要当海事联合作战中心,以及里茅兵营(Rimau Barracks)办公室和住宿,1941年建成。

建筑本身是“E”字形,后面有一栋独立的防弹办公室。林坚源点出一个有趣之处,他说:“防弹办公室一般建在地底,我相信当时英军已感受到战争的威胁,要赶工,所以就建在地表。”

1941年底日军占领马来半岛后准备入侵新加坡,隔年2月正式进攻,2月15日新加坡海峡殖民地政府投降。所以,这一座建筑估计来不及正式启用。日治期间它有可能作为医院,因为从一些照片依稀可以看到红十字旗。

警察宿舍的童年时光

1950年代后期宿舍短缺,英军把这座建筑划为海军基地亚裔警察家眷的宿舍,直到1972年撤走为止。建筑面积约1万4000平方公尺,约有80个房间。59岁的罗兹兰(Roszelan Bin Mohd Yusof,教育部技术导师)就是在这里度过他的童年。

两年前罗兹兰参加土地管理局(SLA)导览团,回到阔别45年的故居。当时他非常兴奋和期待,还特地召了搬到马六甲的邻居同行。今年他意犹未尽,再次参与。

“我的父亲是海军警察,我从1961到1972年住在这里。当时有约20户家庭,一半是锡克人,剩下的以马来人居多,也有一两户印度人、华人、尼泊尔人和巴基斯坦人。”罗兹兰和哥哥跟着父母搬到宿舍时是四口人,1958年弟弟出生。之后他们从原本的55号房,搬到57和58号房,空间也更大了。

站在55号房内,他比手画脚地形容道:“以前觉得这里很大,现在看起来很小。每个房间有一道墙隔着客厅和睡厅,小时候那堵墙好像很高,现在回想起来应该也就是一个成人的高度吧!没有连接到天花板。”

小小的房间除了是客厅和睡厅,也是厨房。虽然一楼有公共厨房,但家家户户习惯在房内煮食,吃饱了再把碗盘拿到楼下去洗。

罗兹兰也很怀念小时候和玩伴们相处的时光,他说:“我记得建筑前面有一些游乐设施,像是秋千之类的。我们也喜欢在空地踢球,还有爬橡胶树。小孩子嘛,什么都可以玩。对了,以前我也觉得宿舍前的斜坡很陡,爬上来很吃力,现在看起来其实也不是很斜,哈哈!”

板桥病患康复中心

英军撒走后,建筑空置了三年,直到板桥医院(现称心理卫生学院,IMH)用作长期患者康复中心,1975年8月迎来第一批35名的男病患。

精神科医生黄明恭在他撰写关于本地心理卫生服务发展史的“Till The Break Of Day”(《直到天明》)一书中提及,1969年板桥医院每天住院病人平均达2654名的高峰,但只有2029张病床。这家分院主要是让长期住院病患接受培训后能够找到工作。早期安排到这里的病患,多是年纪稍长的男性精神分裂患者,1990年起也开放给女性患者。

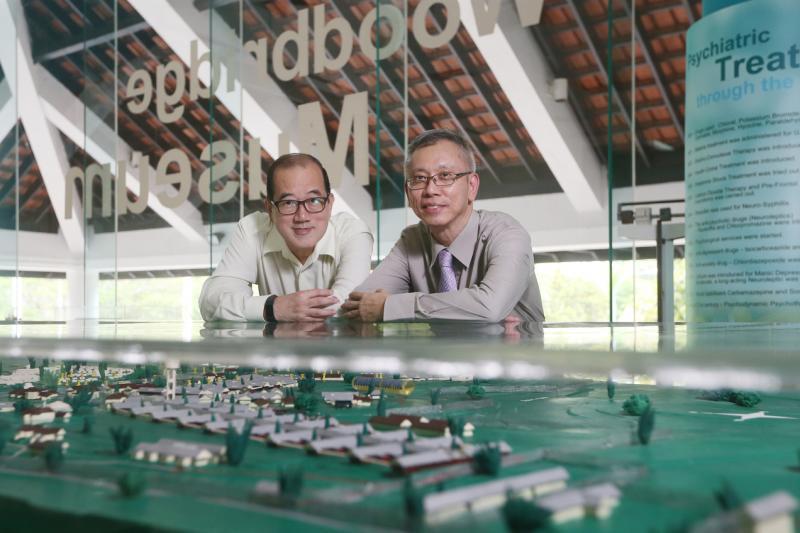

心理卫生学院资深专科顾问余培威医生(59岁)和资深护士长许培钦(68岁),曾在该分院工作。

余医生从1996年至2002年,一个星期有两天会到分院工作。他说:“它其实是个康复中心,所以没有医生驻守,有需要的话护士会带病患去看门诊医生或回到板桥医院。我在那里主要是例常巡视,了解病患康复进度,看是否已适合外出工作等。

“原本是两年会换一次医生,但轮到我的时候就一直继续做下去,直到它关闭为止。和板桥医院比起来,那里的步调比较缓慢轻松,就像一个社区,大家彼此照应。”

许培钦是在1997年加入这个大家庭,他任职期间约有250名病患,四成是女性,当中约110人白天会外出工作。他说:“病患在外面主要是做机场清洁工和圣诺哥洗衣厂员工等。也有几个人后来到胡姬园和养鸡场工作,还住在那里,隔一段时间才回来报到一次。”

其中一两名病患也找到保安人员的工作。许培钦还记得,当时为了培训病患,他们特地在分院外设立保安亭和定制制服,由病患负责记录进出人士。无法外出工作的,会在院内从事清洁、缝纫、工匠和藤编等工作,赚取一些零用钱。还有两名病患在院内开设小卖铺,让病患可以买一些饮料、饼干和零食等。

谈到最难忘的事,两人不约而同表示,看到16名病患能够独立出院,重新融入社会是最开心和欣慰的。院方也协助他们在马西岭一带申请租赁组屋,其中两人还是在院内相知相惜、出院后共结连理。

前圣安德烈教会妇幼医院

从麦士威熟食中心和市建局中心(URA Centre)之间的小路往上走,视线自然落在眼前红白的史阁乐精品酒店(The Scarlet Hotel),往往忽略左边还有一座马蹄形的三层楼白色建筑。

隐藏在闹市高低错落建筑之中的它,看来如此静雅,丝毫不见百岁风霜。

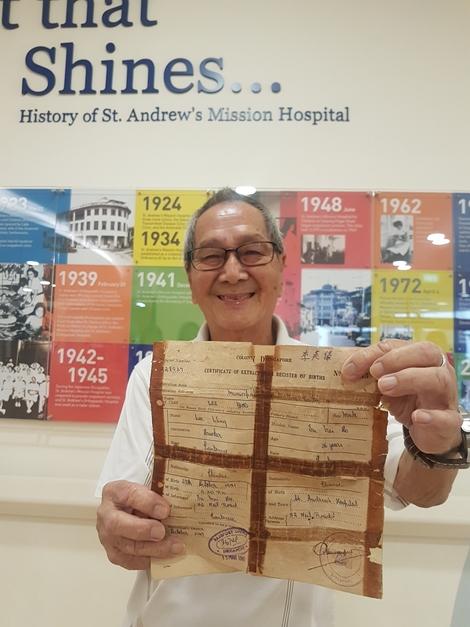

1923年5月23日圣安德烈教会医院(St Andrew Mission Hospital)在厄士金路(Erskine Rd)开设了妇幼医院,称为“圣安得烈妇儿医院”。医院楼高三层,还有天台,共有60个床位和多个门诊诊所,建筑面积约1710平方公尺。它是新加坡第一座现代主义建筑,由本地知名建筑机构双迈 (Swan and Maclaren)操刀,耗资约11万元,先贤李俊源的夫人陈德娘乐捐了2万6300元。

医院开设三年课程,训练本地女性成为护士和接生妇,是新加坡最早为亚洲女性提供护士课程的机构。她们不只拥有专业技术,也充满爱心,未建电梯前护士常抱着病人上下四层楼梯。

1920年代娼妓盛行,妓院和皮条客没有照顾娼妓健康,医院于是在1924年开设性病诊所。

医院为牛车水一带的中低层妇幼做出许多贡献,1941年10月出生的何财成是最后的受益者之一。从泛黄的手写报生纸可看出,他原名李英仪,父亲是小贩,家住尼路(Neil Rd)。因为家贫,他在满月后就交由何乌番领养并改名。

何财成说:“养父住在达士敦路(Duxton Rd),以前那一带都很乱,所以养父不让我到处游走。我只在医院外面经过,知道那是我出生的地方,但是没有进去。”

医院在该年12月因日军入侵而关闭,战后搬到丹戎巴葛开设儿童院。

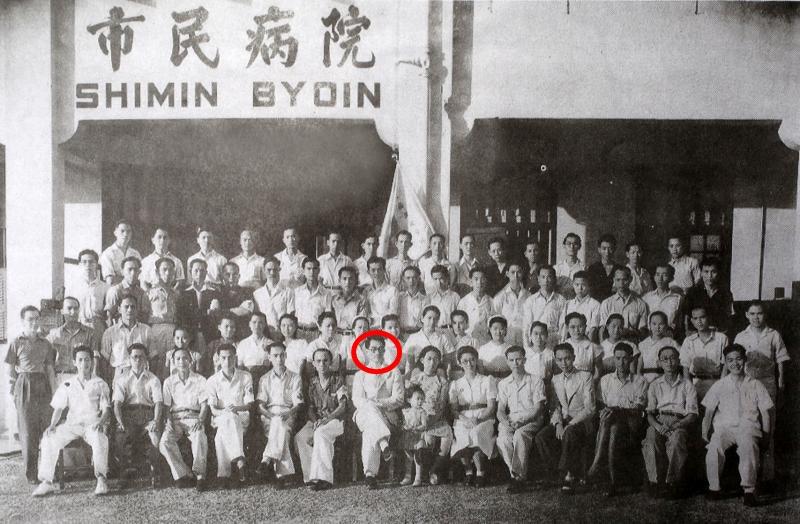

日治时期改名市民病院

日治时期医院不足,1942年4月1日何文烈医生和太太负起重开妇幼医院的新任务。他在自书的“Syonan Interlude”(《昭南插曲》)中提到这一段,当时医院也改名为市民病院(Shimin Byoin)。

两人之所以“中选”,是因为需要一男一女的医生,他接受过医学、外科和产科训练,太大则有医学、儿科和门诊经验。实际上这份差事除了他们本身的专业,还包括药剂师、行政和打杂等。

根据何医生的形容,医院建筑像是“三角形的甜甜圈”,中空设计提供采光和保持空气流通。一楼和二楼是诊所和病房,三楼是护理人员宿舍。日治期间药品和粮食匮乏,他和太太甚至在天台养鸡鸭以获取鲜肉和蛋。

儿科医生何乃强在《父亲平藩的一生:一个世纪广东移民的故事》中也提到,他和家人把医院所在的厄士金路称“马房街”或“阿实景街”。1944年出世的五妹何若端因病常住院,获得何文烈医生的悉心照顾。新加坡光复后何文烈医生在美芝路开设诊所,他也成为何乃强家人的家庭医生。

医药仓库管理员住在天台

何文烈医生自立门户后照料的另一户何氏家庭,也和这座建筑有很深的渊源。

何惠堂六七岁时,父亲受雇为英军医药仓库管理员,他和家人搬到建筑天台居住。今年已79岁的何惠堂(商人)身体十分硬朗,他一边攀爬四层梯级到天台,一边述说住在那里近20年的点滴。

“父亲平时就嘱咐我们不能乱走,所以我们多数只在天台活动,要用电话时才会去三楼。英军员工傍晚5点回家后,只剩下我们一家人住在里头。记得有两次半夜小偷进来偷药品被警察发现了。”

阔别50多年再回到度过童年和少年的地方,何惠堂发现房间因为后期被隔作办公室而变小了,从前的厨房也改装成厕所。站在天台鸟瞰牛车水和丹戎巴葛已不一样的风景,他回忆道:“厄士金路下半段那些店层,当时一到傍晚就会传出浓浓的鸦片味。我们也经常站在天台观察送殡队伍,从排场就可以看出那家人多有钱。”

千禧年后作商业用途

这座建筑原本的地址是在厄士金路,该路段在1952年更名为卡达耶那鲁街(Kadayanallur St)。

1964年至1998年建筑改为政府麦士威路门诊所。从2000年起建筑充当商业用途,10多年来的租户包括Icon Medialab、T-Junction Building和LHN Properties Investments,2014至2017年是诗家董(CK Tang)办公楼。

新加坡最早的升降梯

这座建筑空置时期不长,或许因此不见太多沧桑。作为办公楼时租户添加了灯饰和冷气,所以还相当具有现代感。如果不是那台见证历史的古董电梯,差点就忘了它已存在近一个世纪。

这座建筑不属于保留建筑,但隐藏着一座相信是新加坡现存的最早升降梯。

文史爱好者林坚源说,1920年代儿童骨关节结核猖獗,必须接触阳光和新鲜空气,圣安得烈妇儿医院于是在1929年建造了升降梯。

从用来驱动电梯升降的厚重钢板上,还能够找到刻印着史密斯与史蒂文斯公司(Smith Major & Stevens Ltd.)的字样,这是一家1930年之前专门制造各类电梯的英国公司。林坚源说,本地还找到其他那个年代建的升降梯,但里头的机械已换过。

这台以红木装潢的古董电梯,内部精致典雅。有趣的是,走进电梯后光按按钮是没有用的,必须靠手动把外面的双重铁闸门关上后才能启动。前居民何惠堂也说,停电时父亲会用手动方式拉动电梯呢!可惜目前没有用户,所以没有电源,无法真正感受古董电梯的魅力。

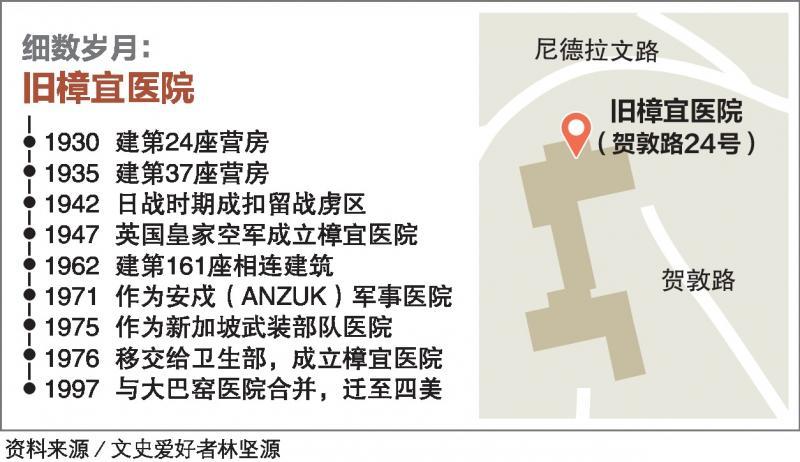

旧樟宜医院

空置超过20年,难免会有故事。天花板和墙壁漆片剥落,成列的玻璃窗只剩下铁框,一砖一瓦写着无尽的荒凉。文史爱好者林坚源登上高处,指着海上的船只和对岛的绿意,细说它的往日美好。

1930年代英军在樟宜一带建立军事基地,作为海岸防卫的一部分。第一阶段营房是斜尖屋顶的,第24座(也称为H座)最先完成。随后英国工党政府放慢工程,直到1931年日军占领满州国时感受到威胁,第二阶段工程1933年才启动。

吉真纳军营(第24和第37座,即后来的樟宜医院)是这一带最早完成的军营,主要供皇家工程师使用,主要用来维修和保养炮弹。

二战期间樟宜基地收关超过4万名战俘,吉真纳军营也以铁丝网围篱,但战俘的日子其实不算太难过,不像外界传言的惨绝人寰。

林坚源说:“从很多史料可以看出,虽然物质和食物匮乏,但战俘和日军的接触不多,生活还相当自由。许多后来发配到泰缅边境建造死亡铁路的战俘,回想在樟宜的日子时,认为那是‘天堂’。”

南洋理工大学国立教育学院人文及社会研究教育系副教授布莱克本博士(Kevin Blackburn)和澳大利亚历史学者哈克博士(Karl Hack)合著的“Did Singapore Have To Fall ?”(《新加坡注定要沦陷?》)也提及,整个樟宜区是大集中营,但战俘不是全部囚禁在牢房里。日本占领新加坡后向印度尼西亚挺进,留守新加坡的日军很少,加上要对付抗日活动和加强统治,只调派很少部队驻守樟宜战俘区。

从医院眺望海景和树林

二战结束后英国皇家空军把第24和37座当作医院,但从第24座到第37座要攀爬91级梯阶。1962年英军建造了连接两座的第161座,并把第24座专设为妇产科楼。

58岁的索娜(Shona Trench)于1961年在那里出世,是医院迎来的第246个宝宝。她的父亲坎贝尔·布莱恩(Campbell J. Bryan,现年90岁)是一名摄影师,在英国皇家空军负责拍摄、为侦察飞行处理图像等,1960年派驻新加坡。

“我的父母带着两个姐姐从英国坐运兵船花了六个星期来到新加坡,当时母亲已怀了我。父亲驻扎在实里达基地,不过和樟宜医院有很深的渊源。我在这家医院出世,父亲因肺炎入院两次,两个姐姐也在这里去除扁桃腺。她们还记得当时曾站在阳台看海,还吃过冰淇淋。”

的确,该医院曾被喻为远东最好的军事医院之一,从病房可以欣赏到幽美景观,让人感到心旷神怡。当时医院除了服务本地空军,医护人员也会外派到区域执行紧急任务。林坚源说,它的另一个重要功能是在越战时充当中转站,受伤联军从日本途经英国再飞往各自国家(如土耳其或法国)时,会在新加坡停留。

1963年索娜一家离开后,就再也没有回到新加坡。巧的是,2010年索娜的先生到新加坡工作,所以举家搬到这里。她的父亲每年都会到新加坡住一个月,六年后因健康问题才没有再来。那段期间他曾重游樟宜村,不过旧医院已上锁,只能站在外头看看。

从联军移交到本地医院

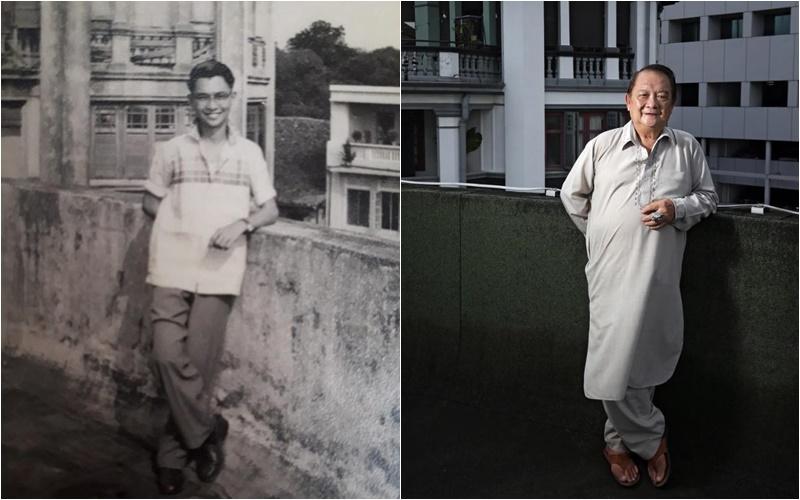

另一名樟宜村小孩林方明(63岁,餐饮业者)则见证了安戍(ANZUK)军事医院和新加坡武装部队医院的交接。

安戍部队(澳大利亚、新西兰和英国联合驻军)于1975年1月把医院移交给英军,同年12月英军再移交给新加坡武装部队。一开始医院只开放给新加坡武装部队和家属,1976年3月起开放给公众。

林方明于1975年服兵役期间被派到医院的药剂部门工作。他回忆道:“我的工作时间是上午8点到傍晚5点,主要是按照指示分发药品,没有配药资格。最大的乐趣就是坐在柜台,望着来来往往的美女护士,哈哈!开个玩笑。当时处在交接期,还有一些外国医护人员,后来就以本地人居多。”

虽然只在医院工作半年,但林方明对这座建筑并不陌生,因为父亲在那一带经营餐饮生意。英国皇家空军管理医院的时代,少不更事的他还曾问父亲:“这里是我们的土地,为什么只有外国人可以进出那家医院?”

建筑后来成为樟宜医院超过20年,为东部居民带来便利,1997年1月关闭后逐渐荒废。

其实2006年新加坡土地管理局曾把该地段出租给佳新房地产(Bestway Properties),公司打算将它发展成度假村。三年租约到期却不见任何动作,公司没有再续约,建筑也继续空置着。

后记

这三栋废置建筑,不说或许不知它们有着精彩的过去。很多人跟林坚源一样,关心这些历史建筑的命运,却又充满着无力感。

旧樟宜医院的面积达8876平方公尺,市区重建局将它规划成运动和休闲用地。要承租和发展这个地段,必须拥有相当财力及足够的市场需求。旧樟宜医院如果重新发展,肯定会成为这一带的新地标。在对面俱乐部经营餐饮生意的林方明自然欢迎更多访客,但他又一直希望樟宜村能保留质朴。如斯的矛盾,你我皆有。

麦士威路一带的旧妇幼医院早已是旧瓶装新酒,庆幸还有机会亲眼见到高龄90的电梯。如果按市建局规划的发展,底层为零售的住宅项目,马蹄形建筑是否还会保留?在现有建筑经营精品酒店或综合餐饮场所,是不是就两全齐美?

根据市建局发展总蓝图的规划,兀兰未来会大事发展。风景路的旧板桥分院,可能是最留不住的。它属于商业地段,历史较短且欠缺建筑特色,周围的霍金斯路(Hawkins Rd,曾有收留过5000多名越南船民的难民营)和里茅路(Rimau Rd)都已消失。

轰然倒下,铲平再建,再厚重的过去也轻易被新篇章翻盖。只要建筑一天还在(即使换了新颜),走得进、摸得着,至少还有实质的想象框架,肯定远胜于图片和文字。但愿,它们还有来世。