13年前的新西兰家庭旅行,让谢恩赐(28岁)领略到野外的疗愈作用,引导他走向风景摄影。

为了印刷最贴近真实的风景照片,他自学印刷技术,买了印刷机,在家里经营小型印刷公司。

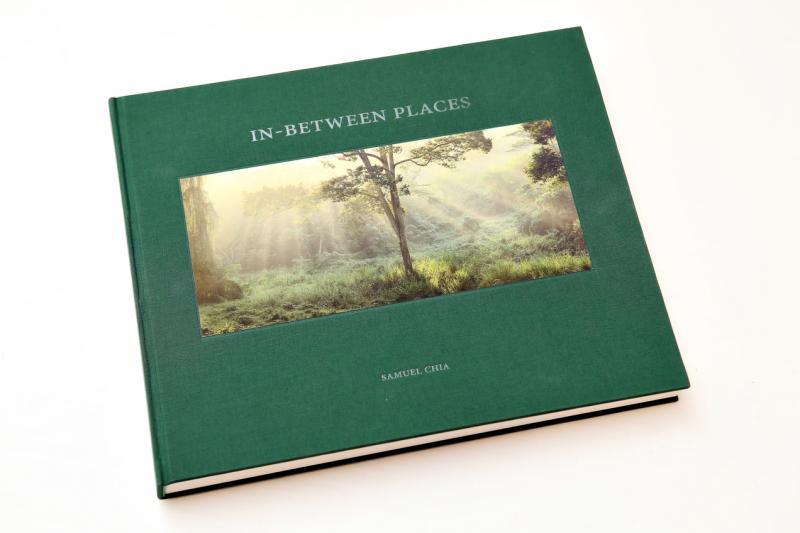

最近,这名自学摄影师和印刷制作人把10年来拍摄的野外风景照结集成书“In-Between Places”(《阈限区》),希望为新加坡自然学会募款。书中每张照片都在新加坡本岛你我猜不出的地方取景,每幅景色耗费谢恩赐至少数百个小时心血,每张照片背后尽是他的坚持和执着。

谢恩赐要做的不只是留下岛国野外空间的印记,更期待大家思考大自然野外的价值,希望每个人能和他一样,即便生活在繁忙都市,也能体验并珍惜野外的独有氛围。

想从事野外风景摄影,钢骨森林绝对不是理想地点。28岁的自学摄影师谢恩赐(Samuel Chia)却欣然接受挑战,在土生土长的家园——新加坡,找出让人心动的野外景致。

如此热爱野外摄影,理由可追溯至2006年的家庭旅行。他随父母、姐姐和妹妹到新西兰旅行,在当地体验了最纯粹的野外风景:翠绿的树林、雄伟的雪山还有乳白色的水池让他着了迷,当时一些和学校有关的困扰顿时烟消云散,回国后依然念念不忘。

2007年,他从报章报道获悉罗弄哈鲁士(Lorong Halus)是个观鸟天堂,他在那里拍下日落,而那张看似只有在国外才拍得到的风景,促使他在本岛寻找其他类似的“野外”空间。

谢恩赐说:“我要找的是公园和自然保护区之外的‘野外’,但要在本地找到这样的地方真的不容易。最后,我索性在地图上寻找绿色区块,区块越大越好,然后直接前往这些地区探索。”

为了真正体验“野外”环境,忍受蚊虫和闷热在所难免,他有时甚至踩入及膝或更深的水坑或水池。随着摄影技术逐渐成熟,他对于这些环境的敏感度渐渐增加。为了保护环境,他绝不割下野草或植物,也不会故意开拓新径。

社媒摧毁了野外

谢恩赐说:“我绝对不想鼓励大家为了拍照而任意践踏野外空间,事实上社交媒体如Instagram已经摧毁了许多神圣的地方,因为前往拍照的人实在太多了。我希望大家不是以拍照为目的,而是学习感受和理解周遭的世界。”

原本从事禽鸟摄影的谢恩赐投入野外风景摄影的怀抱,前后用了10年时间拍摄本岛超过70个地点。这些隐藏于钢骨水泥之间的“中间地带”宛如庇护所,让他一次次为眼前的美景感动、感恩。

谢恩赐说:“或许正因为在城市岛国拍摄野外风景的先天限制,才让我取得更多进步。”

谢恩赐坦言自己的求学道路并不顺遂,小六会考后搭上直通车,但因为某校园事件,他在13岁时休学半年并转到其他中学,14岁那年又回到直通车课程,但最终还是没完成课程,17岁退学。他的学习多半在校园之外,例如透过阅读和上网,从他的谈吐和文字亦可看出他心思之缜密。

野外空间的疗愈作用

针对学业和面对的问题,他始终不愿多谈,但可以肯定的是,生活再烦情绪再扰乱,藏于闹市的野外空间有无与伦比的疗愈作用,野外摄影成了避风港,让他一次次体验最纯粹的愉悦和平静。走了出去,其实是走进自己的内心世界,找到安宁。

谢恩赐说:“整个过程非常自然,我拍照不是为了出书或办展览,而是因为我非常享受整个探索过程。”

在这个智能手机横行,摄影最触手可及的年代,他坚决不把作品放上网或社媒,因为“拍照不是为了出名”。他说现在太容易在社媒看到任何人拍的照片,大家渐渐视之为理所当然。他选择了一条更难行的路:出书。

超过13年的心血结晶

谢恩赐最近花了1万元自费印制10本“In-Between Places”(暂译《阈yù限区》),这本摄影书集结了他从2007年开始,前后花了10年“拍摄”的70张风景照。

严格来说,“拍摄”或许不是最恰当的动词,因为许多作品并非单一照片,而是由数十张照片“缝制”而成,每部作品的后期制作可长达三四百个小时,后期制作总计至少三年。之后,印制筹备又耗了15个月,从纸张、封面布料及粘书胶,全由谢恩赐亲自试用、选购。

早在数年前,谢恩赐就因为不满意印刷公司的水准而自行钻研印刷技术,并与外国转接合作重编电脑软件,以求达到最理想的印刷效果。

谢恩赐强调:摄影集的照片非纪实摄影(documentary photography)。他花了许多时间和心思调整照片的颜色色调、饱和度及光度,目的是尽可能克服相机和印刷机的功能局限,尽量让最后成品接近自己双眼看到的景象。

谢恩赐说:“I don't take photos. I make them.(我不是‘拍’照,而是‘制作’照片。)我不希望大家把摄影看成随性的过程,而‘拍’照让人感觉那影像似乎唾手可得。实际上,每部作品的拍摄过程和拍摄前后都需要很多时间和心思。”

例如在万礼(Mandai)某处的一棵25米高的榴梿树(作品名称《神圣的树》),谢恩赐初次看见就联想到孤树被晨曦的光线包围的画面。那之后的三个月,他密切留意天气预报,每次有适宜心目中理想画面的天气条件,他便在天亮前抵达,搭起三脚架,准备拍照。岂料次次无功而返,直至第五次尝试,他成功在短短两分钟换了5个相机位置,并频频调整曝光时间,终在太阳升高之前拍了至少20张照片,并通过后期加工完成作品。

他解释:赤道的光线变化特快,所以一定要抓紧时间才能拍到理想的画面,否则随光线变换,理想画面稍纵即逝。

一年后,谢恩赐回到同一个地方,遗憾的是那棵榴梿树已被砍伐,眼前仅剩树桩,周围可见部分树干以及林冠,部分树枝可见新叶。对谢恩赐而言,失去那棵树就像失去一个朋友一样悲痛,这个故事也点出《阈限区》的意义。

谢恩赐说:“我们处于不同地带之间,也处于不同时空之间,很多地方都会消失,消失后就再也找不回。”

野外的价值无从衡量

正因为许多自然环境太容易消失,所以谢恩赐选择了“寿命”较长的纪念方式:出书。相较于摄影展或社媒,他认为书本可以长久留存,也更让人珍惜,因此希望藉由《阈限区》歌颂并纪念这些地方,更希望借此说服大家关心和爱护,甚至尽可能保留这些空间。

他说:“我们没有真正了解野外空间的价值,而这些地方确实也难以通过数字标上价值。我们极少考虑到野外空间的精神疗效,但现在已有较多研究证实身处野外有益身心。甚至有助激发创意。”

谢恩赐深知:出书容易卖书难,他亦不愿为了压低价格而牺牲印刷品质。他正在积极接洽赞助商,希望对方赞助5万元让他印制1000本书。他会把书本捐给本地慈善团体如新加坡自然学会,让他们利用书本筹款。

他说:“我们很少看到新加坡野外郊区的漂亮,我希望这本书对于自然学会的保育工作有所帮助,也希望大家看到照片后能够改变视角,以不一样的眼光认识新加坡。”

采访侧记

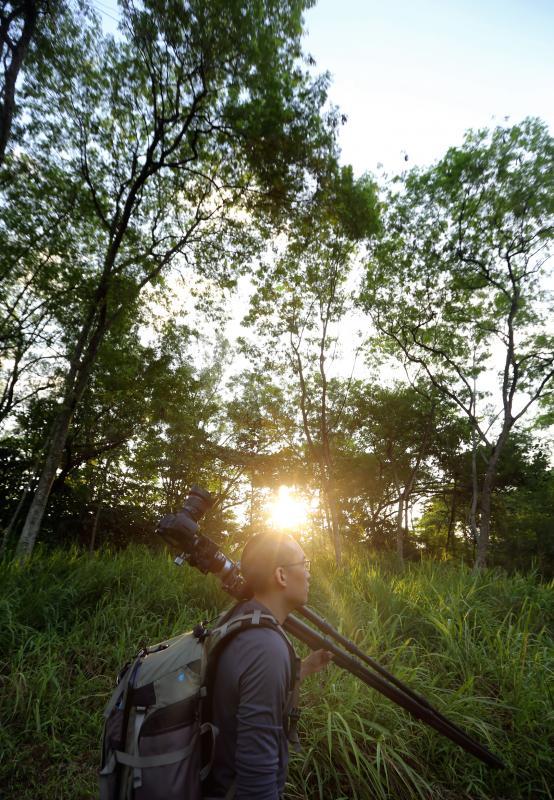

为了捕捉谢恩赐在野外摄影的样子,约在清晨6时45分拍照,地点是榜鹅某处的树林。谢恩赐显然对该区了如指掌,从最近的停车场走到拍摄地点约15分钟,他一路上详细解说该处的历史背景和生态环境,空中偶有禽鸟飞过,他亦一眼认出品种。

开始感觉羞愧。同样在这里土生土长,我对于周遭环境却懂得太少。

你或许也知道:岛国最光鲜亮丽,也最受人爱戴的或许一直会是人造瀑布,会发亮的人造树或设备完善的公园。但我们太少看到,也太少想起的野外,何尝不也值得珍惜?