政府在1979年建立后港新镇时,配合当时的讲华语运动,采用汉语拼音的名称“Hougang”。有意思的是,男女老少用英语提到后港时,发音是潮语的“Aukang”。只是,随着年轻一代接受中英文教育及人口流动搀和,后港的潮州色彩已不如过往浓烈。

要绘写这抹行走文化,唯有从环境与语言、巴刹与饮食及宗教场所等汇聚民众生活的调色盘,拼凑它曾经的斑斓和余存的绻美。

作为潮州人,笔者对后港有股莫名的感情,即使不在那里出生成长。

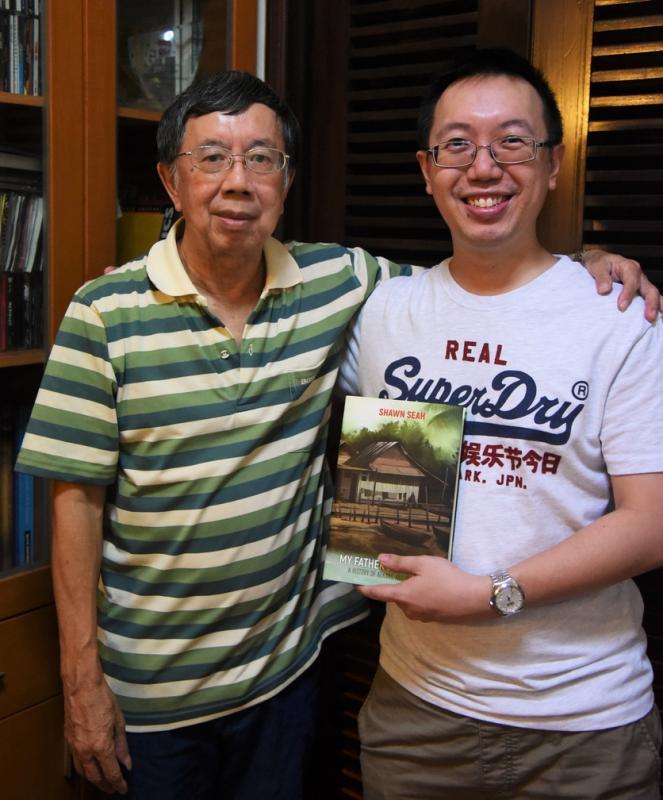

最近文史爱好者佘立松(Shawn Seah)撰写了一本讲述父亲对后港和榜鹅记忆的英文书籍“My Father's Kampung: A History of Aukang and Punggol”。笔者阅毕悸动之余,感触更多,内容记载的多是已难追回的过往。所以决定寻访后港,记录还存在的潮州踪迹。走了多趟,访了多人,深切体会到寻找现有的比追忆消失的,更难!

哪里是后港?

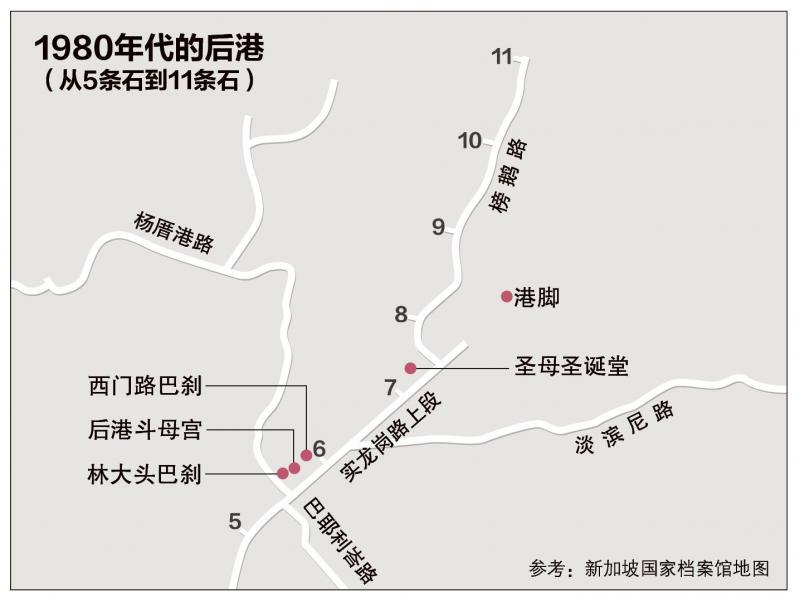

谈到后港,大家的定义有落差。顾名思义,它是实龙岗河港的后面,所以沿着实龙岗路上段的三条石(注:1石为1英里)至七条石(约现在的波东巴西地铁站至后港8道),到实龙岗路上段尽头的港脚渔村,以及转左进入旧榜鹅的八条石至11条石(榜鹅尾),都有人将它们归入后港范围内。

佘立松在《父亲的甘榜》一书中就提到父亲Seah Seow Kee(74岁,因为是土生华人,没有中文名)对后港的注解:“从地理位置来看,以前的后港和现在的不一样。举个例子,港脚渔村以前属于后港,现在变成盛港的一部分。

“所以,到底后港的具体位置在哪里,很有争议性,看你问的人是谁。我认为是从实龙岗路上段和巴耶利峇路上段交界处的五条石,一直到港脚的七条石,包括整个榜鹅。”

潮州人何时到后港?

潮州移民多来自中国广东省,一部分在新加坡河讨生活和从事贸易活动,还有一部分聚集在新加坡北部如三巴旺、汤申路上段和榜鹅。住在海边是为了善用天然资源,从事捕鱼和买卖鱼获的经济活动。

根据史料,早在1850年代潮州人已到后港种植胡椒和甘蜜。1855年《海峡时报》一份调查就显示,后港(报道中写为“How Kang”)有243名苦力。

早期潮州人在后港除了种植,也饲养家禽和猪只,还有捕鱼和卖鱼。

退休商人庄永成(73岁)分享了一份宝贵的华侨登记证,显示他的父亲庄贤锦祖籍广东潮州,于民国27年(1938年)从揭阳来到新加坡,住址是以中文书写的后港224号,工作商号是新协成。

“我们是在父亲去世后才发现这张华侨登记证。据我所知,他只在后港待一阵子,二战时逃到印度尼西亚的丹绒槟榔,回到新加坡后曾住过许多地方。所以我们也不知道他最早落脚处,问了很多人,还是查不到后港224号在哪里?”

巴刹里感受潮州气场

潮州人善于经商,新加坡许多巴刹是潮州人的“天下”,后港就更不用说了。五条石的林大头巴刹及食物中心(1957至1994年),和西门路(Simon Road)的六条石巴刹(1948至1999年)虽然都已走入历史,老一辈后港人都还记得巴刹熙熙攘攘,充斥着亲切潮州话的盛况。

两层楼高的林大头巴刹就在实龙岗路上段购物中心对面,除了巴刹内有约200个摊位,外面好几条街的小贩摊位约有300个,从蔬菜、水果、鱼虾、鸡鸭,到日常用品和熟食小贩,非常热闹。

今年82岁的李发(亚城潮州粥老板)在巴刹拆除前,是后港区市场联 谊会会长。他接受《联合早报》访问时说:“每天凌晨5点左右,小贩会用三轮车、手推车、扁担等把各种商品挑到巴刹来卖,也有小贩摆卖自家养的鸡鸭或种的瓜果蔬菜。他们通常上午11点左右收摊,最迟也只卖到下午2点左右,卖日常用品的就会一直开到下午四五点。卖熟食的甚至开到半夜。”

1975年起街边小贩开始重新配置到其他巴刹或熟食中心,到了上世纪80年代只剩下巴刹本身和周边商店。1994年巴刹拆除,小贩分配到勿洛、罗弄阿苏、宏茂桥、麦波申和大巴窑等。如今只剩下德财台(Teck Chye Terrace)两排店面可追忆。

草根记忆难再续

高文地铁站对面的西门路附近,有一对摊贩捉着活鸡的铜像,纪念的正是曾经风光的六条石巴刹。

六条石巴刹原本位于林亚炳路(Lin Ah Pin Road),后来搬到西门路。它由四个亭子组成,每个亭子约有50个摊位,所以整个巴刹约有200个摊位。

前公务员黄友江(80岁)说:“港脚渔民捕到的鱼获每天都会在半小时内送到林大头和西门路的巴刹,所以非常新鲜。榜鹅鱼市场搬到裕廊后,两个巴刹所售卖的鱼就不像之前那么新鲜了。”

马来商人Sarafian Salleh(50岁)小时候常跟随祖母到巴刹,祖母能说流利的潮州话。他记得祖母会到林大头巴刹买肉,要买鱼的话就一定要到六条石巴刹。

1999年六条石巴刹拆除后,部分摊位和商店搬到对面后港21街或后港1道巴刹继续营业。Sarafian说:“我还认得那些从六条石巴刹搬到两个新巴刹的鱼贩,他们退休后孩子接手。很多人都说后港的鱼比较贵,但品质有保证,所以到现在我还是继续在这两个巴刹买鱼。”

吴亚咪电器店是其中一家从六条石巴刹搬到对面第209座的商店。吴亚咪的商业执照是在1960年注册,儿子吴锐坚(67岁)从小就在店里帮忙,以前店面比较大,卖煤油灯、汽油灯和手电筒等小件电器;随着时代进步,才渐渐改卖其他电器。吴锐坚说:“有些老顾客已光顾了三代,以前不管什么人都是讲潮州话的,现在就比较少了。”

巴刹凝聚了草根文化的民间力量,现在后港一带还有三座规模相对较小的巴刹,分别在1道第105座、21街第209座和8道第681座。长者的言谈间仍可听到亲切的潮州话,以及一些潮州菜常用食材,如白肚鱼、小银鱼和鲳鱼,只是这股潮州气场已日渐薄弱。

方言开始流失

1976年出生的杨礼聪(44岁,执行人员)就是一个典型例子,反映潮州话在一个后港家庭的式微。杨礼聪从小由祖母带大,能说流利的潮州话,他回忆道:“当时唯一的娱乐就是看华语电视连续剧,所以我相信祖母听得懂华语,只是去巴刹或跟邻居街坊沟通,都不需要讲华语,她也没有必要学。”

杨礼聪的妹妹在1979年出生,当时已开始推广讲华语运动。祖母后来渐渐说上几句华语,所以妹妹的潮州话已有掺杂。姑姑的女儿和儿子分别在1982和1985年出生,表弟妹和祖母接触的时间少,表弟基本上是不会听和说潮州话。到了杨礼聪的孩子这一代,更是完全和潮州话绝缘。他解释道:“在家里都用英语沟通,已经没有这个必要学讲潮州话,潮州大戏也不常有演出。”

从方言、华语到英语的“进程”,在新加坡许多家庭上演着。杨礼聪自己也说,当学校以英语教学时自然接触更多西方文化的教材,对传统文化的传授相对少。加上年长一辈离世,传承下来的礼俗和习惯也越来越少。

荣潮州粿老板许木荣在后港营业20多年,现在看到较年长顾客时会主动说潮州话,30多岁的会用华语或英语沟通。他说:“年轻的很少会讲潮州话,最多是一句‘吃饱没?’除了因为讲华语运动,很多人也搬到其他地区,所以在后港会讲潮州话的人不比从前。”

方言难以传承,人口流动转移,共同记忆地点拆除,潮州人文民俗简化等外在和内里因素,都在一点一滴削弱这份“自己人”的意识。

■佘立松著“My Father's Kampung: A History of Aukang and Punggol”,可在大众书局、纪伊国屋和Times买到,平装与精装版售价分别为:$29.96及$51.36。

宗教里的潮州文化

因为有信仰和仪式,庙宇保留的潮州文化还是比较浓厚的。到庙里“拜拜”不一定是为宗教信仰,更多时候是对更美好生活的祈求和寄托,这在过去农村社会尤其普遍。后港一带有许多历史悠久的庙宇,即使不是“潮州帮”,也或多或少融入了一些潮州色彩。

后港的潮州庙宇多有供奉妈祖,如半港天后宫和钟头宫;因为许多居民靠海讨吃,所以向妈祖祈求出海捕鱼顺利。

半港天后宫在1930年代源起于潮州人聚居的小渔村榜鹅半港(今日的盛港),原本只是一栋亚答屋,土地被政府征用后于1980年代迁往乌敏岛;1999年土地再被征用,2001年迁入河谷弯(Rivervale Cres)的盛港联合庙。

钟头宫源起于后港区潮州人聚居的小渔村,土地被征用后于1985年和报德善堂、水尾圣娘庙与长天宫创立在后港5道的天德圣庙。

值得一提的是,钟头宫是少数还为香客子孙举行“出花园”仪式的庙宇,庙内有供奉保佑孩子平安的花公花嫲。“出花园”是潮州人的一种成人礼,当孩子到了15虚岁时,要在农历七月初七举行出花园仪式,行过礼后就算是告别孩童时代。

出花园的仪式原本包括用花水洗脸,穿新衣和红皮木屐,拜花公花嫲,向家长敬茶,还有丰盛一餐和咬鸡头等。钟头宫简化仪式,只须带水果和粿品,然后以庙内准备好的祭祀纸品祭拜,不必提前预约,也不一定要在七月初七举行。

潮语经乐为红白事诵经

后港有两家新加坡中华善堂蓝十救济总会旗下的潮人善堂,遵循宋大峰祖师的行慈积善理念。宋大峰祖师是一位有历史记载的真实人物,在中国潮汕地区唯一因善成“神”的圣僧,大峰精神也成为潮州人的文化信仰之一。

普救善堂成立于1929年,1953年迁至西门巷现址。报德善堂成立于1959年,1985年迁至后港5道。两家善堂都有提供礼佛诵经、礼忏超度、寄放神主牌和安置骨灰服务,是喜丧节庆时后港潮州人的情感联络站。

在宗教节庆或红白事诵经礼忏、超度先灵的经乐部,是蓝十救济总会属下十家善堂的特色之一,优美的潮州鼓乐和诵经声,让乡亲倍感亲切。

目前普救善堂经乐部成员有10多名,要出队时会找外援的鼓乐演奏者。普救善堂司理庄永成受访时说:“我们的仪式是结合佛、道和儒三教,每次出队约有23至25人。一些长辈希望超度仪式可以热闹一些,不过现在也有人喜欢简单的佛教仪式。”所有善堂的经乐部也面对青黄不接的问题,普救善堂经乐部成员都是50岁以上。

潮剧也是庙宇继续为后港守住的潮州艺术和文化,虽然无可避免地一点一滴在褪色中。

普救善堂在1940年代末曾成立“剧务部”(儒乐潮剧部)。根据1958年特刊,邀请当时潮剧前辈洪成记负责指导,不包括演员在内的职员和乐手就有近40人。儒乐部从1949至1957年就演出超过10部潮剧,两次为防痨协会义演筹款。关于儒乐部的最后一次记载,是1970年配合华佗仙师圣诞在芳林公园公演《红书宝剑》。现有理事都没有看过儒乐部演出,相信它们在1970年代已解散。

每年农历十月二十九日的祖师诞,普救善堂都会邀请潮剧团演出以答谢神恩,报德善堂也会在堂庆或祖师诞时邀请潮剧团演出。

黄友江还记得人们会自己带木凳或椅子,不然就得站着看。他还说:“我不是潮剧迷,去看潮剧主要是为了旁边小贩的零食。小贩用炭火烤香鱿鱼后,会用锤子锤软,然后蘸虾膏和辣椒酱,还有烤豆干包、罗惹和鲜蚶。”

实龙岗路上段与杨厝港路交界处附近的后港斗母宫,是五条石地标之一。后港斗母宫的历史可追溯到1902年,2005年被列为国家古迹。新加坡道教总会会长、后港斗母宫信托管委会主席陈添来受访时说,后港斗母宫虽然是福建帮庙宇,每年农历九月初一到初九的“九皇诞”,会安排数场潮州剧目,巡游时也会请潮州大锣鼓助兴。

潮州人与天主教关系

一个上午和蒙福校友杨礼聪相约在实龙岗路上段与后港8道交界处的素食店,对面的魁伟建筑,是正在整修的圣母圣诞堂(Church of the Nativity)。圣母圣诞堂建于1853年,是七条石的地标,2005年列为国家古迹。它见证了后港的变迁,也是形成后港潮州天主教社群的核心。

天主教神父于1852年到后港时,当地已有天主教徒。第一批是从中国汕头移民至暹罗和马六甲的先辈,他们抵达新加坡之前就已信奉天主教。圣母圣诞堂一开始只是一栋亚答屋,后改为红砖建筑,1901年建成现有教堂。

外国神父会说潮州话,所以和后港居民沟通不成问题。1850至1920年代教会也成为躲过私会党等“秘密组织”的保护伞,甚至在日据时期也继续起着保护作用。教会提醒从生活到教育的最基本照顾,加上原有天主家庭的福传,成为天主教徒的后港人也越来越多。

后港后来也创立另外两座天主教堂,分别是位于五条石和六条石之间的圣母无心钻圣教堂(the Church of the Immaculate Heart of Mary)和位于榜鹅的圣安尼教堂(St Anne's Church)。

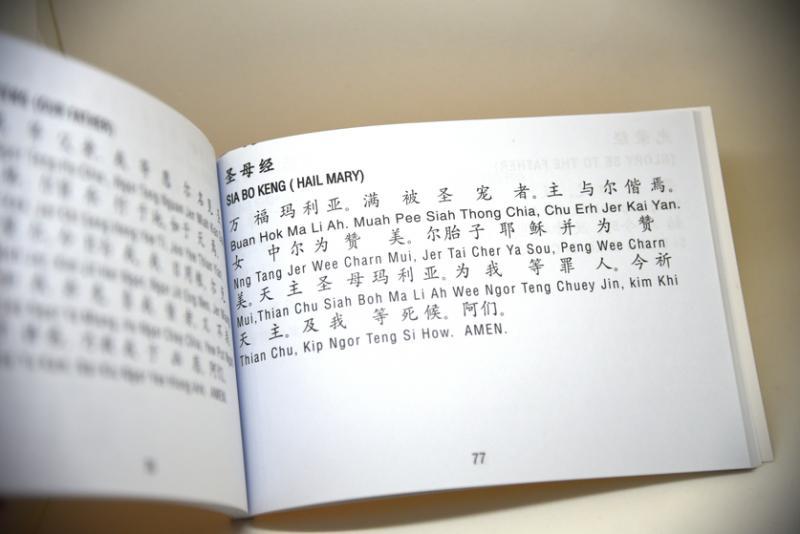

圣母圣诞堂是至今新加坡少数仍有潮语弥撒的教堂。佘立松分享了一本有历史味道的泛黄经册,经文是以潮语注音,如“万福玛利亚,满被圣宠者”是“Buan Hok Ma Li Ah, Muah Pee Siah Thong Chia”。

现在负责潮语弥撒的是圣母圣诞堂主任许业轩神父(57岁)。他在受访时说,教堂原本的潮语弥撒是在星期天早上6时,因为许多潮州人已搬离后港,需要花一些时间才能到教堂。10多年前潮语弥撒的时间就改成星期六下午4时,也方便大家在天黑之前离开。

一般上潮语弥撒时段都会坐无虚席,约为六七百人,但不一定都为潮语弥撒而来。

“年长者可能真的只会听潮州话,年轻的可能是陪父母来。还有一名印度人,他完全听不懂潮州话,只是因为这个时段适合,所以就过来了。真正只听得懂潮语弥撒的信徒肯定会越来越少。以前还有年长者从宏茂桥和淡滨尼过来,现在有些都没有办法出门或离开人世了,一些则选择参加在住家附近的华语或英语弥撒,比较方便。”

许业轩说他的潮州话说得不正统时,一些年长信徒会纠正他的发音;而且经册的书面语和平日口语的用字和念法不同,相当有挑战性。他估计未来潮语弥撒可能会是混合华语或英语,除了需求渐少之外,要训练能以潮语主持弥撒的神父也不容易。

蒙福老校友见面说潮语

教会也扮演教育者的角色,包括创建多所圣婴学校和蒙福学校。目前仍与圣母圣诞堂为邻的圣母圣诞圣婴女校(CHIJ Our Lady of the Nativity),前身是蒙福学校(Montfort School)。1916年建立时是圣婴英校(Holy Innocents' English School),1959年易名为蒙福学校,1992年搬到后港8道。

接受英文教育的“老潮州”,多数对蒙福学校有着深厚情感和回忆。杨礼聪说:“蒙福校友会的长辈们,私底下都是以潮州话交谈。据他们说,求学时和同学沟通也是。1980年代我在蒙福求学时,如果和同学讲潮州话,老师会拿藤条打我们,哈哈!当时已在推行讲华语运动。”

杨礼聪还记得每个月的第一个星期五,他会跟着大队到隔壁教堂做弥撒,虽然他和好些同学都不是教徒。他说:“这样就不必在课室里自学(一笑)。当时没有强烈的宗教分派意识,即使是马来老师也跟着去,认为是一种精神学习,不代表他不是回教徒。”

Sarafian Salleh的叔伯、他本身及儿子,三代人都是蒙福学子。他在学校结交了许多华人朋友,学会讲潮州话(虽然现在忘记得差不多了),也接受潮州食物。Sarafian还记得小时候看到炒粿条会流口水,祖母回家后用牛肉、鱼饼和鲜蚶炒出马来版的,还请华人邻居试吃指点。这道炒粿条后来也传授给他的母亲和太太。此外,家里也喜欢吃潮州粥,尤其是斋戒月,对肠胃比较好。

即使成为天主教徒,后港居民仍保留潮州风俗。佘立松在他的著作里就提到,Angeline Yeo(78岁)于1969年结婚时跟着先生改信天主教,但母亲坚持潮州婚俗的四点金传统。家婆于是给了她一对耳环,一条项链和一个吊坠。轮到她娶媳妇时,同样给了四点金,只是改为十字架吊坠和念珠戒指。

美食里寻潮州味

美食最能锁住记忆,是后港最不被遗忘和最容易拾起的潮州味道。新知旧雨继续在后港经营,缘起自这里是潮州人汇聚点。

入夜时分灯火通明的潮州粥专卖店,是许多后港人的深夜食堂。和三两好友来碗米粒分明的潮州粥和满桌小菜,暖胃又暖心的画面总让人久久不忘。

走访了守着后港最久的潮州粥。原本在五条石林大头巴刹经营的亚城潮州粥,在巴刹拆除后数度搬迁,七八年前回到巴刹附近的德财台。

老板李发15岁到五条石帮一名亲戚卖潮州粥,19岁自立门户,以小名亚城命名。他回忆道:“我在巴刹的路边和里面各有一个摊位,大清早就准备,10点开始做生意到半夜,有一段时期还做到凌晨三四点。晚上在附近夜总会上班的和德士司机会来光顾,生意很好。虽然我们有准备长凳让顾客坐,但他们还是喜欢蹲在长凳上捧着碗吃。省钱的,会叫一碗粥和两种料放在粥里,一两块钱就可以吃饱,还可以加粥水。”

半个世纪过去,潮州粥的菜肴变化不大,亚城潮州粥仍保留了传统的蒸鱼、蒸苏东(配桔油)、肉丸、卤肉、卤猪脚和咸菜等。所谓的肉丸外表看似鱼饼,其实是混合了猪肉和鱼肉;还有炸得香香脆脆的江鱼仔和美人鱼,也是店内招牌菜。

粥店现在交由第二代打理,煮法有些改变。李发说:“比如以前我们一定要下猪油才会香,还可以保温。现在说要健康,而且青菜若用猪油炒,颜色会变暗,不好看。”到粥店光顾的除了老顾客,也有不少年轻人;他们或许不会说潮州话,也不一定是潮州人,但还相当懂得欣赏潮州家常菜。

买粿祭拜的渐少

高文地铁站附近荣潮州粿的老板许木荣(62岁),是在茨园长大的后港男孩。他原本在一家公司当高层主管,22年前欲转换事业跑道时,想到妈妈拿手的潮州粿。

“我的母亲是普宁人,很会做粿,每次都会多做一些分给甘榜邻居,他们都说好吃。我之所以选择在后港创业,一方面因为我是后港人,对这里熟悉也有感情。另一方面我卖的是潮州粿,后港潮州人多。”

从一开始推出至今的“五大天王”仍十分受欢迎,包括饭粿、芋粿、韭菜粿、笋粿和包菜粿。许木荣说:“其实潮州粿也没有什么特别的秘诀,就是我们的食材新鲜,做得也用心。顾客不只是潮州人,其他籍贯和种族,甚至是洋人都有。做大日子时生意会更好,不过现在逢年过节会买粿拜祭的人越来越少,多数是买来吃的。”

具有代表性的潮州美食很多,像许木荣这样想到在小潮州后港发展的也不少。像是在高文熟食中心内,单是潮州鱼丸面就有三家,而且每家有各自的粉丝,周末大排长龙。

潮州餐馆如在实龙岗上段购物中心内的馨香园,以及洋房区实业园1巷(Lorong 1 Realty Park)内的亚平酒楼,也是酒香不怕巷子深,吸引不少寻找潮州古早味的老饕。也有一些已离开后港,到其他地区飘香的潮州美食,如大巴窑中心的后港六条石驰名麻糬及实龙岗花园的亚盛卤鸭饭。

已消失的地区……

随着城市化的步伐,从前的后港一部分已发展成为盛港、榜鹅和万国等组屋区,一些地区已不在地图上,但名字以不同形式保留下来。

◆港脚

这是采访过程中最多人提到的地名,港脚是“河口”的意思,就在早年实龙岗路上段尽头(现在与后港8道交界处)之后通往海边的一大片甘榜。1920年代就有从中国广东白冷村的村民逃难到港脚靠捕鱼为生,他们多是天主教徒。天主教宣教团队在当地设立渔市场,让村民维持生计。

新加坡政府投资公司(GIC)前首席投资官黄国松(72岁)曾跟媒体分享他在港脚渔村的成长记忆。渔村和渔市场以潮州人和天主教徒为主,父亲也在渔市场工作。他在11名兄弟姐妹当中排行第二,从蒙福学校放学后,得照顾弟妹和喂养家里的80只鸡,收集鸡蛋和清理鸡粪。

根据1983年《海峡时报》的报道,港脚有99艘近海渔船和16名渔贩,每早数小时就交易40吨鱼获。港脚于1984年让路给后港新镇,渔民和渔贩搬到榜鹅渔港及鲜鱼批发市场;后者于1997年再让路给榜鹅21发展计划,搬到圣诺哥渔港。港脚附近还有一个1956年建立的罗弄万国(Lorong Buangkok)甘榜,是新加坡本岛现存的最后一个甘榜。

港脚这个名字对年轻一代来说,或许就只是盛港轻轨站的其中一站。另外,后港地铁站附近有一座港脚广场。

◆大井脚

过去苏马巴实龙岗村(实龙岗路上段和淡滨尼路交界处一带)有一口大井,它比一般水井宽三四英尺,水质清凉。村民都爱到那里打水,甚至卖给附近小贩,制水时也不必为用水发愁,所以那一带称为“大井脚”(“大井下(旁)”的意思)。附近的三四座华人庙宇,经常会在大井旁搭戏台演酬神戏。台前有小贩和观众,村民围观江湖佬卖膏药和讲古,村里村外好不热闹。

70年代初后港兴建组屋时,大井填平。“大井脚”这个名字跟着埋在地底,直到2005年在后港21街第203座前建了一个仿井亭时才重建天日。

◆茨园

位于罗弄仁宗(Lorong Renjong)的茨园村,就在现在的盛港。50年代许多居民在那里种植番薯和木薯,因此得名。它和许多甘榜一样,村民不论是马来人、印度人还是华人都和睦相处,因为有共同语言——潮州话。

如今由茨园民众俱乐部继续扮演联系居民的角色,里头还有一座小贩中心。仁宗则成为轻轨站名。

◆旧榜鹅

4.5公里长的榜鹅路在19世纪下叶就已出现在地图上,路标是沿着实龙岗路上段的七条石至榜鹅尾的11条石。20世纪初已有从中国南来移民在这里落户,从事养鸡、养猪、种菜和割胶等农业活动。1928年一名印度富豪还在十又四分之三条石开辟私人动物园,直到二战才关闭。1984年同个地点发展成榜鹅渔港至1997年。

对于榜鹅尾海面上的海宫餐馆夜总会(1969-1972年),老一辈至今还印象深刻;因为它是建在海上的浮动建筑,而且有台湾歌星驻唱。可惜1972年遭祝融光顾,夜总会严重烧毁,政府之后就禁止在奎笼办夜总会。佘立松的父亲记得要乘船过去,像到奎笼那样爬上去,是很特别的经验。他说:“当时没有什么娱乐,我花了不少钱在那里,有一次还给了一名女侍应$1.50小费,在当时是一笔大数目。”

10条石半在1975年开始商业养猪,1990年最后一家养猪场关闭,改成菜园或胡姬园。直到2000年左右,农场让路给榜鹅新镇。

无形的流失有形的保留

曾经,“吃饱没?”在潮州社群就像一张“入门证”,这三个字一说出口,“自己人”的感情油然而生。接着再补问一句“后港人?”,得到肯定的答案时,双方就会自然地相视而笑。这种身份认同感,经过几代人,已经稀释了。

从杨礼聪分享的另一个典型例子,也可以感受到“潮州家庭”的淡化。杨礼聪还记得父亲的早餐都是白粥配小菜,到他这一代时早餐已是面包,不过放学回家祖母仍会准备潮州粥。现在他的餐桌已不见潮州粥,要吃潮州菜的话,会到餐馆点卤鸭、蚝煎和芋泥等。

“这些都是功夫菜,我们不可能会做。你现在问到,我才想起以前祖母会煮卤鸭,需要很大的铁锅,整个厨房都是烟。她很讲究祭祀,如祖父的祭日一定要在正日拜,会煮卤鸭和准备其他菜肴。祖先牌位现在都移到善堂,我们在清明或重大节日时才去祭拜。”

大半生都住在后港的黄友江,对这里有着深厚的认识和感情,他感叹地道:“这几十年来后港变化很大,多数地标都已消失,有一些失落。过去整个后港从四条石到六条石、港脚和榜鹅,居民大都是潮州人,其他方言群、印度人和马来人都会讲潮州话,感觉很亲切。现在交流的语言多数华语或英语,潮州话只有乐龄人士才会讲,氛围已大不相同了。我想,现在已经没办法保留潮州特色了。”

佘立松的父亲1970年代就搬离后港,如今很少回去,毕竟现在的后港和50年前已大不相同。像是喜欢的潮州粥,他会到住家附近丹戎加东一带解馋。对于后港潮州色彩的流失,他也不会太难过,并豁达地说:“潮州人现在分散到各地也有一些好处,可以认识其他籍贯的社群,如广东人。”

为这次专题摸索了后港大半个月,原本对街道、甘榜、建筑的消失感到心痛;也想过刻意打造的历史角落、路名、站名和建筑名等,只能弱弱地牵系着后港的潮州情结。转个念,至少后人看到这些有形的纪念时,可能会好奇地提问,甚至愿意进一步了解。

有没有留意到,后来用以纪念已消失地区的盛港和榜鹅轻轨站名,英文名是以潮语拼音?