今年为三毛逝世30周年,她曾于1981年和1985年到新加坡,留下两份亲手写的诗稿,还有一段较少人知的文林逸事。

初识三毛,是40年前,在新加坡。

那是1981年的一天。10年后,1991年在台北的一晚,她独自悄然远行,永不再来。

三毛曾三度到过新加坡,最早是1980年初,曾随一个报界代表团南来,但她说因行程匆匆,没留下什么印象。

她自认真正到过新加坡的是1981年和1985年两次,因为有了朋友和友情,还至少留下两份亲笔诗稿,是一段较少为人所知的文林逸事。

1.

认识三毛,是因为倪匡兄。

1981年8月,三毛应《南洋商报》邀请,来新加坡举行公开演讲。

8月24日晚她的班机自台北抵新,次日一早就到报社拜访负责人黄锦西、莫理光和钟文苓,一见我就说,倪匡兄叫她到新加坡一定要找我,理由是“有意思,好玩”,这是倪匡兄推荐好友的暗语,当年他向查先生金庸引荐我时,也是用上这五字真言,三毛和倪匡以兄妹相称,自然知道个中含义,我们一见如故,几乎无话不谈。

她私下就告诉我,其好友沈君山刚好也在新加坡,要和她晚餐,她请我推荐安排,因两人都是初访本地,我便推荐纽顿小贩中心。当晚我们三人兴致勃勃地在夜空下大快朵颐,始终没有人认出他们来,两人都很高兴。《南洋商报》是第二天才刊登《三毛来了》的新闻。

沈君山是当年台北“四公子”之一(另三人是连战、陈履安、钱复),著名物理学家和天文学家(有颗小行星202605就是以他命名),业余围棋六段和桥牌高手,后任台湾清华大学校长,一生风流倜傥,绯闻不少,那回刚好要到印度尼西亚参加一项国际天文学会议,过境新加坡,知道三毛也在,便联系她。

当晚沈君山还笑说,幸亏没有台湾记者在场,否则又会传出他和三毛国外密会的绯闻。这次聚会,也从未为人所知。

报社安排的演讲是28日晚上,因有数日空档,我告诉三毛想介绍一些青年朋友给她,便找当时正一起搞南大诗乐和创作的张泛、周维介、潘正镭、陈智成、黄意会(他也是副刊《文林》义务画家)等人,连同报社同事张道昉(笔名李向)及受邀主持三毛公开演讲会的女作家石君,还有在《文林》版刊登三毛评论并深得她赞许的本地女作家迮茗一起见面,这是意会等人首次和三毛聚会。

那是26日晚上,在三毛下榻的帝国酒店10楼客房里,虽然大家初识,但意会等年青人和她性情相近,意气相投,在酒店客房席地围坐,不拘形式,开怀畅谈,听三毛谈对写作和对自己作品的看法,谈得兴起,她还当场“通灵”,请来她的干爹作家徐訏参加对话,到深夜才告一段落(我后来整理对话会记录刊9月6日《文林》全版,台北《中国时报·人间》版曾全版转载)。

随后两天,我先后和张泛、维介、意会等几名年青朋友,开车带她到南大校园游览,在南大湖畔清唱南大诗乐,登上学生楼所在的学生岗远眺浏览四周景色,并特别到裕廊贵宾山上观赏邓小平在新加坡唯一的手植树(当时海峡两岸还未开放);又到小坡阿拉伯街购买服饰,再一起步行到结霜桥旧货市场,看她在路边小摊位之间快乐地游走,并到书城购买大量中国老作家的作品,包括沈从文的《边城》和老舍全套《四世同堂》等数十本,付费托书局代寄送到加那利群岛的家去。其间我们也曾在几家酒店的咖啡座畅谈,一回她还当场通灵请来荷西“参加”。

28日晚在南洋礼堂以《写作与人生》为题的公开讲座,三毛说自己并不自认为是写小说或是所谓小说家,而是一个“说故事的人”,只会写真实的生活情节。年青听众挤满南洋礼堂,反应非常热烈。

离新前夕,她还坚持自费请我们几个青年朋友们,在书城友联书局联营的大人餐厅晚餐话别。

2.

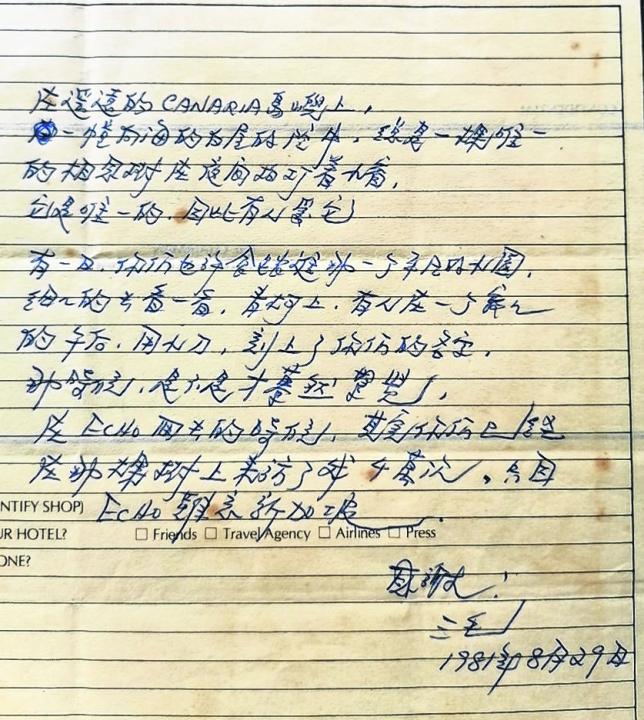

29日星期六一早,我开车到酒店载三毛去机场,在酒店大堂一见面,她就交给我一张手稿,说是才刚写好的一首诗,写在当年酒店提供的房客意见书上:

在遥远的Canaria岛屿上,/一幢向海的白屋的院中,总是一棵唯一的相思树在夜里拍打着小窗,/它是唯一的,因此有人爱它。

有一日,你们也许会踏进那一个平凡的小园,/细细的去看一看,青柯上,有人在一个寂寂的午后,用小刀,刻上了你们的名字。/那时候,是不是才蓦然惊觉/在Echo回去的时候,其实你们已经在那棵树上来访了我千万次。只因Echo难忘新加坡。

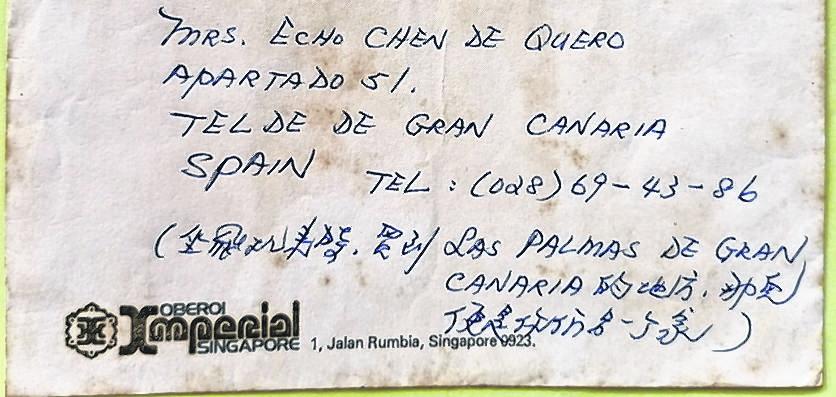

诗后还写了“感谢/三毛/1981年8月29日”并在酒店的信封上,端正地写下她在加那利群岛上的住家地址电话和前往方式。

这是三毛在新加坡创作并留下的第一首诗。

到机场的路上,她说这才是“第一次”真正到过新加坡,因为认识了朋友,感觉就完全不同,并一再要我们到台湾找她,一起去台南和台东玩。

回报社后,当天下午我把诗稿交给到编辑部来的张泛,他在一张稿纸背后很快就完成谱曲,歌名就是《来访》,为配合旋律复沓,文字稍调整如下:

在遥远的遥远的小岛上/一幢向海的向海的白屋,/一棵唯一的唯一的相思树,/在夜里拍打着小窗。

有一天你会踏进那小园,/午后的青柯上/有人用小刀寂寂的刻上你的名字。

在那一棵那一棵树上,/我们已经来访了千万次。

这首诗乐,张泛以吉他和弦清唱,和其他诗乐作品录成简单的卡带,由意会带去台北给三毛。

3.

在南大湖畔,三毛知道了南大故事,听了我们清唱的南大诗乐,很感动,说回台北要介绍给她的好友、名电台主持人凌晨。

三毛回台次日即来信,说她已联系凌晨,准备在收到诗乐卡带时,交她安排播出。言出即行,可见性情。

当时还在公园游乐署任职的意会,最先请假赴台和三毛一起到台南去,我则因有韩国新闻部邀请前往参观新总统全斗焕搞的“新村运动”,12月初才到台北,三毛已受《联合报》委约赴中南美洲刚离台不及一周,行前还特别安排陈爸爸和陈妈妈,在南京东路4段133巷7弄的家中以火锅盛情接待,那晚陪我和太太秀鸾与意会同往的是熟悉三毛的《皇冠》作家心岱、蒋家语和年青作家刘克襄,在寒冷的冬夜里,感受老人家们的淳厚朴实和亲情的温暖,特别是陈妈妈一再对海外朋友们对她女儿的关爱道谢,那份母爱的真诚,至今难忘。

受三毛委托的名主持人凌晨,特别安排我和意会上节目,那是她在警察广播电台(当时尚未解严)主持的热门夜间现场节目《平安夜》,现场介绍和播放几首南大诗乐,并表示想找台湾音乐界的朋友安排进一步制作,但我们并未跟进。

三毛在中南美洲的行程中,还先后寄来几张写满寄语的明信片,卡片上的亲笔手迹,留存迄今,如同保留了一片岁月的痕迹和故人的气息。

她自南美回台后,大家还保持联系,张道昉、智成和维介就曾到台北找过她,那几年正负责台北工程的本地作家刘奇俊,也因为张道昉的关系,常和三毛来往。

4.

1985年1月4至7日,《联合早报》主办第二届国际华文文艺营暨金狮奖颁奖礼,邀请中国大陆作家姚雪垠、秦牧、萧乾、文洁若,台湾作家余光中、三毛、痖弦,香港作家钟玲,美国作家张系国、刘绍铭,共10位金狮奖海外评审作家来新。

这是三毛第三度,也是最后一次。

1月3日晚上,她和痖弦最先抵新,和各地作家都住在阿波罗酒店,4日上午一起出席在酒店会议大厅由副总理王鼎昌主持开幕礼,下午参加萧乾、姚雪垠、刘绍铭、张系国的主题演讲。

三毛参加的是5日上午,在区域语言中心举行的海外作家和本地两大文艺团体的文艺交流座谈会,同场为张系国、余光中、文洁若。她也出席当天下午由我主持的“文艺副刊的走向”座谈会,听秦牧、痖弦、钟玲、刘绍铭登场座谈。次日又参加海外及本地作家与年轻作者及学生的几场交流会。

因会议行程甚多,酬宴不少,这回她较少外出,只有一晚在晚宴后,我和张道昉一起带她到东海岸的海边,在黑色的夜空下,远眺来自异国的点点灯火,大家坐在沙滩上,在海风里听海,谈到深夜。记得她说听海的声音,仿佛可以感受荷西对她说话的气息和所要传达的消息,说着说着我们都沉默下来。

那是印象深刻的一晚,在南方一个热带小岛上,我们都把那些内心的话语,留在那一片夜深人寂的沙滩上,把一切全交给了夜风,还有大海。

7日晚上金狮奖颁奖礼及文艺营闭幕礼后,我特别组织一场“文学之夜”,邀请海内外作家上台自由“呈献”一段节目,形式不拘,因受欢迎而成为随后几届文艺营的“压轴高潮”。

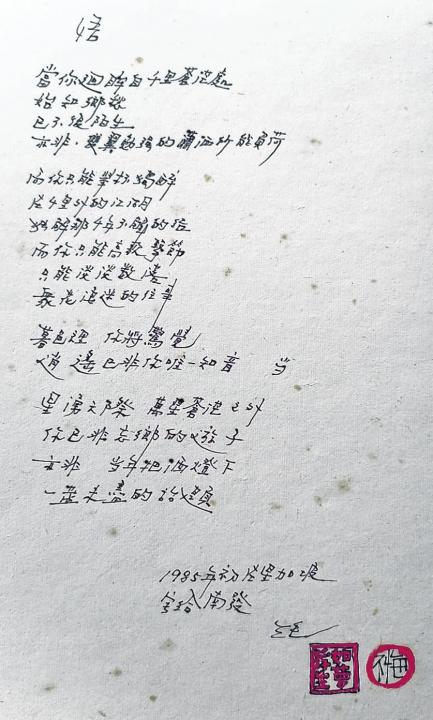

当天下午,三毛在下榻的酒店客房里和我谈了很久很多,聊自己,聊港台的朋友们,还当场在册页上写了一首诗给我,诗题为《悟》:

当你回眸自千里苍茫处/始知乡愁/已不复陌生/亦非,双翼勉强的潇洒所能负荷

而你只能举杯独醉/在千里外的江湖/独解那千年不解的结/而你只能高歌击节/只能淡淡数落/众花凄迷的往事

暮色里,你将惊觉/逍遥已非你唯一知音/亦非,当年把酒灯下/一盏未尽的话题

题款:“1985年初在新加坡/写给南发”并手绘两枚方圆印章,印文是“浮生如梦”和“不悔”。

这应该是三毛唯一手绘的印章“创作”。

此诗原为1977年我告别南大前夕所作,收录在诗集《心情如水》,她读了说很符合她的心情,特别抄录下来,准备在当晚的“文学之夜”上朗诵,这或许也是三毛唯一抄写的本地诗作。此外还在另一张纸上写了一首无名诗稿,就是后来梁文福谱曲的《说时依旧》。

她告诉我当晚也准备朗诵这首诗,为了一位也在现场的旧人;那是1970年她在美国伊利诺伊大学工读修陶瓷时期有过一段交往的一位台湾年青科技博士,两人分别多年,不料却在本地巧遇,这时他已成家,这才有了最后显得突兀的两句:“家中孩儿等着你/等爸爸回家把饭开……”

她也把他的名字告诉我,后来我访美时还曾到他家中住宿一晚。为了朋友道义,我从不提及其名,毕竟那只是两人年轻时的一次心灵相遇,往事如烟,轻烟散去,事情也就过去,多说无谓。后见网上有传说此人为三毛的初恋情人舒凡,不知何据,但可以肯定当天她告诉我的那人绝非舒凡。

当晚三毛朗诵这两首诗歌,下台后便把这份手稿交给我,当时年青的梁文福正在台前(当晚他和黄譓赪受邀演唱新谣),我便向三毛推荐请文福谱曲,表示应多给这位有才气的年轻人机会,三毛同意后,我当下便把手稿转交给文福(当时刘绍铭、刘奇俊等几位作家都在现场),于是就有了这首动听的新谣,如果文福还保存有这份诗稿,那就是三毛在本地留下的第三份诗迹了。

8日一早,报社安排专车载送三毛和各作家赴机场,机场道别,这是我最后一次和她见面。

5.

离新六年后,1991年那一晚,三毛终于独自悄然远去,不再回来。

不再回来,因为她其实并没有离开,一直都留在我们记忆深处,在她的文字和照片中,更在不同世代越来越多新认识的读者心里,风来雨去,依然如故,始终如一。

她曾说过,在她内心深处,永远有一个只有自己知道的空间,在那里自己才有真正的悠然自得。

知道了,对她的悄然远去,也就明白了。

如同当年她细心描绘的两枚手绘印章文字,仿佛那就是她对自己一生足迹和性情的写真,虽是“浮生如梦”,却是始终“不悔”。

浮生如梦,梦里花落知多少。

一生不悔,人间自是有情天。

后记:今年为三毛远去30周年祭,黄意会举办“知音——我和三毛那些日子”画展于近意美术馆(即日起至4月3日,百胜楼#03-03),并于3月26日三毛冥诞举办“知音会”,是为记,以为念。