我的父亲母亲

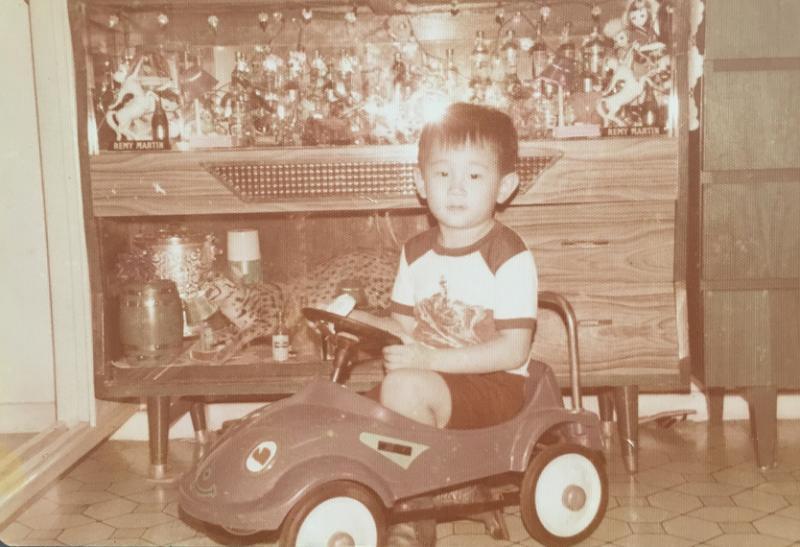

旅居纽约的本地摄影师汪春龙,不时拍摄父母,但父母在他的作品中样貌多是模糊的。

这回,他与父母一起受访,畅谈他如何用“叛逆”实现梦想,成就自己。打工一辈子栽培他的父母,又如何包容他成长期的种种叛逆。

面对付出心力养育他的父母,汪春龙如何“懂事”得让他们放心,甚至“放任”地让他拼出自己的春天。

“仰脸向着当头的烈日,我觉得我是赤裸裸地站在天底下了,被裁判着像一切的惶惑成年的人,困于过度的自夸与自鄙。这时候,母亲的家不复是柔和的了。”张爱玲曾这样形容自己和家的疏离。当一个家庭完全拆毁了屋顶的遮蔽,剥离了一种真诚也好、表演也罢的亲子关系,空余儿女自己如赤身裸体般的人性在烈日下曝晒,来与世界直接对峙时,有家与无家,已无分别。

对任何一个孩子来说,父母就是全世界,他和父母的关系,就是他和全世界的关系。他和父母怎样,他对父母怎样,将来,他和世界怎样,他对世界怎样,也是很容易看穿的。

——和汪春龙聊起张爱玲,是因为看到他执导的首部电影《灰彩虹》中有一幕,女演员床头摆着一本刘锋杰著《张爱玲一百句》。汪春龙会心一笑:“你注意到了。”

旅美摄影家汪春龙上星期从纽约返回新加坡,是为了《灰彩虹》的首映。向他提出“我的父亲母亲”的采访邀约,他欣然应允,很多人不知道的是,他的父母也参与了这部电影的演出。而两位老人家,并不是什么专业演员,是普通的老先生老太太。

周末午后,和汪春龙、汪春龙的妻子张筱筠、汪父汪清翔、汪母黄玉珠,约在汪家位于东部的四房式组屋里。

76岁的汪清翔端出一大盆水果,真是用塑料盆装的,有小金橘、青李子和一种叫金手指的果实很长的紫色葡萄,摆得冒了尖。汪清翔招呼记者:“看着不甜,但吃起来都甜,来,吃、吃。”

汪春龙说了一句:“我爱吃baluku,现在根本很少见,我一回来,爸爸居然不知道从哪里买了回来。”

大家讨论起baluku的中文名字时,黄玉珠从洗手间里慢慢走出来,头发沾着水被拢得很顺,端端地、笑笑地挨着汪清翔坐在双人沙发上,想来是挺注重外表的一位老太太;汪清翔也不遑多让,衬衫很匀整,左胸口袋上还别了一支笔,像要来开会似的,别提多可爱。

已不记得上次认真和陌生老人聊天是什么时候,我瞥了对面的汪春龙一眼,他也静静地,听得尤其认真,除非帮忙用福建话当通译员时,并不打断父母的讲话。

退而不休打工60年

“以前台湾歌星来海燕歌剧院登台,表演完都会来我们的露天海鲜餐馆吃宵夜、喝酒,还有很多各式各样的客人,什么样的人都见过。”汪清翔在露天海鲜餐馆从1980年工作到新千禧年初餐馆关闭,他打趣说自己的职位就是那种人家一喊“叫你们掌柜的出来”,他就得出来的那个人,用现在的话说是大堂经理。在进入露天海鲜餐馆当管事的之前,他在杂菜饭店工作了20多年。

75岁的黄玉珠上世纪80年代则在人民百货公司当售货员,后来又在亲戚家开的煮炒餐馆做工,快到60岁因健康状况不佳停止工作。汪清翔却退而不休,此刻在樟宜商业园收拾餐盘。

其实汪清翔并不用工作,大儿子汪春龙是知名摄影师、当代艺术家,二儿子汪春海是小学教师,而且汪春海和父母同住,能就近照顾,但汪清翔说:“不行,人老了再不动,呆在家里就生锈了。”

从14岁就开始打零工养家的汪清翔,的确是工作了60多年。“没办法,读书少,小学都没毕业。”汪清翔说自己不是那种不爱读书的人,年轻时在联络所、“校友会”和工团零零碎碎地学知识,那是一个不用在某所学校入读,也能以热心群众身份加入学校校友会的年代。

“我不是出生在知识分子家庭,父亲母亲都是劳动者,但我总觉得我父亲有一种对文化的热爱,只苦于没机会。”汪春龙说。

还有录影带的时候,汪清翔从马来西亚买过很多录影带。汪春龙说以为爸爸看黄片,他偷看爸爸的录影带,原来爸爸看的是杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》。

汪清翔曾是个文艺青年,在联络所学画画,晚上没事就画,加入校友会后,字认识的不多,却有模有样地读书。“巴金的《家》《春》《秋》、高尔基的《母亲》,我都能看得懂,鲁迅的书就看不懂了,太多文言文,但还是硬看,哈哈。我太太的文化水平就更低了。”

黄玉珠说:“欸不是,我是小学六年级,你是小学四年级啊。”

这神来一笔逗得一屋子人哈哈大笑,汪清翔连忙补了一句:“我是从社会大学毕业的。”

同为福建同安人的汪清翔和黄玉珠,早年在同一个校友会学文化,60年代发生过一场严重的种族动乱,他们的校友会靠近马来社区,为保护女学员的安全,日间学习结束后,校友会的人就请汪清翔每晚送黄玉珠回家,送来送去,两人就走在了一起,1971年结婚。

1973年,生下大儿子汪春龙。

当父母的没受过太多学校教育,一般人会觉得那么孩子必然会背负着父母望子成龙、学业精进的冀望,汪家双亲却没给汪春龙这样的压力。

“小孩子当然是得读点书,但也要会想事情,学得再多再好,想不通事情,对未来没有打算,又有什么用呢?就算成绩不好,懂得拼的孩子,也能拼出一个春天来。”汪清翔这一番话很值得现在许多父母思考。

拍父母为了 寻找生命的影子

小时候的汪春龙也是那种不用家长督促的孩子,读勿洛小学时是高材生,中学时上了特选学校圣公会中学,并且是乒乓好手。

汪春龙读中一时有了自己的想法,他想出国留学。

“心中有很多东西急于表达,是艺术表达。”汪春龙说忘了是一部电影还是电视剧,反正看到港星任达华扮演一个艺术摄影师,汪春龙下了一番功夫去了解什么是“艺术摄影师”,对艺术摄影师充满了神往。更让汪春龙印象深刻的是,自己至今都保持联络的华文老师,当时在一场华文口试上,没让汪春龙朗读什么文段,反而直接问他:“你长大想做什么?”少年汪春龙面对这样的提问,更坚定了自己从艺的理想。试问:就算是今时今日,有多少填鸭教育里“孵化”出来的孩子,能在中一就明确自己的人生方向?

华文老师鼓励他以后出国修读艺术,汪春龙一放学就跑去美国大使馆,查看美国的大学资料。

“我一门心思想出国,天真地想:父母照顾我们,应该有能力送我出国吧。”汪春龙对家庭充满了信心,“我查到可以申请奖学金,好,至少学费不是问题,生活费我想我能试着自理,那么只剩下未当兵前出国要交的七万元押金。”

数学成绩很好的汪春龙,对金钱没有概念。

妈妈坦白告诉他,家里没有七万块。

16岁的汪春龙,知道家里没有七万块,认为出国完全没有可能性了。

接下来,汪春龙初级学院只去了一天,就不去了。初院校长电话打到家里来,爸妈才知道汪春龙跑去了拉萨尔艺术学院美术系。拉萨尔比一般初院学费更贵,汪春龙一边工作,一边供自己读书。

“我的想法是要给他自由,与其说不管,其实是管不了。”汪清翔幽幽地说:“唉,穷苦。”

父亲这一句里的无奈,比孩子的无奈更深。汪清翔说:“如果他一定要在当兵前出国,我就会去借钱。不过,他很懂事,他没坚持。”一旁的黄玉珠点点头。

汪春龙是一个懂事和叛逆的综合体,他把懂事那一部分放在对父母的体谅上,他不为难父母;他把叛逆这一部分放在对自己人生路径的调整上。拉萨尔读了半年,他竟然不想读了。

“我的摄影作品被我一位老师打了A-,我冲去他的办公室对他说:‘我现在给你24小时考虑要不要把我的成绩改成A+,只能是A+,就算是A,对我也是侮辱,你自己想想看。’隔天,老师就真的给了我A+。”汪春龙笑着回忆艺校岁月,“也通过这件事,我意识到学校学习是一个很慢的过程,我去实践、自学、找书来看,还比较快。我打电话给摄影家蔡斯民,当了他的助理,同时想赶快当兵,赶快出来,做自己的事。”

父母用“放任”教养

汪清翔说这一切他几乎不知情,在海鲜餐馆工作的他,下午4点就要去上工,第二天凌晨4点才回家,作息跟一般人是错开的,跟儿子也对不上几句话。

汪春龙讲了一件连父母都不知道的童年趣事,说偷过爸爸的钱。汪春龙下午叫醒爸爸前,会从爸爸裤袋里偷拿一块钱或两块钱,然后跟弟弟平分。过了一段时间,爸爸很纳闷:怎么钱一直不见,而且一块两块地不见?

汪清翔大笑:“真的不知道。”

“爸爸很温和,严厉起来也是很严厉的人。以前我跟弟弟打架,爸爸拿起一个晾衣架,不是直接用晾衣架把我们打一顿,而是用他那双很大的手把晾衣架折断给我们看,这比打我们都还恐怖。不信你看看,我爸的手多大。”汪春龙说一双大手的汪清翔的威严震慑着他和弟弟,自己长大后,很多话才和爸爸说开了。

而黄玉珠在汪春龙心目中一直是个循循善诱、充满慈爱的好妈妈。汪春龙年幼时说话爱眨眼,养成了坏习惯,黄玉珠对他说:“阿龙,仔细看看你还挺帅的啊,如果不眨眼,就更帅了。”汪春龙便听话地修正眨眼的坏毛病。

汪春龙的第一架相机就是母亲买给他的,后来更贵的一架相机,也是母亲买给他的,将近30年前,那架相机要价5000块。

“他不是个怪孩子,更不是个坏孩子。”黄玉珠很宽慰:“他只是爱艺术,也不让人操心。”

因此,即使汪春龙要从拉萨尔退学,爸妈也是“放任”的,知道他有自己的打算。

“毕竟,结果才重要,过程不需要一一向他们交代。”汪春龙说自己退学是为了当兵,以求尽快开始自己想要的人生。17岁半时,他把自己送进了兵营。“17岁半是最早的入伍年龄,不能更早了。”

一退伍,20岁的他立即开了自己的摄影棚,短短三年内,他成为商业上极其成功的摄影师。

但他心中一直抱着电影梦,这个电影梦与他的出国梦是缠绕在一起的:他想去美国学电影,想当实验性的艺术片导演。

在美国忧郁了几个月

汪春龙和妻子张筱筠飞去纽约,无所事事过了半年,积蓄见底,也没什么工作找上门来,更不要提学电影。

“90年代,我们华人在美国,不认识任何人,那时也没有互联网。心想:不然算了吧,去看场NBA就回新加坡,至少以后跟别人谈起纽约,还能说自己看了一场NBA。”汪春龙记得那场比赛刚好是决赛,而且纽约的球队罕见地拿了奖!又过了一个星期,他接到了第一份工作。后来,约他拍照的传真机就响个不停。

某法国奢华品牌的传真也来了。“什么牌子?听都没听过。怎么让我从纽约飞到巴黎?机票那么贵,而且开完会后才决定要不要用我?”汪春龙说经纪公司帮自己分担机票,他去MUJI买了件衣服,去和奢华品牌开会。“穿得很不像样,但作为艺术家的一个好处是,你做不到的事,你能以艺术家的借口摆上台面,艺术家能合理化很多事情。”

不过,再怎么有派头的艺术家,在父母面前却摆不出什么谱。

“每个星期一定打几通电话回家,以最快的速度报个平安。国际长途用秒计费,超过几秒,是另外一个费用。”汪春龙说在美国因忧郁症病了几个月,发胖?天冷?生活不习惯?自己也不知道忧郁什么。

黄玉珠说:“他不打电话回来,哪里知道他生病,我只是干着急……现在我天天晚上给他打电话,知道他好,知道他太太好,我才能睡觉啊。”

“我就不喜欢打电话,不想吵他们。”汪清翔说。

汪春龙说有一次在纽约,凌晨四点接到新加坡家里的电话,心里万分紧张,接听前心中多方猜测。“要是先听到妈妈的声音,可能爸爸不行了;要是先听到妈妈的声音,可能爸爸不行了;再不然,就是弟弟不行了。后来,他们打电话常常是为我补充我自己可能都跟不上的美国恐袭新闻,让我别去这里,别去那里。”

之所以选择留在美国,半年回家一次,汪春龙想尽情创作,尽情打乒乓球,尽情过单纯的生活,一旦回到新加坡,他最担心被无意义的社交应酬蚕食自己的一切,包括艺术家的那点本真。

黄玉珠悄悄说每次送走儿子后哭很久。

难道不怕父母寂寞?

“这方面我的确有点自私,我承认。”汪春龙说:“但父母一直灌输我:生下我来,就是让我自由选择。”

汪清翔说从来不指望被儿子们奉养:“我们老两口,开销也不大,有一间屋子养老足够了,新加坡不都这样?我们有两个孝顺的孩子,已经是万幸了,而且阿海在我们身边。”

母亲身体还好时,汪春龙带两老去过很多地方,北京、云南、香港、台湾、纽约、东京……父母想去的,统统去了个遍。

如今汪清翔还很硬朗,最喜欢喝冰可乐,他说人老了不能随便觉得自己有这种病那种病,不然病真的会来。黄玉珠则不良于行,周六二日,汪清翔总推着轮椅上的黄玉珠,外出逛一整天。汪清翔打趣说:“你知道我为什么平时要去工作了吧?”

黄玉珠说:“我不能走,想看孩子的爸爸走,看着他走动,我在那坐着不动也开心。”

摄影作品中的父母

在汪春龙的艺术摄影创作中,有至少四个系列以父母为主题,有的是父母面目被挖空,有的是父母形貌模糊,有的是“隔空”合照,还有一次汪春龙披麻戴孝与父母合影。

“看不大懂他拍的照片,只觉得他拍摄技术很高明,比如他在纽约,我们在新加坡,用投影来拍了全家福,没想过照片能这样拍。但像他说的一样,艺术家做什么都可以啊,哈哈。”汪清翔极其豁达:“我很开明,人总有一死,人就是由生到死的一个过程,所以不用回避死亡。我跟他们说:‘等我死了,随便把我丢到海上就行了’。”

众人连忙回应他,现在死了不能乱丢了。

汪清翔说丝毫不怕死,只怕麻烦别人,最好是在睡梦中悄悄这么一走,旁人不用哭,不用受累。黄玉珠同样很诚实:“我好怕死,我是怕两个孩子还那么小,不懂会怎样。”应了那句俗话——多大的孩子在父母眼中都还是孩子。

事实上,汪春龙拍父母,是请父母来帮忙消解自己对生命的惶惑不安。“小时候,我不明白自己会长大,却很担心父母有一天不在了,不晓得该怎么办,我一连哭了好几个月。长大后,我发现我对生死的观点和父母是紧紧纠缠在一起的,我想从他们身上找到生命的影子,对生命的信仰。还有,我拍父母,也看到了我老去后的样子。我的很多作品,是为了给50多年后的人看的,老实说,现在能有什么好看的,谁没有家?谁没有家里的故事?虽然我的家与很多人的家没什么不同,但我要为后世的人类,比如说,为历史学家留下一些线索,帮后人理清今人思想的程序。”

自己的后人呢?

汪春龙和妻子、也是他的助理张筱筠,很早就打定主意不生孩子。

“我们没有意见,不需要有什么后代,没什么好继承的。”汪清翔说。

黄玉珠附和:“嗯,他们喜欢就好。”

最想为双亲做的大多都完成了,此刻,只想让他们有生之年不要愁生活上的问题,也不要愁自己和弟弟事业上的问题。

“我会一直拍父母的照片,最终的作品就是他们的丧礼,所以我一定要活得比他们久。”汪春龙说。

采访结束时,黄玉珠起身对汪春龙唤道:“阿海,扶我一下。”

汪春龙用福建话说:“妈妈,我是阿龙,不是弟弟啦。”

常年见不到大儿子的母亲,把兄弟二人的名字合在一起了。

■汪春龙《灰彩虹》(Their Remaining Journey)是第二届“流光艺彩”国际美术电影节开幕电影。

10月13日晚上下午4时30分有最后一场公映,可上网购票:www.nationalgallery.sg/paintingwithlight