我国先驱画家陈文希的老房子,在他1991年辞世后即将二次易主,老房子墙上的两幅壁画,再次成为焦点。

我国现有72个国家古迹,其中并没有被保留受保护的艺术家或文人故居,雕塑家黄荣庭故居、书法家潘受海外庐、画家张荔英实乞纳坪居所以及徐悲鸿江夏堂,都和即将二次易主的陈文希老房子一样,虽曾聚焦牵引社会关注,但热议之后波澜静寂,无一被保留。我国寸土如金,果真没有文人故居容身之地?

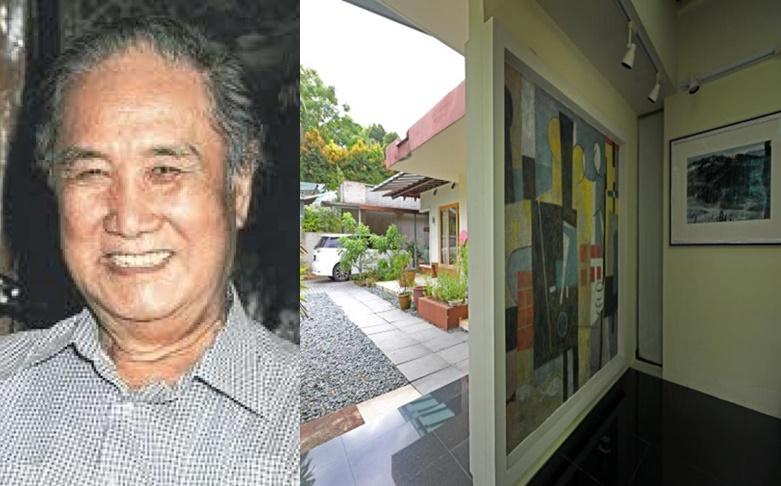

先驱画家陈文希(1906-1991),1948年离开中国汕头,不久落户新加坡。1957年年底,陈文希签署产权转让文件,以1万2500元买下现今地址为京士密路5号(Kingsmead Road),占地8915平方英尺的房子。陈文希故居今次易主,转售价为1500万元,增幅1200倍。

当年建造转售房子给陈文希的车炳荣(1904-1978)也非泛泛之辈。他是原籍中国上海,后在香港定居、发迹的香港保华建筑集团建筑业巨子。保华集团一度在新马均有附属公司。车炳荣1953年在新加坡创立建筑分行,负责过的本地工程项目包括在1956年完工、650米长的独立桥(Merdeka Bridge)。

陈文希的洞天福地

陈文希落户新加坡不久一直到1968年,都在华侨中学教美术,起初住在教师宿舍,1958年迁往距离学校不到一公里的老房子,住在那里直到1991年12月17日癌症病逝。他在老房子度过约34年悠悠岁月,在房子大客厅和右侧画室里创作了许多不同媒介、跨越中西美术范畴的作品。

陈文希52岁搬进老房子时,已把新加坡当做接下来长久生活的地方。他在新家重造儿时家乡气息,让心理上的家和现实中的家,在最熟悉、最自在的地方重叠。中国广东省揭阳县童年住所的孔雀、鸡鸭禽类都在新加坡的老房子重现;饲养动物的笼子、鱼池都安排在画室周围,自成天地。

已故收藏家卢明德医生1976年撰文形容陈文希的小画室窗明几净,收藏了大量书画、陶瓷、艺术书籍;陈设简单的客厅墙上挂满陈文希和其他艺术家不同媒介的作品。

不过,陈文希在同年出版的《陈文希画集》文章中叙述:

“虽然我产生作品的画室,朋友都说光线太暗,我却伏在里面画了30年之久。另在卖画的画廊也辟一角,仅可容膝,前后堆满杂物图册,右手一伸碰到墙壁,左手一伸推倒屏风,人们奇怪我如何能在里面作画,但它和我那光线太暗的画室一样,都是我的洞天福地,一笔在手就能神游物外,其他都不重要了。何况我从艺专求学时代便已习惯在斗室中做画,如果换一间窗明几净美轮美奂的大画室给我,恐怕反而找不到绘画的灵感了。”

郑如美两度修复壁画

老房子在陈文希1991年底离世后荒置了八年,变得破旧,直到郑如美1999年买下了房子,进行翻新与重建工程。

重建虽保留了老房子的主要外部格局,譬如客厅大小、壁画墙体、大门铁花等,却已无法辨识内部空间。老房子已不复存在。

热爱绘画与艺术的郑如美,共两次聘请专业修复师,修复室外墙体上的斑驳壁画。这两幅题为《画室》的壁画,完成于1964年以前。

这两幅壁画,是陈文希上世纪60年代至70年代众多糅合立体派、抽象派影响的画作(如《王字》《抽象鹤》)的实验之作。他后来也在水墨作品中引进抽象艺术美学与构图的元素,例如1980年代绘画的鹭鸶与山石等作品。

老房子重建后,原本面对鱼池的两米宽壁画被纳入室内,四米宽壁画仍曝露室外,面向大门。

在家里大面墙壁上画壁画,不全然只为了有一个实验美学的平台。生活的美,也是陈文希的一大考虑元素。

《陈文希画集》中的文章,记录了陈文希的自述:在都市中,我们也很容易找出抽象艺术在造形方面给予生活的影响力,如建筑、家私、汽车及室内装饰等等,有许多也的确给人清新可喜的印象。尤其是现代风格的建筑里以抽象艺术为壁饰,特别显得和谐优美。

新屋主:陈文希壁画将被保留

郑如美装修房子时,发现阁楼暗藏30件画作事件曾经轰动一时,作品后来全数交给陈文希二子陈少明。当年丢弃散布屋子四周的100多件1960年代画册印版、老唱片、画册,郑如美如获至宝地珍藏至今。她说,不排除将印版交由国家机构做研究用途。

为人低调的郑如美说,因为陈文希老房子的缘故,她不时被投到镁光灯中。“当年因为对先驱画家陈文希的崇敬,心之所向买下房子。不过住进房子有它的责任,包括壁画的保护,以及如何处理画家遗物,都给我带来一些困扰。”

房子易主交接之际,郑如美联合收藏家郭嘉宝,集菁艺舍画廊总监何劭斌筹备展览,4月份将在老房子展出陈文希作品,让公众有机会一睹壁画风采。

记者向郑如美了解,20年来,国家机构并没有跟进壁画的保存问题。由此可见,房子未来主人拥有这堵墙体和壁画的“生杀大权”。

房子二次易手的新屋主许嘉文受访时说,陈文希的房子将再次重建,基本架构虽不复存在,但壁画将被保留。“我们会把壁画纳入室内。不过面对街道的将是一面玻璃墙,公众从屋外经过,可透过玻璃欣赏到陈文希的壁画。”

许嘉文购屋前对陈文希并不熟悉,不过她说,现在已成为陈文希的仰慕者。

陈文希再遇知音人,让人欣慰。

故居保留 考验社会文化成熟度

在我国72个国家古迹里,没有被保留、受保护的艺术家故居。国家文物局古迹与遗址保存司司长黄美英在电邮访问中说,国家古迹中曾是私人宅邸的仅有位于乌节路,潮商陈旭年的大宅,以及孙中山作为南洋据点的晚晴园。

黄美英说,文物局用各种方式对我国物质文化遗产及相关故事做记录、研究及保护,受列国家古迹仅是其中之一。“我们并没有额外关注文人故居的保留。”

她说,获选为国家古迹的缘由多重,包括其国家、历史、社会及文化意义。“目前受列国家古迹中的建筑包括了殖民地遗存、宗教建筑、教育及纪念用途建筑。”

“我们非常落后”

不过,我国受访建筑师、建筑修复家认为,我国对文化遗产保留与传承的关注,尤其在艺术文化方面,严重缺失。

古迹修复咨询顾问公司Studio Lapis合伙人何永轩说,保留文人故居,我国须要做的事太多。“我们非常落后。我们需要提高公众对文人故居保护的意识,需要决策者提高这方面的意识。”他认为,我国受保护的建筑,往往是基于建筑美学理由,或者与国家政治的关联。

“我们不应该只是保护养眼的建筑,或者与政治人物相关的建筑。文人故居需要不同层面的鉴赏力,考验的是我们作为一个社会的文化成熟度。这是我国的一大缺失。”

何培斌:政府参与很重要

新加坡国立大学设计与环境学院建筑系主任何培斌教授曾在香港从事建筑保护与修复工作长达25年,他说,香港在这方面的成绩也有欠理想,这和资本主义社会的运作有关。“香港也没留下任何文人故居,连影视明星李小龙、邓丽君的故居都没了,更不要说文人故居的保留。”

他说,保留私人宅邸很多时候牵涉金钱问题。“独栋洋房保留困难是因拆掉建高楼,回报很高。所以主要是业主,一般是继承房子的家属不愿保留。一些房子的保存条件也不好,是很普通的房子。除非是和政府有关的房子,才较容易被保留。”

以香港为例,何培斌说保留故居,政府参与很重要。“譬如虎豹别墅、景贤里岭南大宅,都是政府把房子买下。香港政府当时也想买中式花园大宅‘何东花园’,因为价格太高最后放弃。”

故居体验无可替代

何永轩提到2012年抢救黄荣庭如切坊故居的过程。他与一群友人曾计划把整栋木结构房子迁移到新地点,结果找不到资金,也没有容“房”之地,连本地大学也以没地为由拒绝收容。“事实是他们地方很大。大学维持故居是最好的安排,因为故居往往包含了作品、手稿、书信等丰富材料,有学术研究价值。在文化上比较成熟的地方如日本、台湾,大学维持相当普遍。”

政府应带头珍惜文化遗产

重要的文化艺术工作者,一个社会要有纪念他们以及展示他们作品的方式,何永轩相信空间与维持经费是须要被重新思考的议题。他说:“先驱建筑师郑庆顺也说,城市可以有不同的打造方式,创造新空间。在埋怨没有空间的同时,我们有很多闲置空地。譬如国家剧场拆除以后,地段就闲置很久。再说,需要被保留的文人故居并不多。

“如何维持是决策问题。作为一个国家,政府应该带头维护值得珍惜的文化遗产,找出维持方法。因为重要艺术家文化人的房子,也是国家级保护的重任。”

何永轩语重心长地说,我国对自己的艺术家不够关心。“只有本地艺术家会创造属于本地的题材,并在作品中彰显本土特色。文化奖得主工作室就是一个很好的出发点。我们应该有人确认这些空间,把空间和艺术文化史整合起来。”

工作室藏着艺术家灵魂

何培斌说,除了故居保留,还有其他方式重现艺术家的人文精神。他举例爱尔兰都柏林休雷恩市立美术馆(Dublin City Gallery The Hugh Lane)保留了画家培根(Francis Bacon)的工作室原貌。美术馆将培根工作室的7000多件物件转移到展厅,花费三年多时间让画室重现,更在网上列出物件清单,让公众深度理解艺术家。

何培斌认为,了解艺术家的一大切入点是工作室。“除了实体画室,有的博物馆利用科技创建虚拟画室,让人可在任何时间地点走进去。”

提到陈文希老房子,何培斌说,如果将来有屋主不愿意保留壁画,把壁画迁移至合适展示地点也是一种可能。

不过,何永轩相信,走进故居的人文体验无可比拟。“故居为什么重要?因为认识艺术不仅是通过作品,创作空间可传达很多信息。空间是沉浸式的,更具启发性,对年轻一代来说,更容易理解。那种实在的感受,让你感受到艺术家的灵魂,这是文字不可替代的。”

台湾法国经验

资本主义社会形态下文化不受重视,除非利益明显,导致文人故居无立足之地,但是不论在欧美或亚洲,都不乏故居获得保留并良好经营的例子。

台湾在文人故居保留工作上是佼佼者。台北多处文人故居,形成可供民众参观时代建筑、反思历史的文化之旅,其中较为知名的有胡适、张大千、林语堂、钱穆故居。

画家张大千生前四处游历,对居所考究。台北“摩耶精舍”1978年完工,占地1910平米,由张大千亲自设计兴造双层四合院建筑,搭配以中国庭园。张大千逝世百日后,其家属遵其遗愿捐出精舍成立纪念馆,交由台湾国立故宫博物院管理。

胡适故居是台湾中央研究院借地胡适建造,胡适过世后顺理成章由中研院辟为纪念馆。林语堂家人则捐赠其藏书、著作、手稿、遗物,以及林语堂亲自设计的阳明山旧居,交由台北市政府文化局委托单位经营,目前经营者为台湾东吴大学。钱穆故居“素书楼”则由台北市政府文化局委托台北市立大学经营管理。

在法国,雕塑大师罗丹曾居住的大宅建于18世纪初,多次易主,最后的主人是法国政府。生前名望极高的罗丹与法国政府交涉,承诺捐出所有作品,将大宅变成他的专属美术馆。法国雕塑家扎德金(Ossip Zadkine)的房子在巴黎市中心,并不起眼,却保留得很好。当年由扎德金的妻子将房子与作品全数捐献给巴黎市,才得以创建个人美术馆。