新加坡导演唐永健的艺术片《大风吹》在电影院公映两个多星期,一些前南大生,在看完电影后提出异议,并在《联合早报》专栏和言论版发表了他们的看法。其中主要的反馈是,他们认为《大》对“前南大”这个题材的处理和诠释,流于表面和单调,缺乏对华校生情感的理解,让前南大生族群既无法触动,也难以认同。

像《联合早报》专栏作者同时也是南洋大学1971年政行系荣誉学位毕业生的刘培芳,就在12月22日言论版名为《大风吹,吹什么》文章中提到:“当年南大毕业生在公私机构所受的委屈、挫折、挣扎以及面临生存困顿时所做出的坚韧、刻苦和奋斗,是有许多活生生、令人刻骨铭心甚至痛心疾首的案例,可为编剧提供很有价值的素材的,但或许是功课还做不够,或许懵然不知,更或有其他因素,使得这些珍贵素材哪怕是经过艺术手法去演绎,也没能在电影中呈现。”

另一作者李元瑾也在12月22日言论版名为《“无关紧要的一年”——充满灰悲色彩的伤痕电影》文章中写道:“南大关闭和中文没落不过是影片中悲剧人物的时空背景,唐导由始至终把重点放在主角林诚顺(俞宏荣饰)个人...我相信这部影片的拍摄动机是良善的,只是担忧片面的诠释,经过电影的传播,那些原本一无所知的受众,会有怎样的了解,甚至是误解?”作者李元瑾是南洋大学1971年历史系荣誉学位毕业生。

记者针对以上种种留言和反馈,询问了导演唐永健,目前人在国外的他通过电影公司,以英文回复《联合早报》的询问时说:“新加坡这段前南大经历,确实充满了伤痛。我对经历这段历史的人们深表同情。片中男主角来自华文教育背景,带出人物的疏离感和被边缘化,但这不是电影的唯一主题。《大风吹》并不是一部关于前南大生经历的纪录片。电影讲述一个华校生制图员(draughtsman)在环境的巨大转变的处境,同时本身也正在经历着中年危机以及家庭关系的崩解。我希望这部讲述个人失落感的电影,能引起电影观众的共鸣。”

唐永健强调电影以当年华文教育为背景 而非专写前南大

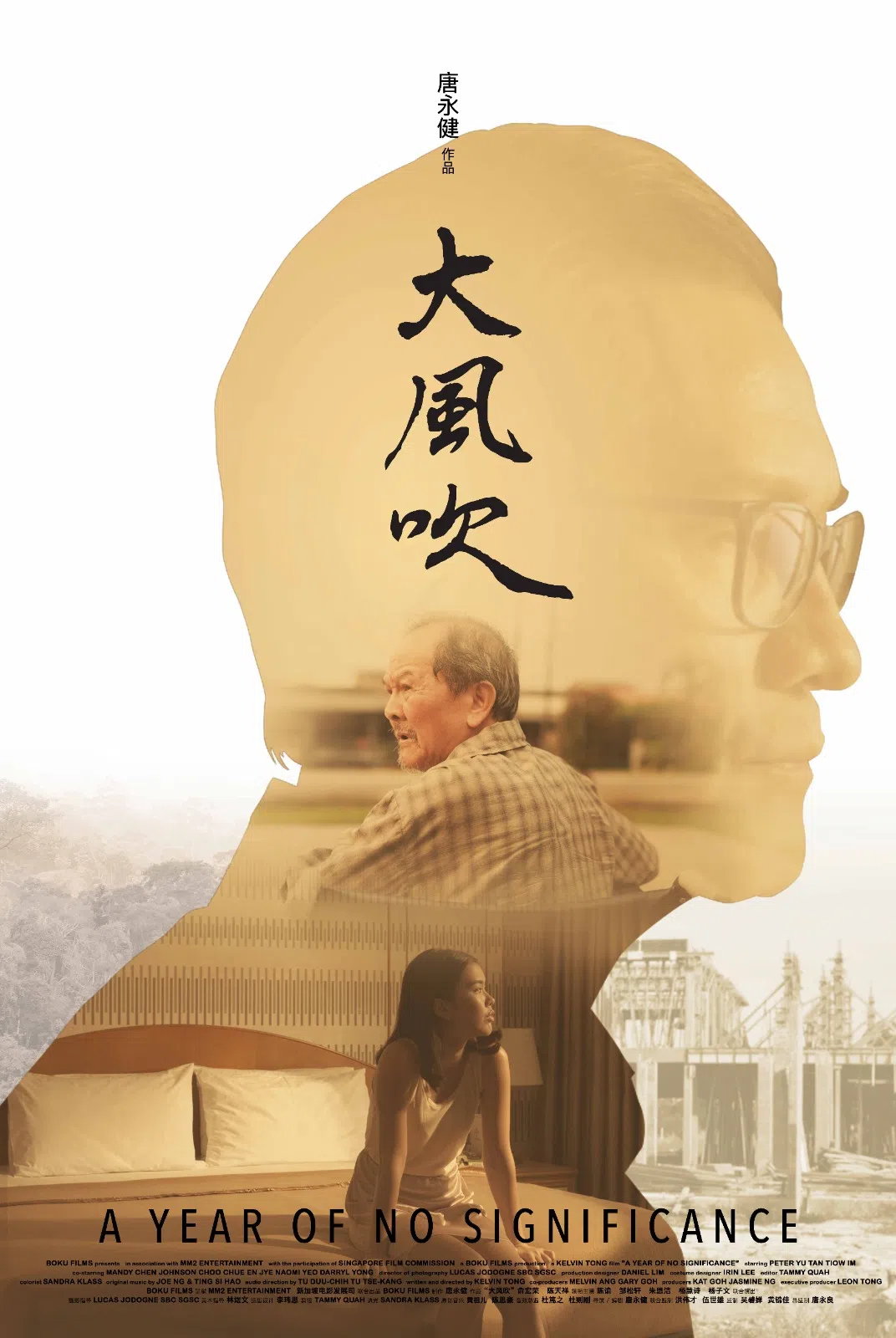

《大风吹》以1979年的新加坡为背景,描述45岁在建筑公司担任制图员的林诚顺(俞宏荣饰)面临的社会巨变 。林诚顺因不谙英语在公司被排挤,回家后也缺乏归属感。妻子无预警离开后,年迈患病的父亲(陈天祥饰)搬到他家同住。多年来父亲宠溺弟弟,林诚顺被逼面对父子的矛盾。当多重身份面对考验时,林诚顺在压抑的平静表象中,只能寻求自己的情绪出口。

唐永健之前受访时曾说,想拍一部以新加坡南洋大学关闭和中文没落为时代背景的电影,是他多年的梦想,在反复设想和推敲剧本多遍以后,《大风吹》终于有机会在第34届新加坡国际电影节与观众见面。唐永健当时受访时坦言,自己本身没经历那段历史,他也舍弃以个人视角诠释这部片子,反而是通过俞宏荣饰演的中年制图员“林诚顺”的眼睛,以旁观者角度,带出这段当年新加坡华校生心中的“疮疤”。

唐永健日前受访时曾透露,自己目前已过50岁,如果现在不拍真的担心当年这批华校生慢慢消失,以后就没机会拍了。他之后受访时表示,自己的岳父岳母并非南大生,而是在中学的时候念读华校,因此导演也跟两老了解当年身为华校生所面对的窘境和点滴,为电影内容注入不少创作灵感,并希望能吸引当年的华校生前去观看。

唐永健再次强调,《大风吹》不是一部专为前南大生拍摄,关于前南大的电影,因为这样的误解会让观众,尤其前南大生观众对这部电影有错误的期望。他澄清说:“这部电影的背景是关于当年的华文教育和华校生,并非专指前南大。”

影片不久前举行了映后交流会,得到不少较年轻观众的反响和提问,唐永健也在现场畅聊拍《大》片的创作经历。另外,剧场工作者、导演和编剧同时也是新加坡文化奖得主的郭庆亮,以及新加坡国立大学中文系助理教授兼本地知名作家曾昭程,也在脸书发表《大风吹》观后感,并给予这部电影好评。

《大风吹》目前只在The Projector上映。