星期二特写:忆当年 一代歌星

8频道 晚上8.30

mewatch同步播出

《星期二特写》新系列《忆当年 一代歌星》共四集,诉说四位本地歌星潘秀琼、秦淮、黄清元和吴刚的故事。

20世纪初兴起的中文唱片业,随着电台广播和电视走入千家万户,开启了影视和流行音乐蓬勃发展的时代。新加坡人除了听港台歌曲,生长于斯的歌手的歌声也吸引了万千知音,是建国一代人的集体回忆。

潘秀琼注重仪态

“低音歌后”潘秀琼不只歌唱得好,指导学生更是认真,除了传授歌艺,也注重他们的仪态形象。

节目第一集介绍在1950年代出道的潘秀琼。她是当时百代唱片签下的唯一新马歌手,一曲《情人的眼泪》唱响东南亚和港台等地。

1980年代本地电视节目制作起飞,潘秀琼在这时候从香港回流新加坡,并在新广(新传媒前身)担任歌唱导师,培育出许多歌手如吴佳明、翁素英和三朵花等。

潘秀琼在担任歌唱导师时,对学生要求颇高,节目中她指导过的学生分享,老师很注重艺人的仪态,例如喝水、吃饭、衣服穿搭,而且不能驼背等,希望学生出门要有艺人的样子,可见她敬业乐业的态度。

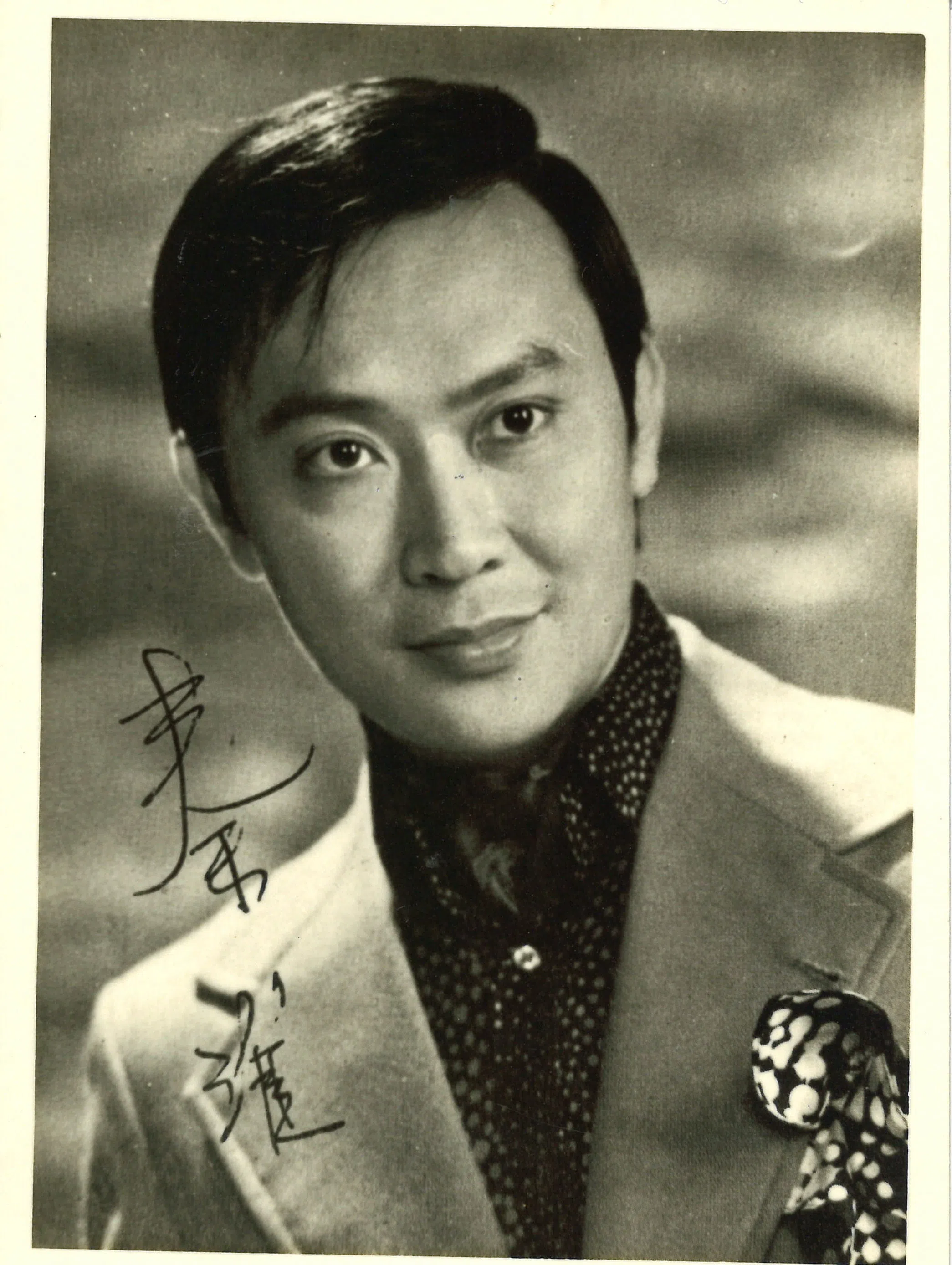

秦淮分享未曝光旧照

第二集聚焦“抒情歌圣”秦淮。1960年代出道的他,以融合文艺与流行的演唱方式在歌坛独树一帜。他成长于1950年代华校浓厚的文艺氛围,中学时期就经常在报纸发表文章。

秦淮师承花腔女高音林丽,学习文艺歌曲演唱,奠定了日后的表演风格。他在1966年发行第一张唱片《再吻我一次》后一炮而红,接着趁胜追击推出的《白云》,更成为他歌唱生涯的代表作。1969年,他前往香港发展,广受当地歌迷喜爱。

1976年,秦淮回返新加坡定居,之后逐渐淡出歌坛,除了偶尔上电视演出或为慈善活动献唱,他将更多心力投注在文字与书画创作,并出版了十多本文学作品。

秦淮在节目中分享多张未曾在媒体上曝光的旧照,如童年和中学时期的照片。新加坡华族文化中心特约顾问苏章恺也提供丰富的旧刊物与文物收藏,让观众从多面向一窥这位资深歌手的经历与歌唱生涯。

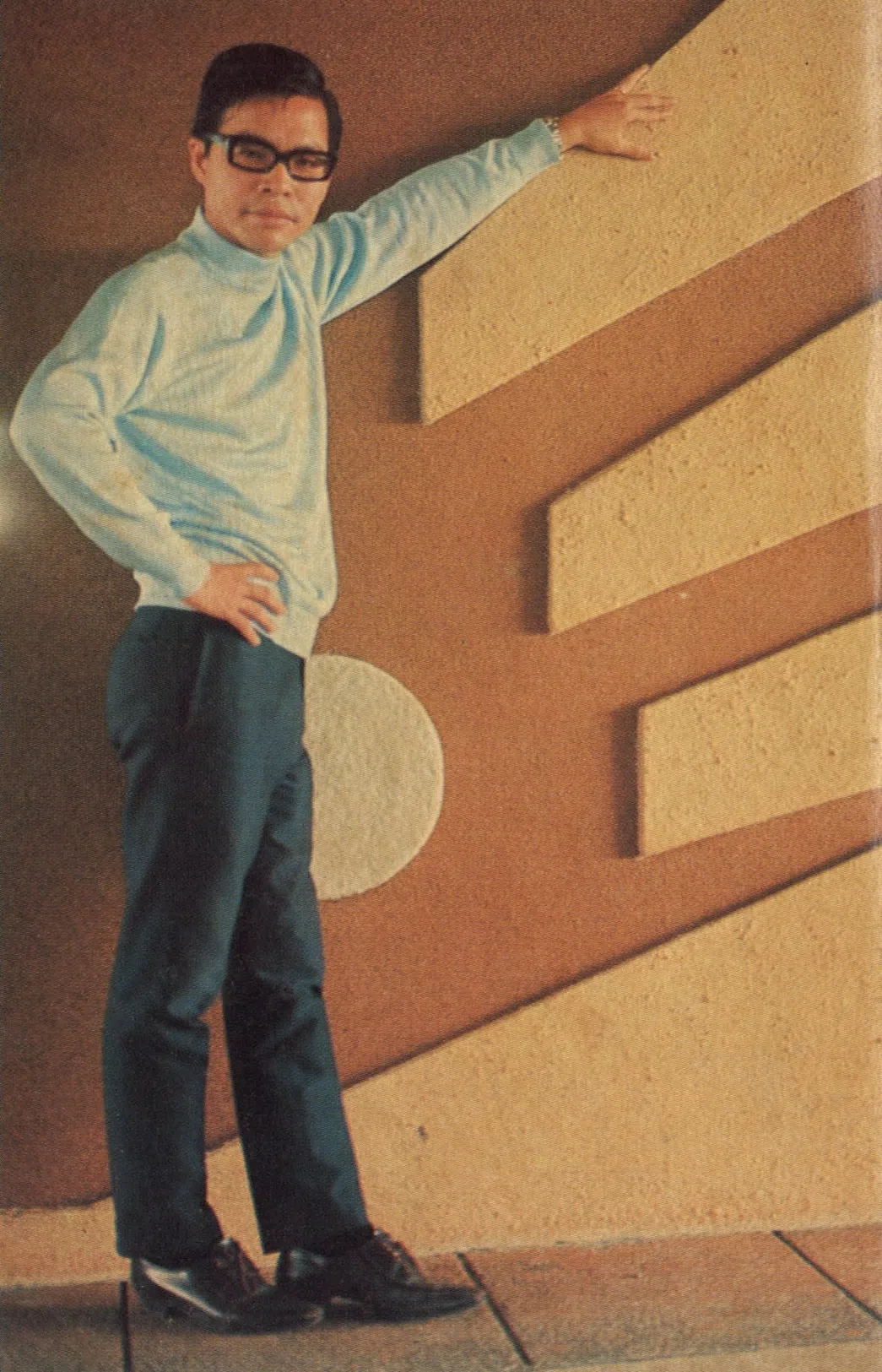

黄清元唱歌时站立不动

第三集介绍的是黄清元,他在1960、70年代以一首《蔓莉》红遍新加坡,东南亚一带的华人区也不乏他的歌迷。但你可知道刚出道时的他,个性较拘谨,与现在截然不同。

1960、70年代新加坡的唱片业刚起步,黄清元是最多产的歌手之一。他独特的哭腔唱法以及戴黑框眼镜、西装笔挺的形象,让歌迷留下深刻的印象。

今年80岁的黄清元依然活跃于歌台,经常在台上和主持人有说有笑。但其实年轻时候的黄清元比较拘谨,唱歌时站立不动,有时和司仪谈话还会脸红。但如今他已经能敞开胸怀,在台上和司仪自在地互动。

吴刚事业巅峰期负笈英国

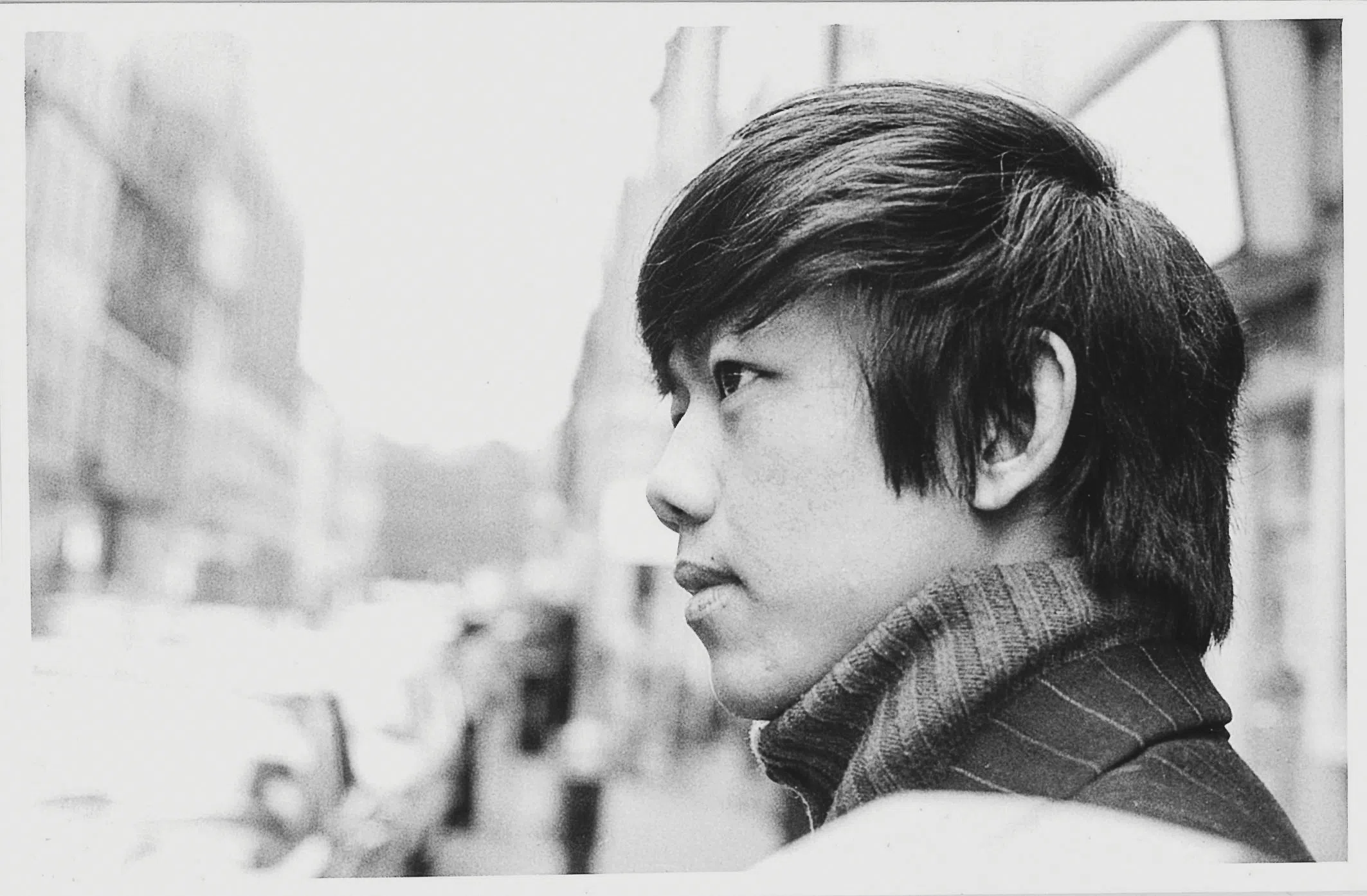

享有“学生歌王”美誉的吴刚,在1970年代是本地名气响当当的歌星,成名曲《天边一颗星》和代表作《水长流》唱得街知巷闻,但他却选择在事业巅峰时期负笈英国,追求设计师的理想。

观众可以在第四集节目中看到吴刚的生长环境和成长故事。他和太太夏蕙、三个儿女和孙儿一起上节目,分享许多他珍藏的照片,也谈及和太太如何结缘,进而发展成歌坛的夫妻档。他的三个儿女又如何看待整天在耳边缭绕的“老歌”?

这集节目也访问了知名音乐人李伟菘、唱片业前辈王思璧,和前吉隆坡歌厅经理梁田,谈谈他们眼中的吴刚。