隔壁的房间 The Room Next Door(M18) 娱乐性★★★/艺术性★★★☆

故事:

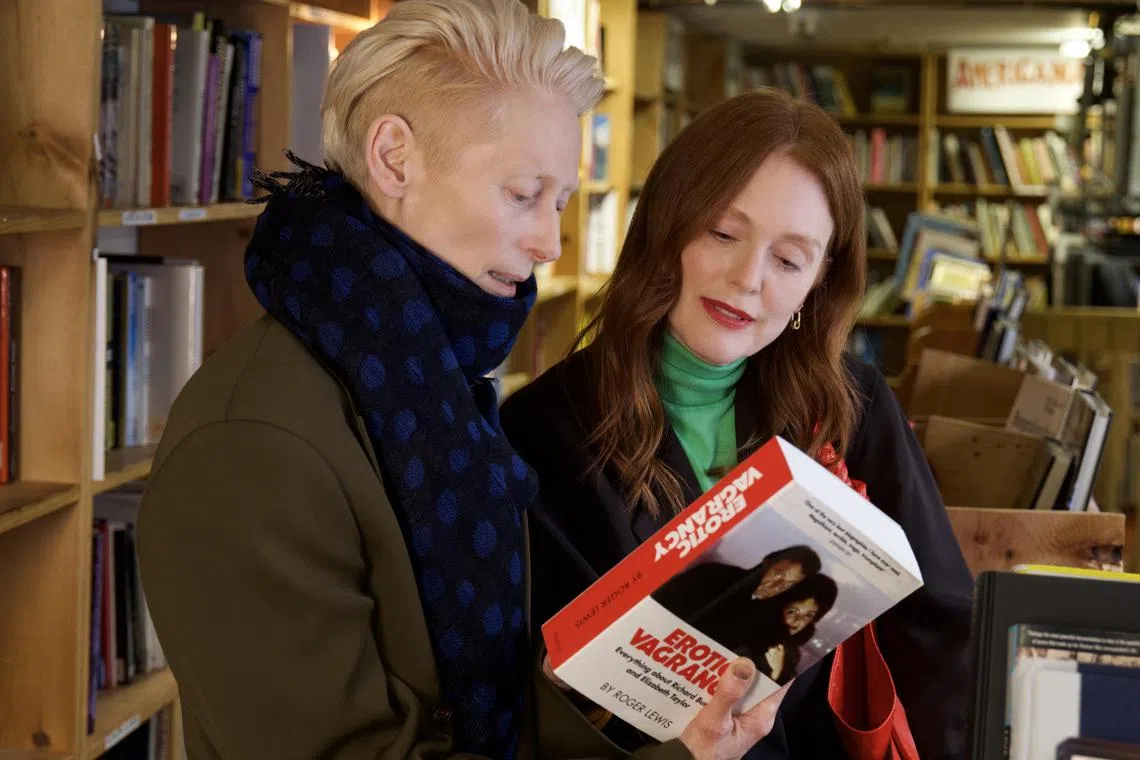

畅销作家英格丽德(Julianne Moore朱丽恩摩亚饰)在宣传讨论死亡恐惧的新书时,得知失联的好友玛莎(Tilda Swinton迪蒂诗韵顿饰)罹癌,前去探望而重启这段友情。玛莎是单亲妈妈,因为战地记者的工作而与女儿关系疏离,她在治疗无效后决心自行安乐死,并对英格丽德提出不情之请。

影评:

不是雷也没剧透,玛莎请求英格丽德在她自行安乐死的时候,在隔壁房间隔空相伴,让她知道自己不是一个人。不禁胡思乱想:假如我是英格丽德,我有胆点头吗?谁是我生命中的英格丽德,我又会是谁的英格丽德?

渴望实在的陪伴

故事涉及具争议性的安乐死课题,但这并非电影的重点。陪伴才是。人都渴望陪伴,而所谓陪伴,很多时候无需言语点缀,只要有个人,实实在在地相伴左右。在某程度上,电影是在歌颂女性坚固的友谊。

家人是天注定的陪伴,偏偏玛莎与女儿关系破裂。配偶是自己选择的伴侣,结婚誓约说好“无论疾病或健康都愿意爱她、安慰她、尊敬她和保护她。”玛莎却未婚先孕,孤单一人。

唯一能陪伴玛莎的,是她年轻岁月的故知。因为久别重逢,关系熟悉又陌生,所以玛莎才开得了口,向英格丽德提出令人左右为难的请求。想想你内心深处最私人的想法有多难对最亲密的家人启齿,就大概能体会玛莎的心理了。

电影余韵悠长

电影改编自美国作家Sigrid Nunez(西格丽德努涅斯)的“What Are You Going Through”(《告诉我,你受了什么苦》),由75岁西班牙名导Pedro Almodóvar(佩德罗阿尔摩多华)执导,他擅长探讨复杂的情感关系、性别认同,以及社会和家庭议题。此片在2024年于威尼斯影展首映时,获观众起立鼓掌18分钟,同时获颁最高荣誉的金狮奖。

玛莎求死,看似冰冷无情的决定,与英格丽德惧怕死亡却陪伴好友,给予她最后温暖的选择,形成强烈对比。如此极端的冲突,却拍得意外地冷静平淡。片中不见大起大落的情绪,更没有催泪的戏码,戏剧张力仍扎实饱满。

这是导演50年电影生涯中的第23部长片,也是第一部英语电影。故事环绕两名女主角赤裸裸的谈话展开,但少了西班牙语高昂的抑扬顿挫,单刀直入的英语对白稍显僵硬且没有感情。部分情节通过闪回手法叙事,不禁让人感觉剧情工具化,也产生断片感。

好在有两名实力派演员的传神演出,她们精准且细腻的表情与情感管理撑起电影也抓住视线。我在观影时的情绪起伏不大,但电影余韵悠长,踏出影院后复杂思绪回荡于心。

五颜六色冲淡死亡阴霾

不得不提导演标志性的色彩风格和视觉审美,我特别对作为故事后半部主要场景的度假屋,以及屋内的H字头奢华品牌餐具情有独钟。不是我重点误,而是注意到电影在美学与细节上的无懈可击,以及通过这两个元素说故事的艺术手法。

明明是刻画生离死别的电影,但内容不算黑暗也不太沉重。故事虽然笼罩死亡的阴霾,但电影的色彩却十分绚丽夺目,符合此片对于死亡的正向笔触。导演要我们“戴着有色眼镜”看生死,在这部电影里,死亡不是令人沮丧的黑色,因为活着的日子曾经充满鲜艳亮丽的五颜六色。

对于每个人必然经历的死亡,电影没有拉高姿态说教,告诉你该怎么面对、怎么生活。不过,故事透过玛莎的人生经历,以及她在战地采访的所见所闻,轻轻地讽刺世界上一些偏见的荒谬。英语对白,附英文字幕。