秘密会议

Conclave (M18)

娱乐性★★★★/艺术性★★

故事:

教宗突然离世,教廷陷入群龙无首的危机,罗马教廷枢机团团长劳伦斯(Ralph Fiennes罗夫芬尼斯饰)肩负召开教宗选举的重大责任,主持选出新一任教宗的秘密会议。世界各地主教候选人纷纷赶到梵蒂冈,为权力和荣耀,展开一场尔虞我诈的教宗名衔争夺战。神圣与人性两极交战下,层层揭露撼动信仰的黑暗秘密,结局大反转,到底是荣耀归于上帝还是人性操控一切?

影评:

除了“虚荣”之外,“权力”便是魔鬼最爱的试炼物,屡试不爽。像片中一主教说:“有理智的人都不想当教宗,危险的是……那些一心想当教宗的人。”

“没有质疑何来信仰”“神职人员只是执行‘完美’,而非完美”“宗教最可怕的是确定性,确定性是平等和包容的宿敌”。电影可谓金句连连。

改编自英国小说家Robert Harris(罗伯特哈里斯)的同名作品,《秘》由执导《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)的德国导演Edward Berger(爱德华贝尔格)执导。

又称“红衣主教”(Cardinal)的天主教枢机主教因是教宗钦点的,也有“教会亲王”的称号,片中一次选教宗的闭门投票会议,像极了宫斗剧。而且一些地方天主教机制基本上等同政府部门,宗教和政治是同一结构枢纽,教宗选战多少也像一场政党选战。

神职人员的自我审视

电影除了带出权力的斗争还有信仰的挑战——神职人员侍奉神还是教会?神职人员可不可以/应该不应该怀疑信仰/神?

可能我心眼不够单纯,从劳伦斯“不得不”担任秘密会议执行官那刻起,我是不信任他的。因为他有权力挖掘其他主教的黑历史,一边在“查案”,亦能够以“挑选人格优越教宗”之名,站在道德高位,服务自己的私欲。他有太多“利害关系”。

很多电影镜头,从劳伦斯后脑勺视角切入,带出他内心潜意识,和人心的盲点,正如我们往往忽略也看不到自己潜藏那面。像诚实的主教贝里尼(Bellini)直面质问劳伦斯,你扪心自问,你确定没有贪图教宗宝座的野心吗?

于是,我们从劳伦斯在闭关房间内反复自省和自我质问中,看到一个神职人员对自我人格的审视,和对神忠诚度的一再确定。因为,真正的宗教不是死的教条,是在时刻无尽的天人交战中成就。现实生活中一些宗教不就因为各自坚持自己是“绝对的真理”,而导致战火冲突不断吗?

影片踩线但不逾矩

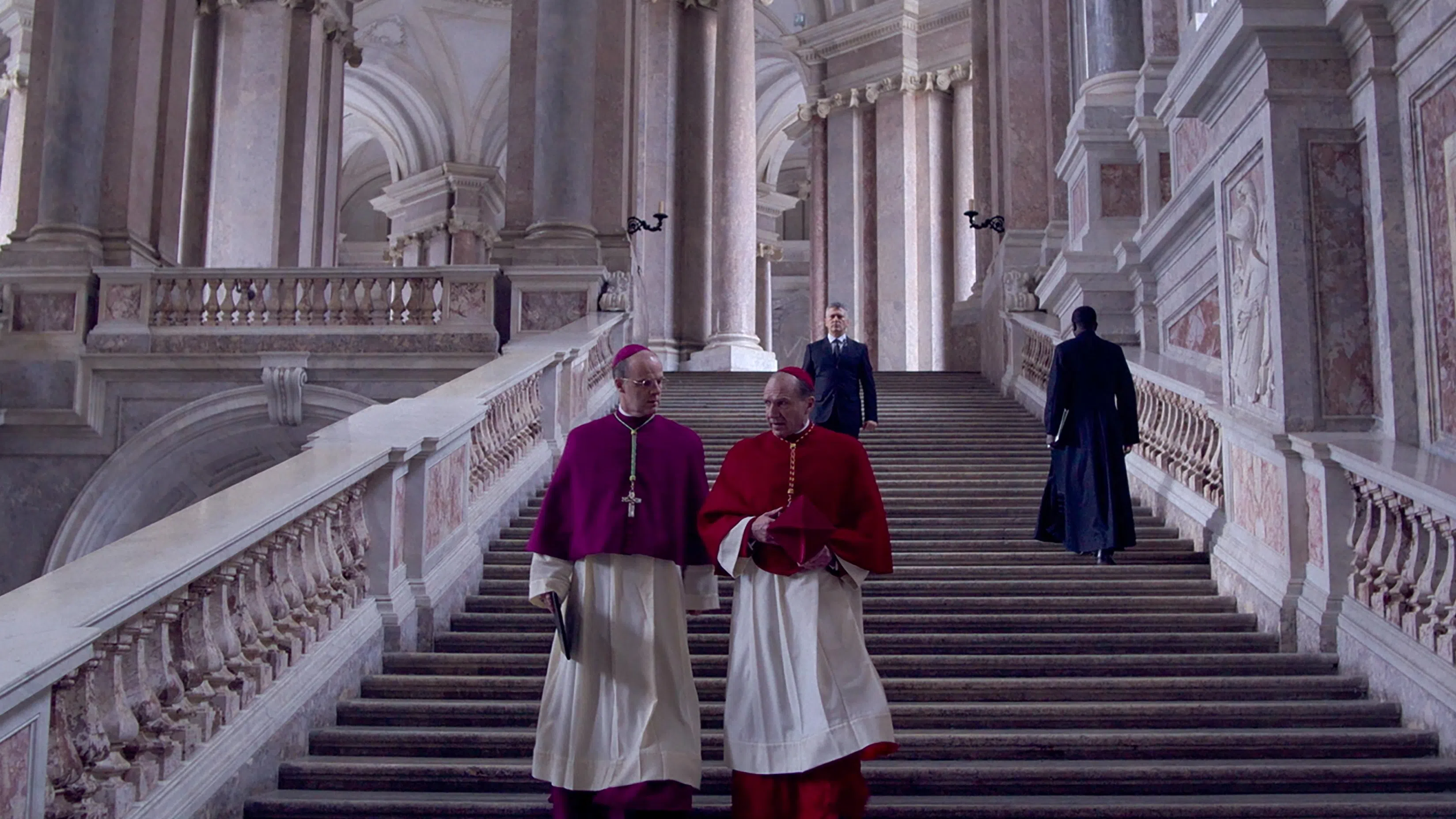

法国著名摄影师Stephane Fontaine镜头下的画面极优美,每帧定格都充满色彩的撞击,艳红的主教袍象征权力欲望,蓝色的排椅则像静谧的海,主教们则徜徉在权力斗争的海中浮沉。

影片成功营造悬疑气氛,镜头运用也很有电影感与寓意,剑拔弩张的大提琴奏乐,还有劳伦斯频频大口喘息心跳,都为电影的郁闷压迫氛围加分。

导演功力厚实取巧,因题材敏感不好搞,处理不当随时背负“诋毁宗教打入十八层地狱”的罪名,其实本片宗教意味其实并不像想象中那样浓厚,没有掩盖掉娱乐性。观众即使不太了解天主教会,亦能享受观影。

《秘》做到踩线但不逾矩,质疑又不得罪,分寸拿捏得宜,让观众可以思考宗教信仰最本质之余,最后又为电影抹上救世正能量一笔。只是片中贩卖的“觉醒文化”(woke culture)意味稍重,如果可以不那么摇旗说教,再收敛些,会更优。但我也理解,主创团队需要这一味以吸引新一代观众的意图。

尽管那么小心翼翼,但还是免不了犯怒。美国洛杉矶大主教区的《天使报》就表达了对电影的不满:“问题不在于它对天主教会充满偏见,问题是它实在太糟糕了……在关键时刻(戏中一位枢机主教Benitez)发表的演讲充满了陈词滥调,简直像是由ChatGPT写的。”另一些较为开明的教徒则赞扬了电影拍得出色。

《秘密会议》也译为《教宗选战》,其实教宗仍在世,教会内外已经有人猜测谁将是下任教宗,选战之火从未熄灭。正如这部电影推出,也必定引起波澜式的讨论,而这也巧妙呼应影片中关键词,必然先有“质疑”,“信仰”才有存在必要。英语对白,附英文字幕。