台湾老太太端详着眼前小她十来岁的女子,脑海里努力翻阅着那本墨迹渐干的记忆笔记本,冷不防杀出一句:“你是siapa(马来语,意指谁)?”女人报出父亲大名,老太太说:“噢!在高雄。”又听说她的来历,回答:“哦!你是在camp里面出生的。”

纪录片《由岛至岛》捕捉老太太跟故人之女重逢,和她对二战集中营经历的口述,语言转码无虞,以台湾(腔)华语和台语为基底,混入南洋华人口音,和有澳大利亚口音的英文单词;但最吸睛的是这句“你是siapa?”原来她本是印度尼西亚台湾侨民,日军南侵前夕被殖民地政府当成“敌国人民”押解到澳大利亚集中营,战后“回归”从未踏足的台湾。

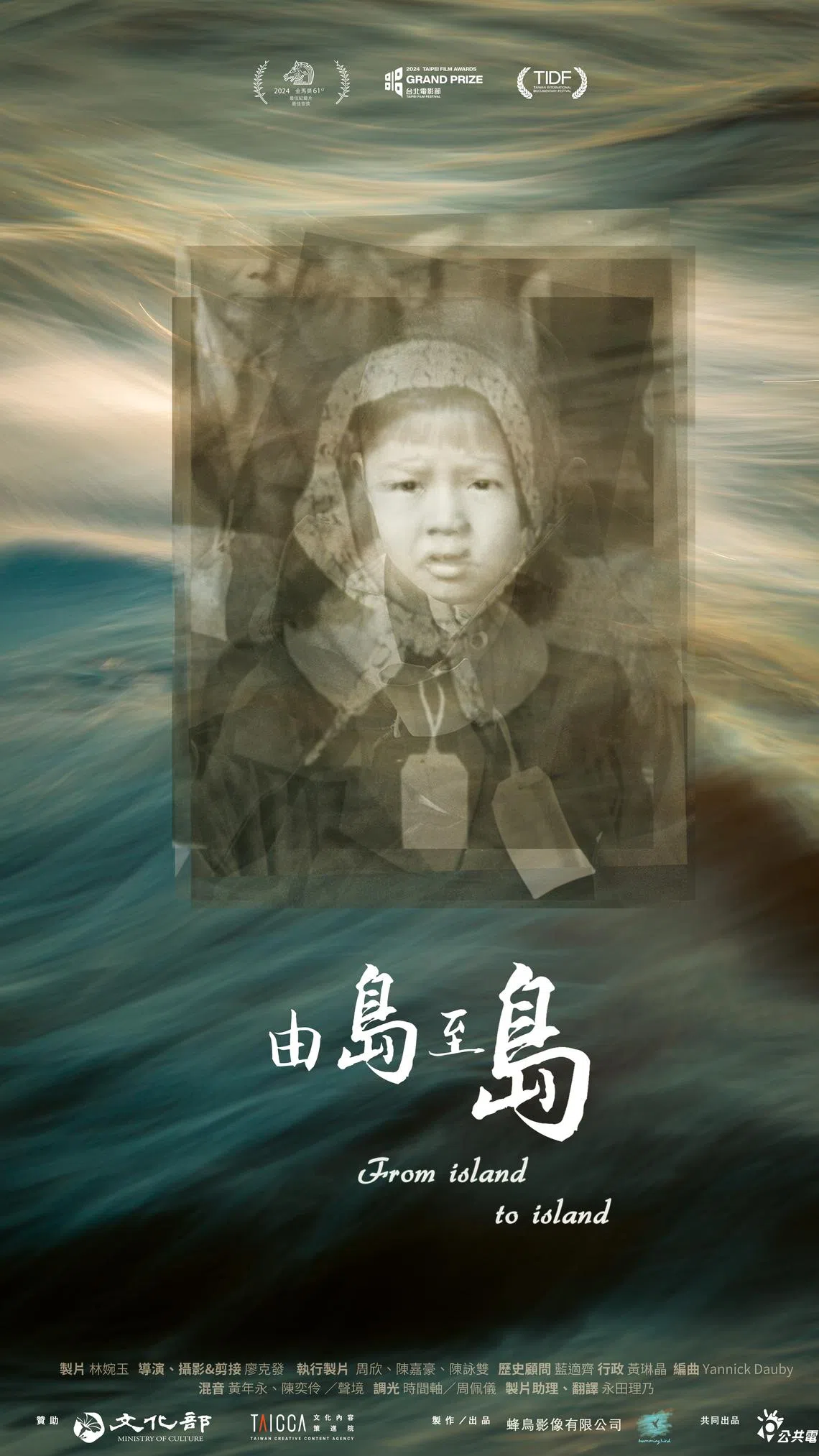

全片是繁复的跳岛拼图

在太平洋战争、殖民迁徙与身份断裂的历史中,人如其语,漂泊于多个语境之间,更漂泊于家国、记忆与归属之间的诸岛。“你是siapa?”不是一句日常发问;承载的是一个饱经战火、语音漂泊的灵魂,对历史的追问——你是哪里人?你被谁定义?你为何会流落于此?

全片是一组繁复的跳岛拼图,从台湾出发,绵延新马、香港、澳大利亚和日本本土。导演不循时间线或地理位置,不断切换叙述角度,揭露国家与地区叙事下,被轧断或错接的命运线。画面流过一件件军民遗物:骨灰盒,烧焦的眼镜,破损的钱包,压扁的行军罐头……旁白问:“是什么让他们变成沉默的空盒子?”镜头无言,每一帧却承载与草木同朽的人伦悲剧。

日军暴行罄竹难书,各地军民的苦难也千百种。但导演廖克发深知若“口述轰炸”易导致“悲愤疲劳”。他以克制的形式和节奏,在真实与诗意之间精巧调度。有时是一声虫鸣接续一段断裂的证词,有时是定格电影《桂河大桥》(The Bridge of River Kwai,也称《血溅桂河桥》)镜头里的“格子状工人”,对照开赴死亡铁路而不复返的18万2000人,以一个模糊身影代表全体的沉默……都是凛冽的影音修辞。

不同族群的战争叙事

出生于马来西亚的廖导让我们看见不同族群的战争叙事。他探访一座马来社群的历史展馆,展出的多是马来籍日军的史料,对华人苦绝口不提。导演不带情绪地问:“马来西亚的不同族群,是否记得的是不同的战争?”这不是挑动族群情绪,而是检视战争中被拉扯、被操纵的政治裂缝与记忆失衡。

但当年的马来人绝对“有辜”吗?有这么一段:马来语旁白,第一人称讲述马来青年被招募参军,照片被送往东京,由日本女学生“选情郎”。紧接东京街头女中学生游行的画面,日语旁白诵出16岁少女写给远方士兵的“情书”:“不要害怕为国捐躯,战斗到底,我在东京等你。”画面再切入台湾女学生缝制慰问袋(说是东京“女友”送给马来军人的)的老照片,台语歌声:“这句我君的,一条千人做;你妻亲手做,寄去战地。”这是跨海各族青年命运的链接;三种语言在这段历史回廊中无缝交错,如同一场被战争机器剪接的多声部轮唱。

在新加坡“留魂碑”(日本人墓地公园)前,导演念出日军战犯临刑前的遗书,思念亲人,哀戚却无悔意。唯一一封提到华人的信写道:“如果我的死能减少他们对日本的仇恨,我将高兴。”导演点出这些遗书的常见“关键词”是“命运”和“天皇”;可一切归于命运、天皇,自己就免责?“没有任何一名被屠杀的人,有机会留下一封信。”

人类共感的道德叩问

镜头随后转向广岛,一名年轻人说,她是神风特攻队教官的曾孙女,也有先人死于原爆。她纠结于加害者与受害者后代的双重身份……她是“siapa”?这一刻,影片升华为人类共感的道德叩问——在记恨和怜悯之外,我们学会了解读和共情人性的多面吗?

片末以恐龙骨作结的隐喻,更是导演冷静的诗意提醒:一块小小的恐龙骨,要理解它的意义,必须复原整只恐龙。就像战争中那些沉默者(包括之后联结的慰安妇)的苦难,要真正被理解,必须重构整个被掩盖的系统——政治、资本、医生、军队、档案与国家机器。

《由岛至岛》超越了揭露伤痕,也非替谁洗白。它卸下国家叙事和历史教科书的标签,将“各路人马”(包括日本人)还原为——人。它让你重新听见每个个体在风暴中的呼吸和心跳。相比政治、史家之言,当事人和后人个体的迷惘与痛苦,才最能唤起观众的思考。这正是导演要的纪录片力量:不是结论,而是穿透。

《由岛至岛》将在第13届新加坡华语电影节放映,详情可上网scff.sg查阅。