“冷战结束时,全球大国达成共识,认为减少核武,将能造福世界。那个时代已经结束了。”

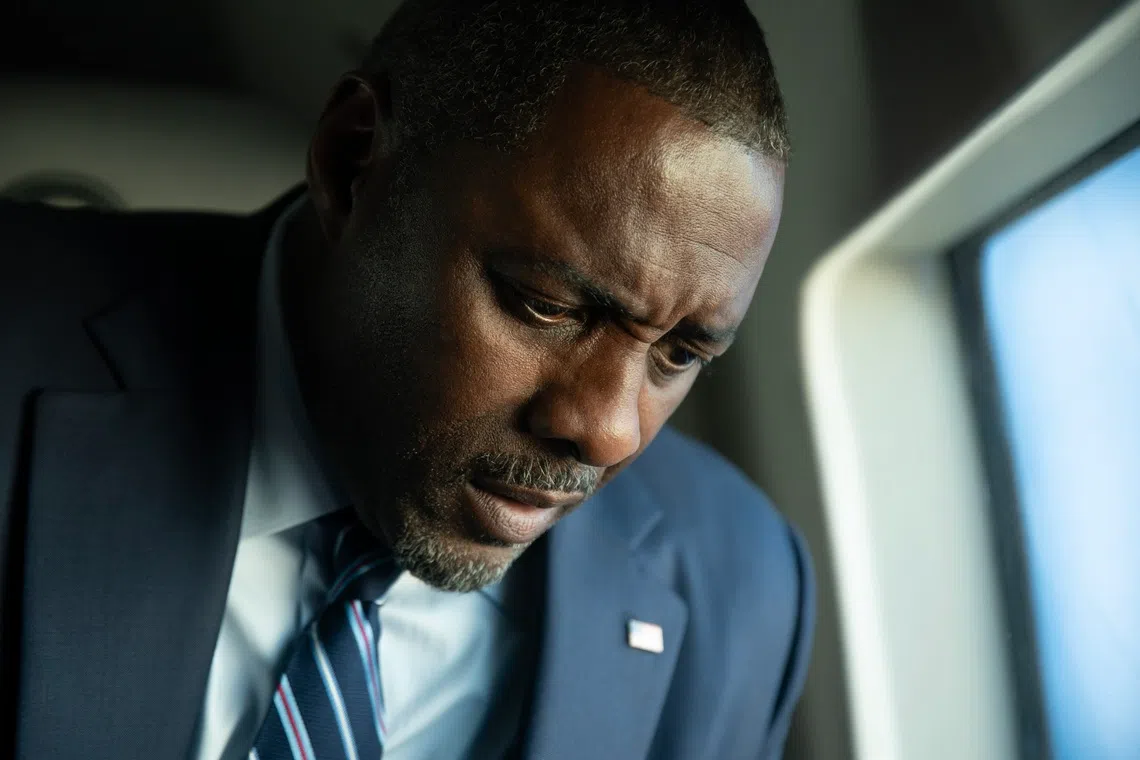

入围2025年威尼斯电影节主竞赛单元的《炸裂白宫》(A House of Dynamite)以一个宏大的前提开场,引申出对于全球局势的探讨。电影聚焦美国政府高层如何处理一场突如其来的导弹危机,从总统到幕僚们再到不同机构的运作,向观众展现恐惧如何蔓延。它没有爆炸的大场面,取而代之的是无止境的决策会议。面对未知的威胁,恐惧在决策者之间蔓延。

在Netflix上线的《炸裂白宫》是一部政治惊悚片,它从不同的视角切入去看人们对于恐惧的反应。无意爬梳、处理全球政治局势,或做一个正儿八经的政治评论,但向观众展现“时间的政治”与“政治的时间”。

时间的政治

电影是时间的魔法,这一切归功于电影作为叙述媒介的特性。观众可以在短短两小时内看完一个人的十年,也能在30分钟内看着一个人静静地走30分钟的路。在电影里,时间能被拉长或缩短,也能与现实同步。而现实世界中的19分钟,在本片里不断延绵,空洞且同质化的时间被心理时间填补。

本片的结构大致上可分为三个部分。第一个部分聚焦于导弹即将轰炸芝加哥前的19分钟,各个单位之间通过线上会议不断商讨对策,观众看到的是政府在面对袭击时应对的实际流程;第二部分聚焦于同样的时间节点,但是从在第一部分没露面的总统视角展开,看到的是决策者在作出决策时的心理挣扎与思考;第三部分则是开放式的结局,没有人知道最后导弹是否摧毁了芝加哥。换言之,第一部分所展现的是真实的时间,第二部分则展现了时间的主观性。

第一部分里的真实时间不断地被延长,实际时长已经超过19分钟。它先是从多线开始,描绘了不同部门的角色刚踏出家门的情况。当事件发生后,不同人物的故事线开始被打乱,按照剧情需要裁剪每个角色的反应与视角,让观众慢慢忽略现实时间,从而进入一个被建构出来的电影时间。第一部分精彩之处在于这些不断分叉的时间,除了让观众得以一窥决策者们神秘的机密世界(姑且不论真实性),也很好地营造了恐惧蔓延的氛围。手持镜头的运用更是为恐惧氛围增添了更丰富的肌理。

“时间变成人的时间,取决于时间通过叙述形式表达的程度,而叙述在成为时间存在的一个条件时,它才具有完整的意义。”(保罗利科Paul Ricoeur《时间与叙述》)

本片的真实感建构在时间的基础上,不断延绵和延宕的叙事和时间让空洞的时间得以被填充,让冷漠的政治程序被具象化为可以被感知的人类时间。

政治的时间

电影在第二部分尝试更深入地挖掘对未知的恐惧,却暴露出了政治的时间的空洞性,与第一部分重叠的叙事显得冗长。观众从总统视角,看到决策者在同一段时间、同一场危机里摇摆不定,让电影多了一些“人味”。但是这一结构设计并没有为本片带来更丰富的层次,反而显得停滞、拖沓。

“大家都在建造一栋装满炸药的房子,制造炸弹、制定计划,墙壁随时爆炸。”总统对他的幕僚说。居住在这栋装满炸药房子的,除了里面的角色,还有活在现实世界中的我们。本片最政治的地方在于对现实的还原,从而完成政治表述。但是这样的表述依然停留在格言式的立场表达:去核武、停止战争等的口号呼之欲出,但却未能更深入地讨论这些立场。换言之,导演的焦虑仅仅被转译为情绪的表述,而非深层的探讨,因此显得有些苍白无力。

回到电影开场所抛出来的前提:如果世界还没消除核武器,战争将永无停息的一天。导演通过建构恐惧将人撕碎的过程让观众明白这一观点,却忽略了政治现实的复杂性。本片通过结构与形式探索了“时间的政治”,但在对于“政治的时间”的讨论则一言难尽。在这个时代,反抗的姿态与形式是否比思考来得重要?看完电影后,我关上电脑,沉沉睡去。