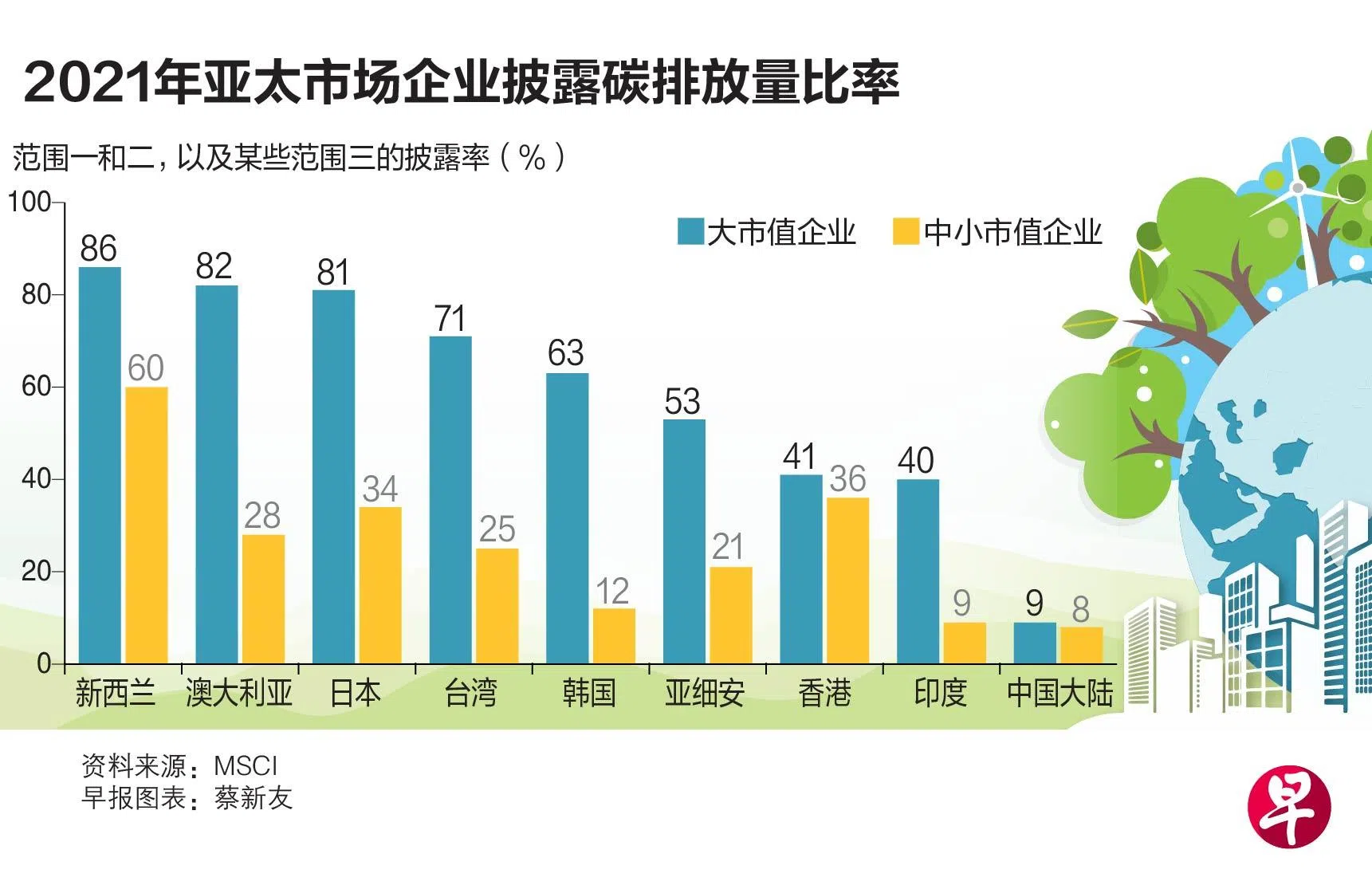

监测价值链排放披露和目标进展是脱碳战略的核心要素。尽管亚太区政府加快确定脱碳途径和加大监管力度,亚太区企业的气候透明度和责任制取得的进度并不一致,小型和中型公司都落后大企业。

根据MSCI在5月底发布的“亚太区气候行动进展报告”,在MSCI亚太可投资市场指数(MSCI AC Asia Pacific Investable Market Index,简称IMI)涵盖的企业,有超过一半的企业进行温室气体排放范围一和范围二的披露。

不过在范围三披露方面,中国、印度和韩国的企业只有少过25%的企业会这么做。反观,超过40%的新西兰、日本和澳大利亚企业会披露相关排放。这显示各国的披露进度不一样。

MSCI亚太可投资市场指数涵盖的公司,位于亚太13个国家与地区,包括日本、中国大陆、台湾、香港、印度、澳洲、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾和新西兰。

范围一指的是企业拥有或控制的排放源所产生的直接排放,如公司车队、制造过程中的碳排放。范围二包括企业外购能源产生的间接排放量如电力和制冷。范围三包含企业价值链中产生的所有其他间接排放,如运输产品和处理废弃物。

亚太区是去年全球经济增长的主要贡献者,但其代价是温室气体的高排放量,去年亚太区所排放的温室气体占全球排放量的40%。

在亚太区国家中,新西兰和日本是范围三披露的早期采纳者。根据截至2021年最新和最一致的数据,71%的新西兰企业和44%的日本企业做出披露,亚细安国家则只有31%的企业这么做。

就新加坡而言,我国监管机构采取分阶段实施法,根据国际可持续发展准则理事会(ISSB)的建议,对范围三排放提供临时减免。马来西亚和澳洲则先对大型企业实施要求,然后再扩展到小型企业。范围三的披露差异可能源于这些不同的监管期望、利益相关者的压力和支持程度。

亚太企业价值链排放量 范围三占七成

报告估计,范围三排放量平均占亚太市场企业价值链排放量的七成,凸显了披露范围三排放的重要性。

报告也观察到,亚太区中小企业的信息披露率低于大型公司。在所有的市场中,除了香港和中国大陆,不同规模企业之间的差距超过25%,最大的落差出现在澳洲和韩国,中小企业和大企业之间的差距超过50%。

另一方面,为了减低气候变化影响和转型到低碳经济的商业风险,有越来越多的亚太区企业制定气候目标,但实现这些目标的可能性各不相同。

报告发现,与排放量披露一样,中小市值企业与大市值公司相比,目标可信度的评估较低。然而,大多数的大市值企业也无法获得完全可信目标的评估,只有日本、台湾、澳洲和印度有超过5%的大市值企业的减排目标是完全可信的。

随着监管的发展,投资者的参与也可能推动不同市场和规模企业加强排放信息披露的质量和全面性。这可以为投资者提供更多关于公司关键转型风险和机遇的信息。