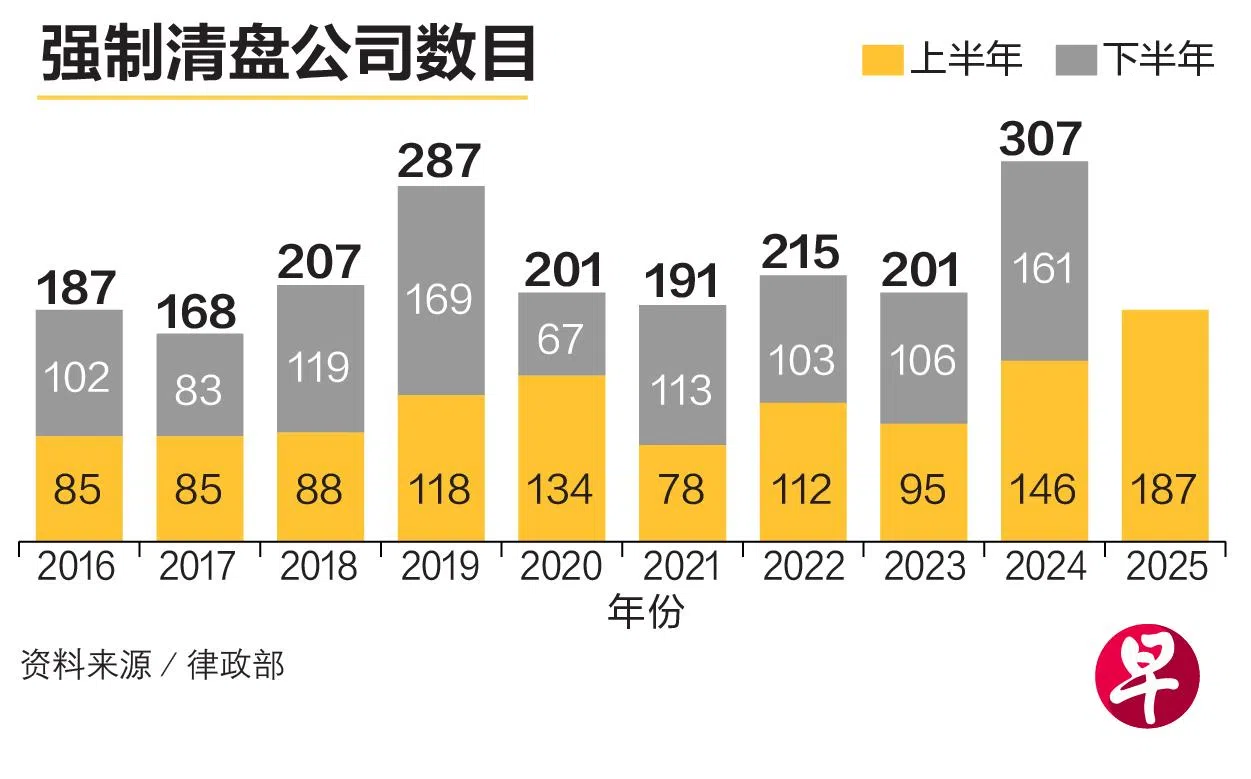

本地被强制清盘的公司数量继去年创下全年新高后,今年上半年再次刷新半年期纪录,达到187家,显著高于去年下半年的161家。

鉴于去年以来政治与经济局势持续充满挑战,经济前景仍不明朗,受访专家预期,今年全年被强制清盘的公司数目可能再创新高。

根据律政部产业处理局(Insolvency Office)的数据,去年强制清盘的公司数量达到307家,创下自2006年以来(即19年来)最高纪录。进入2025年,每月被强制清盘的公司数量依然居高不下,上半年便达到187家,比以往任何一个半年期的数量都高,且也比2015年以前任何一年的全年数目都高。

只要公司无法偿还到期债务,便可被视为资不抵债,债权人因而有权向法院申请强制清盘。这个强制清盘的统计数据,并不包括自愿清盘的公司。

德勤新加坡(Deloitte Singapore)企业转型与重组服务合伙人陈伟章在接受《联合早报》访问时指出,从债权人追债未果,到向法院申请清盘,再到公司最终被清盘,整个过程通常至少需时八到九个月。因此,2025年上半年被强制清盘的公司,很可能是早在2023年经济疲弱时期受创,且一直未能恢复的企业。

被强制清盘公司多为中小企

据陈伟章观察,被强制清盘公司似乎多数是中小企业。

富睿玛泽新加坡(Forvis Mazars)财务服务咨询(重组和破产)合伙人陈慧贤受访时也说,被强制清盘的公司多数是中小企业。预计强制清盘公司数目很可能会继续上升。不过,她认为,强制清盘公司的增加,目前看来只是正常商业周期的一部分。

陈伟章则预计,今年下半年被强制清盘的公司数目,与上半年相似。这意味今年被强制清盘公司的数目可能进一步增加并创新高。

这是因为新加坡经济在2025年预计将面临增长放缓的局面。随着美国对全球其他地区征收关税的政策逐步落实,在美国有业务的新加坡企业将面对新一轮的不确定因素。即使是美国市场占比极少的新加坡企业,也可能受到波及,因为它们将面临来自那些正将产品与服务转移出美国市场的海外竞争对手的挑战。

部分行业更易遭遇强制清盘

有些行业似乎更容易出现公司被强制清盘。

陈慧贤预计,一些行业资不抵债的公司数目将增加,例如餐饮业和建筑业,因为不利的经济因素和成本压力尚未消散。

她说:“餐饮业较容易出现被强制清盘的情况,因为餐饮业多为现金交易,信用期限很短,对成本变动非常敏感,尤其是在新加坡高昂的租金和人力成本环境下。话虽如此,当一家餐厅倒闭时,总会有另一家餐厅取而代之。”

至于建筑业,陈伟章说:“尽管建筑业整体有所增长,但我们仍看到一些建筑相关公司资不抵债。根据我们的观察,许多建筑公司仍在努力应对冠病疫情前得标项目所带来的挑战。”这包括项目延误导致的违约金,以及疫情过后劳动力和建筑材料成本大涨的问题。

他也观察到,越来越多的科技起步公司因难以筹集新资本而面对资不抵债。起步公司通常难以盈利,尤其是科技起步公司,因为它们的首要任务是争取市场采用率和市场份额,但又面对着高昂的资本开销。因此,这些起步公司必须不断筹集资金才能维持增长。

此外,机构投资者的风险偏好与预期也在发生变化。他们如今更关注企业的可持续性和盈利能力,而不仅仅是市场采用率的增长。再加上高利率环境的影响,近年来起步公司的融资环境愈发严峻。由于许多企业仍然未实现盈利,一旦无法获得新一轮资金支持,运营状况就会迅速恶化。

被强制清盘的常见原因,首推现金流问题。陈慧贤说:“这些现金流问题通常是更深层次运营挑战的征兆,例如商业模式缺陷、失去重要客户、库存管理不善,或未能适应市场变化等。这些问题会随着时间的推移而改变吗?不会,故事始终如旧。”

陈伟章也指出,现金流不足以偿债往往是企业清盘的一个关键原因。2022年至2024年间,利率持续攀升,直到2025年才开始回落。加上2023年底疫情相关援助措施取消,以及那一年经济疲软,企业在履行对债权人和贷款机构的义务方面面对困难,尤其是融资选择较为有限的中小企业。