在国际学生群体不断扩大的推动下,本地共享居住(co-living)领域发展迅速,自2022年以来的累计投资额突破14亿元。

仲量联行(JLL)星期三(9月17日)发布的最新报告揭示,本地共享居住领域展现惊人韧性,在整体市场趋于常态化的背景下,共居空间整体仍保持着85%至95%的高入住率。

共享居住是当前颇受年轻人欢迎的居住概念,让个人住户在享有私人空间的同时,也与其他住户分享生活空间和资源如厨房和客厅等,通过分享促进社交互动、经济实惠和可持续性。

根据报告,本地共享居住领域持续扩张,从2023至2025年间的房间库存增长约17%。其中,贤能集团旗下共居品牌合乐屋(Coliwoo)、雅诗阁旗下共居酒店品牌的lyf,以及The Assembly Place、Habyt和Cove,是本地共居领域的五大主要运营商。

截至2025年第二季,这五大运营商拥有约1万多个房间,所占市场份额共65.3%。较2023年的65%略有上升,彰显市场成熟度。这也因而吸引更多寻求稳定回报的共享居住空间投资者。

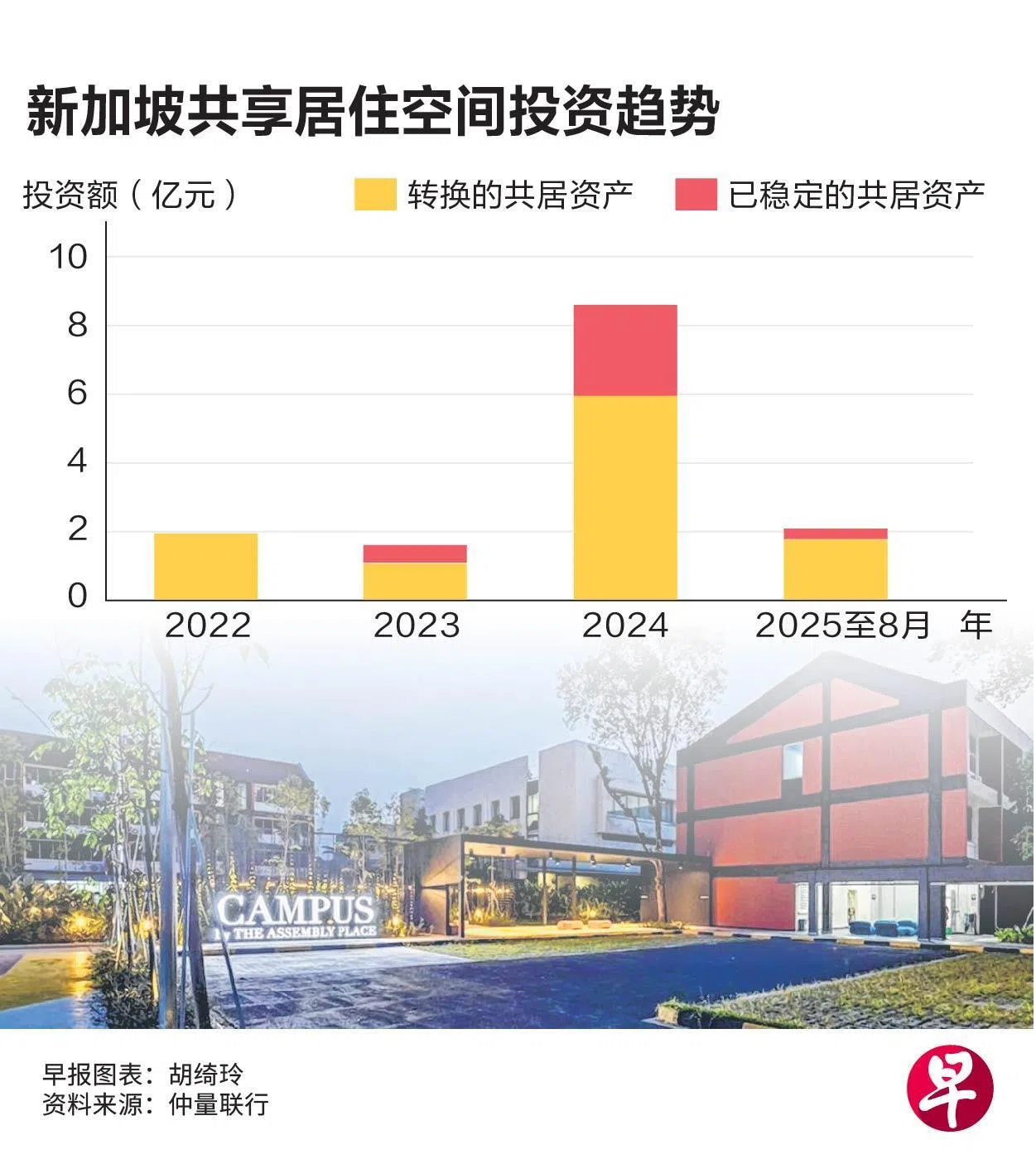

仲量联行整理的数据显示,2022年和2023年的本地共居领域投资额各为2亿元左右,但去年投资额却大增至8亿元,而今年截至8月的投资额则约2亿元。

总的来说,从2022年迄今,本地共居领域投资额超过14亿元,显示投资者对这领域的投资兴趣高涨。

国际学生占共居空间住户约25%至40%

谈及共居领域的迅速发展,报告表示,这主要是得益于新加坡不断扩大的国际学生群体,特别是中国国际学生。目前,国际学生占共居空间住户的很大比率,约25%至40%,且比率还在不断增长。这些国际学生人口增长,推动了共居空间的住宿需求。

另一方面,政府也支持共居概念,让共居空间运营商把一些国有房地产转变为共居空间,这包括位于亨德申路的原达善小学校舍 Commune@Henderson、,以及直落古楼的Campus by The Assembly Place等。

报告说,投资者主要投资的是转换为共居用途的资产,包括收购或租下整栋建筑。例如Cove买下集售私宅项目碧龙园(The Bayron),雅诗阁和凯德保健房地产基金(CapitaLand Wellness Fund)收购酒店Hotel G,它们都把这些房地产项目改建成共居空间,从而提高运营效率。部分投资者则投资已投入运营、租金表现稳定的共居资产。

仲量联行私宅市场研究部主管(新加坡)谢岫君表示,共享居住领域展现出韧性,现已成为住宅项目的结构性组成部分。

她说:“运营商在应对运营成本上升等挑战的同时,正针对国际学生、医护人员等特定群体量身定制产品。这将催生出更加多元化、差异化的市场生态系统。”

展望未来,尽管共居领域仍面对运营成本上升和房地产供应有限等挑战,仲量联行认为,随着年轻一代和流动性高专业人士对购房态度转变,扩大了共居市场机会。预料在有利长期需求,以及共居空间的运营韧性和收入稳定等优势下,共居领域预料会继续吸引投资者,促使更多成熟运营商投入这领域。