去年圣诞前夕,新邮政爆出高管渎职丑闻。今年2月,本地最大发展商城市发展陷入“夺权门”,许多争议至今尚未澄清。近期,大型农业集团丰益国际被指在印度尼西亚向法官行贿600亿印尼盾(约470万新元),价值近9亿元保证金面临充公。

与一系列企业丑闻和管治事件形成对比的是,本地围绕董事培训、治理准则与独立监督的治理组织正日益增多。有受访专家认为,这有助于提升整体治理水准,但也可能带来混淆和重叠。

今年8月,新加坡国立大学商学院投资者保护研究所所长麦润田教授宣布,推动成立一个新治理机构,专门面向企业董事、有志成为董事及治理专业人士。城市发展前董事、经济发展局前主席杨烈国也参与其中。

麦润田接受《联合早报》访问时说:“一个健全的公司治理生态系统,应该允许替代机构的发展,尤其是在某些领域存在缺口,或现有机构未能有效履职的时候。”

法定机构肩负治理责任 私人机构近年来增多

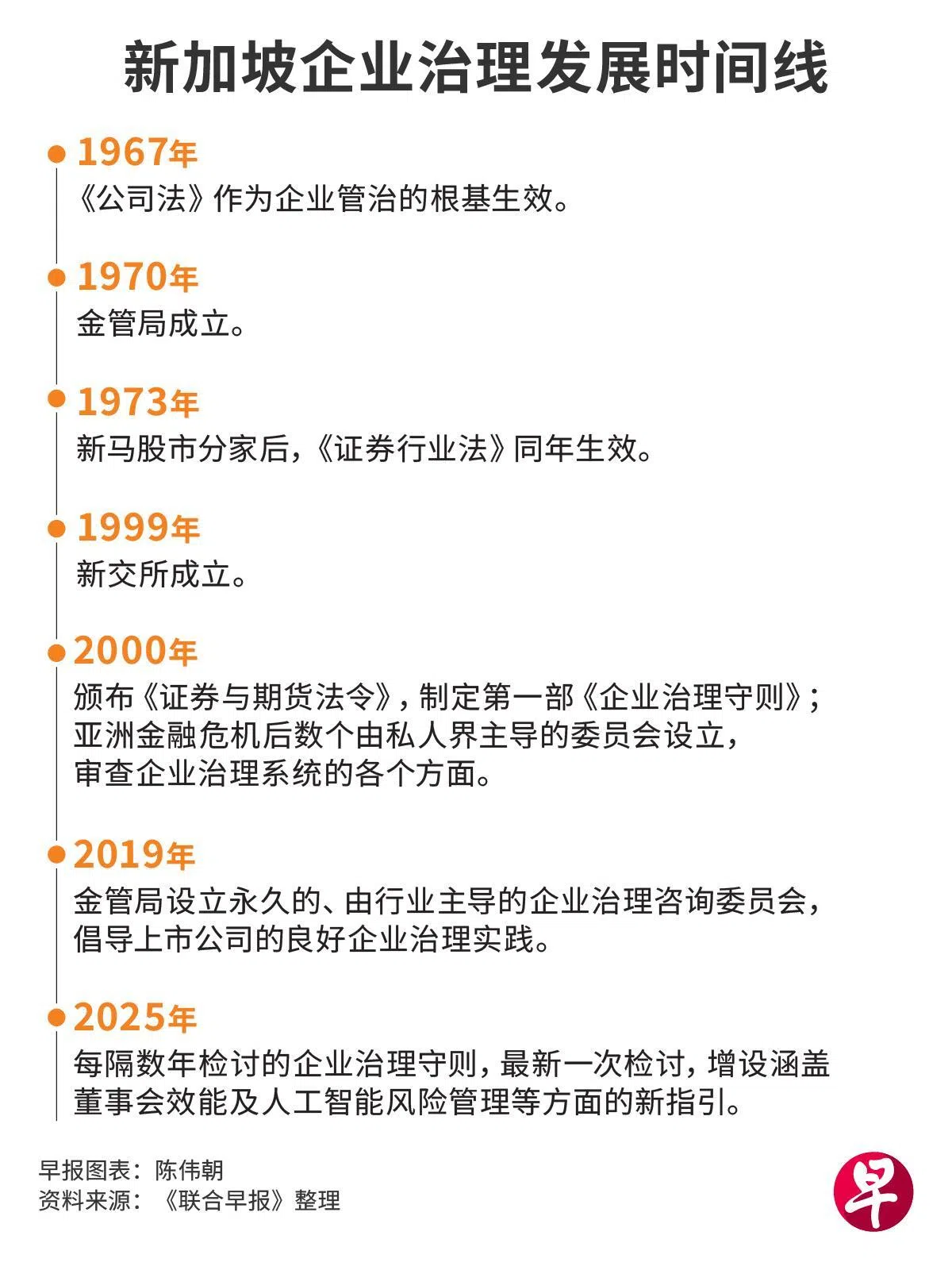

在我国,企业治理监管责任由会计与企业管制局(ACRA)与新加坡金融管理局等法定机构肩负。这包括确保《公司法》和《证券与期货法令》等法律的有效实施。与部分设有独立证监会的地区不同,在本地,新加坡交易所同时担任上市规则监管者的角色。

本地也有多个公共部门、私人和学术界发起的企业治理机构,包括董事会多元化理事会(Council for Board Diversity)、企业治理咨询委员会、新加坡董事协会(SID),以及新加坡证券投资者协会(SIAS)等。

这些机构各司其职,如企业治理咨询委员会具有半监管职能,负责检讨守则、向监管机构提供建议,而多元化理事会专注于提升董事会的多元性,证投会则代表投资者发声。

麦润田说,他设立的新机构以提升治理水平为宗旨,因此设有更严格的入会条件。此外,机构不会以扩大会员人数、获取会费或培训收入为目标,也不会举办奖项或纯社交活动,所有活动都包含实质学习内容。

“我们也会在发生城市发展内斗这类重大公司治理事件时,无所畏惧、毫无偏袒地表明立场。”

据了解,这个机构将于2026年初正式启动,首批董事来自亚细安三个国家。

麦润田去年也与志同道合人士创立了独立分析机构明鉴企业分析(Corporate Monitor),聚焦于撰写上市公司报告并提出询问。

“明鉴企业分析,以及筹备中的新组织,正是为了提供另一种观点。新组织将成为一个服务新加坡与区域董事及治理专业人士的替代平台。”

培训认证计划繁多 信息不对称或带来混淆

随着机构增多,部分观察者注意到,不同机构传递的信息或许给企业带来混淆。

SGListCos成立于2022年,是一个由多家主板和凯利板挂牌公司组成的协会,探讨包括领导力、环境、社会和治理(ESG)生态、企业准入和投资者关系在内的课题。

SGListCos临时主席周士达受访时说,他不认为企业治理领域存在“竞争”。但新加坡市场规模有限,“有不同机构提供培训、学习与发展的替代方案,并非坏事,但若数量过多,可能造成混淆”。周士达也是新交所前执行副总裁兼全球业务发起和拓展部主管。

许多机构提供课程和认证项目。例如,董事协会去年推出一项董事认证计划,提供正式培训和专业考试等。协会首席执行官郭俊豪接受《联合早报》访问时说,5000多名会员中,目前每三人就有一人是受认证董事。

郭俊豪指出,董事面临的最大挑战之一,是当今世界前所未有的变化速度。地缘政治、网络韧性、人工智能(AI)的责任与治理,以及气候披露等新课题层出不穷。

周士达指出,业界对企业治理更关注具有积极作用。“拥有良好的公司治理标准,可改善新加坡的整体企业和投资者环境。”

他也说,企业治理界许多准则与指南带有解释空间,这正是它们的价值所在。“随着市场发展,商业环境变化,投资者预期变化,必须有一些务实的空间。如果市场达至‘水至清则无鱼’的境界,这是更好的情况吗?”

新加坡治理改革为渐进式 市场或对机构形成选择机制

郭俊豪指出,新加坡推行治理改革通常是渐进式的,不会给董事带来突然压力。他也说,董事协会一贯秉持中立立场,不把其他组织视为竞争者,而是思考如何合作,共同提升生态水平。

对于一些新机构的成立,周士达认为,如果治理界有能互补的选择,对企业和董事都有益。“但我们也看到,最近一些设立替代组织的尝试,被一些人以较负面的方式描述。这并不健康。”

他也认为,针对治理课题的争论不应陷入“我对你错”的二元情况。“有些人持有非常强硬的学术观点,这无所谓好坏。有些人则持有更务实的实践观点,也须要采纳。这不是在评判对错,只是视角不同。”

麦润田说:“我们会吸引那些认为现有机构服务不佳的成员。随着时间推移,在加入何种机构方面,可能会形成自我选择。”

他也指出,新机构不以增加成员和收入为动力,成员数量不会像董事协会那样多。“但我们预计也会有优秀的本区域成员。此外,即使他们是获认证的董事,也未必符合我们的标准。”