为协助受关税冲击企业而推出的企业应变计划,在一个月内收到100多份询问,以及数份正式申请。

多家获计划预先认可并提供关税相关咨询服务的业者表示,接到不少企业询问,企业普遍关心供应链重组、关税成本缓冲及自由贸易协定运用等问题,显示本地企业正积极评估全球贸易局势下的经营风险。但也有企业不清楚计划内容,误以为可以直接抵消更高的关税成本。

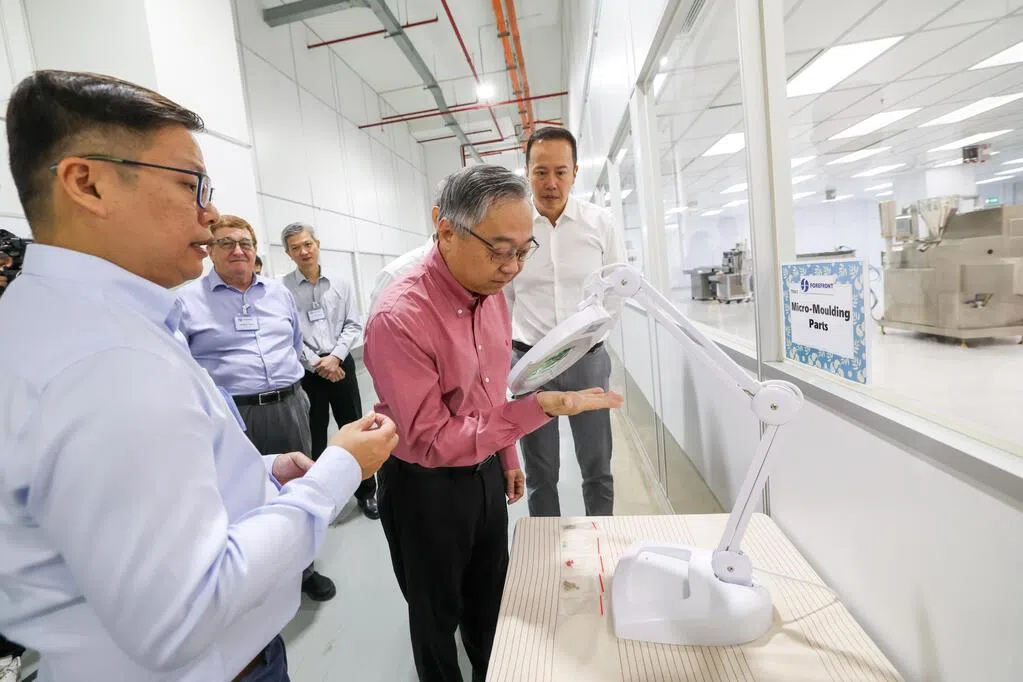

副总理兼贸工部长颜金勇领导的新加坡经济韧性小组,7月宣布设立企业应变计划(Business Adaptation Grant),由新加坡企业发展局于10月7日正式推行,协助企业调整业务与强化供应链韧性。

企发局发言人告诉《联合早报》,接获来自制造、食品饮料与贸易等行业的企业询问。“我们已收到数份申请,并接获超过百宗查询。预料随着企业准备好所需文件,并与预先认可的服务供应商接洽,申请数量将持续增加。”

发言人指出,一些企业因从受关税影响国家进口原材料或零部件而面对更高成本,也有企业正着手多元化供应链,这通常涉及额外设立、认证或调整成本。“企业也希望了解计划如何协助应对潜在成本增加,包括产品涨价、供应链中断或合作伙伴成本转嫁等问题。”

企业应变计划为本地中小企业提供最高50%、非中小企业最高30%的咨询费用支持,每家公司最高可获10万元,用于聘请第三方顾问,协助评估供应链、贸易合规及自由贸易协定的运用等事项。

计划预先认可服务商之一安永-博智隆(EY-Parthenon)的业务合伙人王俊杰接受《联合早报》访问时指出,近期咨询者中,以直接或间接出口至美国的企业最为突出。“这些企业希望了解美国关税对行业增长的影响,也关心自身暴露在关税下的财务影响。”

他补充,企业寻求短期与长期应对方案,包括降低税务负担、优化供应链与检视业务策略以实现市场多元化。

企业对计划理解存偏差

咨询公司BDO执行董事吕炳翔博士受访时透露,过去一个月收到约20家公司询问,但不少企业对计划仍存在误解,例如有几家公司询问:“这能否用来抵消关税?”

他说,这并非计划初衷,计划目的在于帮助企业调整并优化当前的供应链问题,不仅针对关税,也着眼于未来发展。

吕炳翔观察到,一些公司借这机会,将业务视野拓展到美国市场以外,包括欧洲、南美及亚洲其他地区。“这是一记很好的警钟,提醒他们不能只依赖美国市场。”

他透露,已有四五家公司在筹备申请,当中有一家生物医药公司原本以美国为市场,目前探讨发展北亚市场。

德勤(Deloitte)新加坡及东南亚全球贸易咨询领导合伙人王明耀说,计划宣布以来反应“相当积极”,收到多家企业询问,目前正与几家商讨自贸协定、贸易合规与供应链调整方案。

他说:“大多数企业都面对新关税造成的更高成本,尤其是在受更高税率或贸易措施影响的司法管辖区设厂的企业。企业希望了解可在短中期采取的减税策略,也在探索长期供应链重组的可能性。”

企业关注的重点包括产品如何取得较低税率资格、如何利用不同市场的自贸协定节省关税,以及理解相关规则和程序。

律师事务所:供应链重组、合同风险与贸易合规咨询需求上升

达信律师事务所(Taxise Asia)创始合伙人林有义透露,企业主要希望了解如何扩展业务、优化供应链。

他指出,虽然中美在10月下旬釜山会议后达成协议,关税局势暂时趋稳,但其他国家仍在与美国进行谈判,尤其是印度。“我们提醒企业必须把地缘政治纳入供应链评估。关税水平仍高,而不同国家之间的税率差异显著,企业必须重新检视供应链是否已优化。”

林有义建议,企业可考虑的策略包括估值技术、改变产品原产地以取得较低税率、重新分类以避免特定贸易措施,以及与政府协商降低税率。他强调,没有“一刀切”方案,每家企业必须按产品、厂区布局、贸易合规能力,以及资源制定策略。

立杰律师事务所(Rajah and Tann LLP)接获来自本地及海外企业的咨询。该所竞争与贸易业务主管卡拉(Kala Anandarajah)指出,许多中小企业仍在摸索应对方案,有不少询问涉及是否需要重组供应链、如何叠加使用不同自贸协定以降低关税,以及是否应审查现有合约以避免潜在风险或违约问题。

她也协助企业评估出口管制、制裁、原产地证明合规及自愿披露等事项。“随着企业努力应对全球贸易挑战,这类工作量显著增加。这个计划对企业而言是及时的支持。