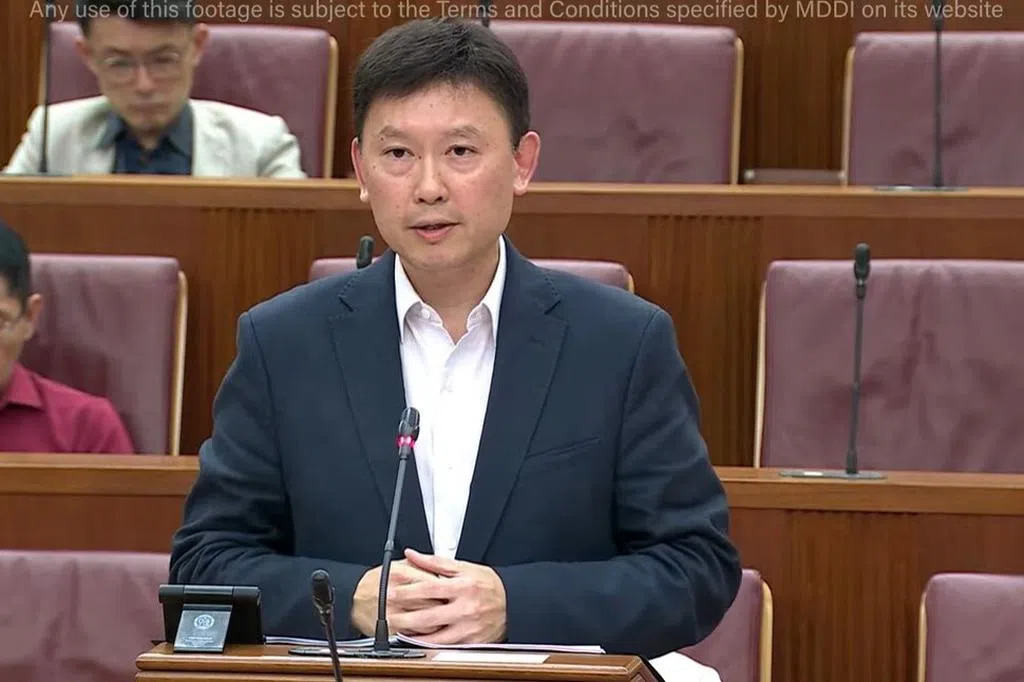

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉本月14日在国会发表声明,宣布叫停德国企业安联收购英康保险至少51%股份的交易,理由是既有交易结构与条款,不符合公众利益。政府显然也觉得监管有不足之处,因此也同时提出紧急法案,修正现有的保险法令。

保险修正法案已于前天三读通过。这一小范围的修正,只针对具有合作社性质的保险公司,新增条文将允许主管新加坡金融管理局的部长,考虑合作社法令监管部长的意见。这样一来,主管金管局的部长若为了符合或保障公众利益,可拒绝批准此类交易的申请。修正前的保险法令没有这样的规定。

由于金管局还没有批准安联收购英康股份的申请,因此,当局能通过紧急修法赋予部长新的权限。有关交易虽然被叫停,但当局并没有完全关闭英康保险寻求与其他公司合作的大门。安联也表示有意提出新的方案。不过,想在并购后削减资本的打算已成泡影,因为这是当局叫停交易的关键所在。

安联计划收购英康一事曾于今年8月间在国会提出辩论,当时人们所得到的印象是交易已成定局,虽然交易还没被批准。因此,唐振辉的部长声明可以说像颗震撼弹,其中揭露的关键信息也很令人惊讶和诧异。原来当局是在8月的国会辩论过后,才知悉相关交易中包含英康将在完成交易后三年内,实行所谓资本优化计划,英康将把18亿5000万元退回给股东。对安联而言,这显然是一笔很划算的交易,因为收购英康估计要花22亿元,但一旦成交,就能收回大笔资金。

根据合作社法令规定,合作社一旦停止运作,在清还所有负债后,会员只能拿回原先的股本和尚待支付的花红,这方面也设有顶限。剩余资金则必须转交给合作社清算账户。政府当初批准英康企业化,并豁免这一要求,让职总英康可将20亿元盈余资金,保留给企业化的英康保险,以保障它继续履行社会使命。

近20亿元的减资计划,因此是个重大的改变。若是英康认为被收购后资金已有保障,道义上应该是把合作社时期累积的20亿元盈余,归还到合作社清算账户才对;计划把钱分发给合并后的新公司股东,违背原初要继续社会使命的承诺。因为,减资计划或符合商业逻辑而得到金管局批准,但此前英康要求保留20亿元盈余,使用的却是公益逻辑。为什么会出现这样的转折?英康管理层和所属控股公司职总创优,须做出清楚的说明。

虽然英康保险信誓旦旦,安联收购计划不会影响其初心和社会使命,但社会观感并非如此。人们普遍担心的是一旦安联成为多数股东,口头上的保障将失去法律约束力。如今减资计划曝光,就更令人担心。问题是,为什么这一重要信息完全没有适当披露?作为职总创优主要股东的职总中央委员会,宣称事前不知情,是否存在尽职调查方面的疏漏?

总理公署高级政务部长及职总副秘书长陈国明的解释是,作为一家未上市的公共机构,英康保险必须遵守法律责任,不能透露涉及安联未来计划的商业敏感信息。然而,连大股东职总也被蒙在鼓里,确实让外人感到不解。毕竟20亿元不是小数目,英康也不是一般的保险公司,并没有在企业化后和职总脱离关系。这是否说明,职总和职总创优的内部监管和沟通,存在必须及时改善优化之处?

另一个须要澄清的关键点,是减资的18亿5000万元,到底如何分配?英康有义务具体说明。

安联收购英康股份的计划被及时喊停,显示政府要确保英康能继续履行社会责任的初衷。这应该归功于金管局及时和文化、社区及青年部沟通,否则事情在收购完成后才曝光,必将引发更大的社会反弹。当事方必须尽快交代详情,为民众和保户释疑解惑,避免社会舆论以讹传讹,导致更不利的影响。