1980年代,新加坡年轻学子受到台湾校园民歌的启发,开始自创华语歌曲。他们创作的歌曲被称为“新谣”。

“年少时候,谁没有愁,无意之中你将心愿透露……”你听过这首新谣歌曲《细水长流》吗?

新谣是新加坡的“特产”,指的是新加坡年轻人作词作曲、演唱的华语歌曲。新谣创作起步于1970年代末,在1980年代达到顶峰,1990年代逐渐沉寂。它是本地华语乐坛的重要章节,培养了不少优秀的本地华语音乐工作者。

新谣怎样兴起?

1970年代中期,台湾校园民歌崛起盛行,影响了当时本地许多年轻学子。相比港台流行歌曲,台湾校园民歌的歌词和旋律,更贴近本地年轻人的生活与心境。

慢慢地,本地学生受到启发,也萌生想创作、想唱出自己心情的念头。他们于是付诸行动,加上报章、电台和电视台的大力推动,本地多所学府纷纷创立新谣小组,华语歌曲创作蔚然成风。

1980年代的电台节目《歌韵新声》,给许多年轻新谣创作者提供了发表作品的平台。多个新谣小组如水草三重唱(许寰梁/许环良、许南盛、黄元成)、地下铁(巫启贤、刘瑞政、陈佳明等人)、和风(颜黎明等人)、青青草(黎沸挥等人)及梁文福,他们的创作和歌声就是通过《歌韵新声》首次介绍给公众。

这些早期的新谣歌手,后来都成为新谣运动的主要参与者。

新谣清新脱俗

新谣的创作者大多是初级学院或大专学生,他们常常在校内现场表演。早期的新谣作品旋律清新素雅,配乐简单,主要以吉他及钢琴伴奏,一些可能加入小提琴、口琴等乐器。

由于创作者都是年轻人,大多的新谣歌词充满了青春气息,与成长、校园、友情、亲情、爱情等主题有关,引起众多学子的共鸣。

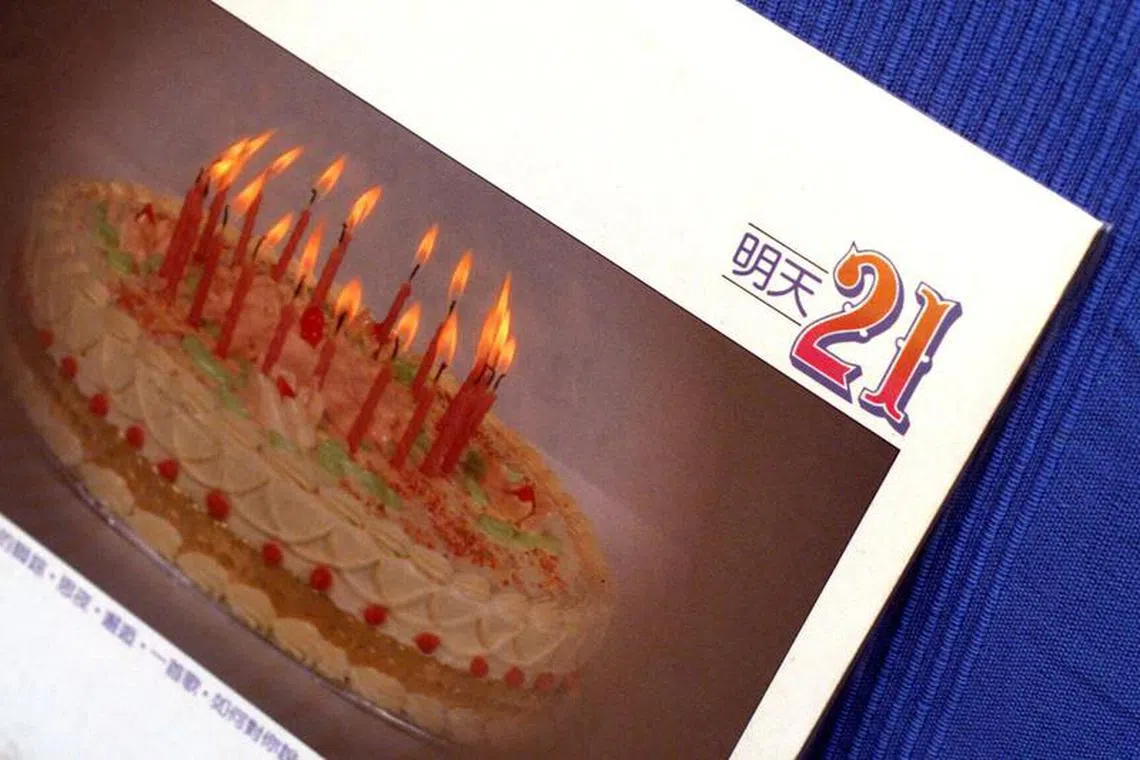

随着学生毕业走出校门,新谣的发表空间也开始扩大,从校园走入了民众的生活里。第一张新谣合辑《明天21》在1984年5月出版,销量非常亮眼,卖出超过一万个卡带(cassette tape),其中不少歌曲更登上电台的畅销排行榜。

这时,新谣发展达到了鼎盛时期。一年一度的新谣节从1985年开始举办,直到1990年落幕,一共办了六届。除了电台广播,新谣小组成员也报名参加《斗歌竞艺》电视歌唱比赛,或参与本地华语电视剧的歌曲制作。比如《小人物的心声》《我的生活在这里》都是非常出名的电视主题曲。

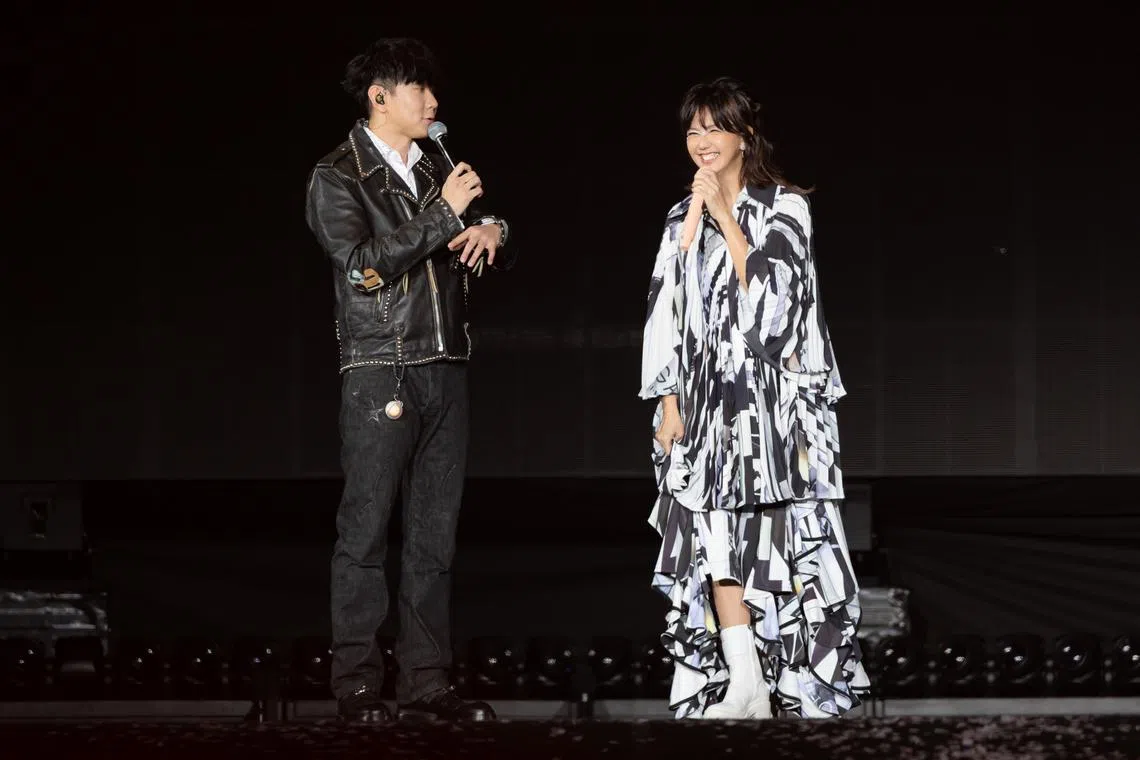

到了1990年代,新谣渐渐沉寂。不过后来出道的华语歌手如陈洁仪、孙燕姿、林俊杰等人,他们的幕后团队都有不少新谣人士,如陈佳明、吴庆康、许环良等,说明新谣以不同形式发挥其影响力。

21世纪新谣新面貌

来到21世纪,新谣虽然不再流行,官方、民间团体仍努力推广。

由推广华文学习委员会主办、弹唱人工作室制作、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办的“新空下”新谣歌唱及创作比赛于2015年开始每年举办,今年已来到第11年。

“新空下”这个比赛开放给新加坡中学生和大专学生参加,主办方希望通过鼓励和推广华语校园歌曲创作,培养学生的创新精神,也传承新谣文化。除了比赛,主办方也办新谣讲座、音乐营等活动进一步提高学生对新谣的认识。

此外,弹唱人工作室也从2012年开始主办“明天”系列新谣演唱会。从1984年的专辑《明天21》,到2024年的演唱会《明天42》,通过重温一首首的新谣,勾起了大家的集体回忆,为本地的华语音乐搭建起传承的桥梁。

《新加坡华族文化百科》系列

《新加坡华族文化百科》是由新加坡华族文化中心推出的中英双语网站,集合了关于本地华人社群、历史、习俗和文化等丰富资讯,通过简易的文字、图像、延伸阅读资料等,带领人们了解本地华族文化。这个网上知识库会不断丰富内容,开拓更多主题。

《逗号》与华族文化中心合作推出“简化版”内容,通过系列篇章和视频,让学生了解新加坡华人社群、报业发展等主题。

早报校园 zbschools.sg 是一个让学生自主学习的数码平台。它汇集学生报旗下《小拇指》、《大拇指》和《逗号》的精彩内容,通过深入浅出的报道,让中小学生轻松读新闻。