新加坡华人从中国不同地方移民而来,大家说的不同方言,丰富了本地的语言环境。

新加坡是个多元种族的国家,华族人口占多数。本地华人除了说华语,也说不同的方言。方言,就是汉语在不同地域的 “个性化” 表达,充满了地方特色。

本地华人主要说的是福建、潮州、广东、客家、海南五大方言,这跟新加坡早期华人移民的来源地有很大关系。南来的华人根据籍贯和地域聚集在一起,形成了不同的社群,方言也就成了他们的 “专属语言”。比如来自闽南的福建人使用福建话,来自广东东部的潮州人使用潮州话,来自珠江三角洲的广府人使用广东话。

在20世纪70年代末之前,方言是本地华人日常生活中最常用的语言,甚至在电台、电视台等媒体中也占据着重要的地位。例如,丽的呼声电台的方言讲古节目,以及电视台播放的香港连续剧,都深受民众喜爱。

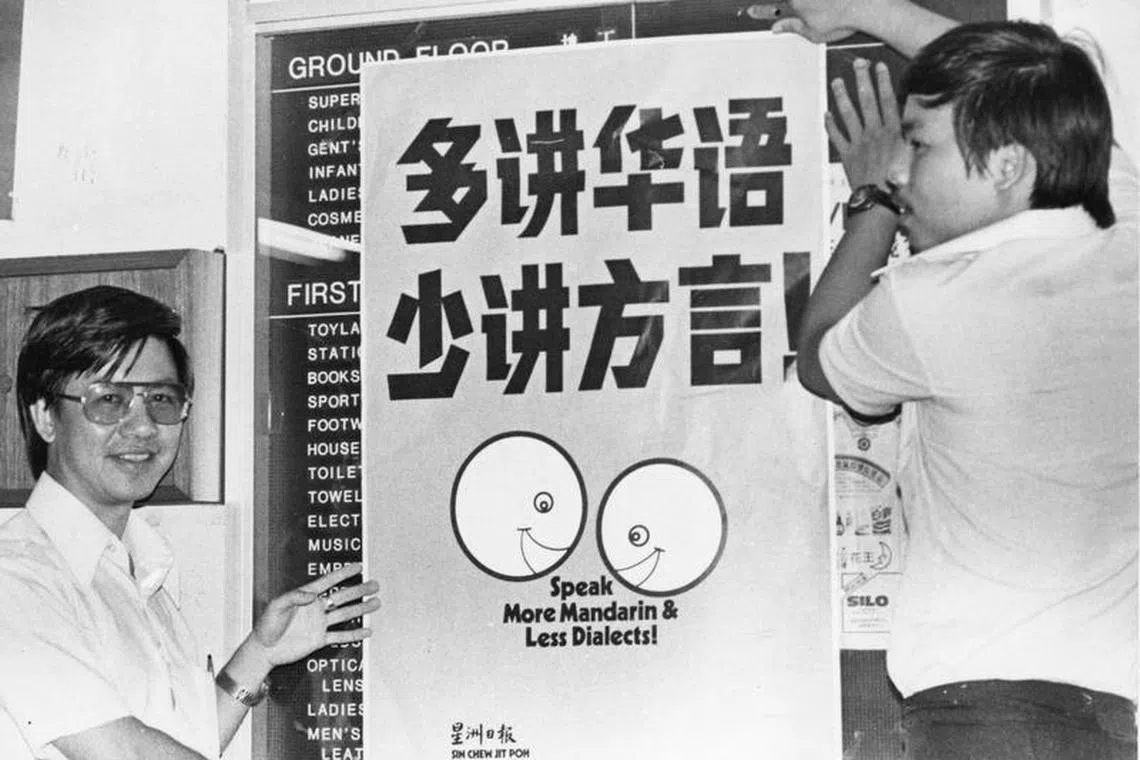

然而,繁杂的华族方言阻碍了华人之间的沟通,造成隔阂。因此新加坡政府从1979年开始推行讲华语运动,禁止电台和电视播放方言节目,借此鼓励华人多讲华语,少说方言。

接下来的数十年间,讲华语运动加上双语政策的影响,新加坡逐渐减少使用方言。社会上方言群的认同意识也开始淡化,方言主要在年长一代人之间传承,懂得说方言的年轻人越来越少。

方言的传承面临挑战,但它依然承载着丰富的文化内涵,值得我们珍惜和保护,比如地方戏曲,都是用方言来传唱。因此,方言对于传播地域文化、加强宗乡的亲情联系,有其积极的作用。

学生自主学习方言重新兴起

福建话

新加坡、马来西亚、印尼等东南亚地区华人一般称呼闽南话为福建话。

本地的福建话大多和中国福建省的相同,部分福建话则吸收了友族的词语,其中包括马来语、英语、广东话的表达形式。例如,从马来语借用的词语有:镭(金钱,来自马来语的duit)、罗弄(巷子,来自马来语的lorong)等。

潮州话

在新加坡,潮州人是第二大华人方言群。

本地潮州话里部分词语也借自马来语、英语等,比如吉哀(杂货店,来自马来语kedai)、目头(商标,来自英语mark)。

为了吸引年轻人学习潮州话,本地潮州社群团体开办了各种类型的潮语班,比如醉花林俱乐部、潮州文史学会等,坚持举办潮语大赛,吸引老中青潮州人参赛。

广东话

广东话,也叫白话,是海外华人对粤语的俗称,它是本地华社的第三大方言。

早期的新加坡,除了广东人说广东话外,其他方言群,甚至马来和印族同胞,有很多人会听、会说广东话,除了因为它是香港、澳门的官方语言之一外,香港的流行文化影响也很大。当时香港粤语电影、电视剧、流行歌曲等,传遍东南亚地区,使粤语在民间、商界等拥有很大影响力。

客家话和海南话

客家话和海南话是本地华社其中两大方言。本地客家人主要来自广东梅州、大埔、丰顺以及福建龙岩、永定等地。本地海南人则主要来自现今中国海南岛的琼山、文昌、琼东、万宁、乐会等地。

客家人和海南人群体中,也越来越少人懂得说自己的方言。为此,本地客属团体如南洋客属总会、应和会馆、茶阳(大埔)会馆等,时常举办客家山歌、客家歌谣演唱班等;本地海南团体如海南会馆、琼州天后宫等,则举办海南方言班、歌谣班,以及海南歌谣吟唱表演,尽力保留方言文化。

《新加坡华族文化百科》系列

《新加坡华族文化百科》是由新加坡华族文化中心推出的中英双语网站,集合了关于本地华人社群、历史、习俗和文化等丰富资讯,通过简易的文字、图像、延伸阅读资料等,带领人们了解本地华族文化。这个网上知识库会不断丰富内容,开拓更多主题。

《逗号》与华族文化中心合作推出“简化版”内容,通过系列篇章和视频,让学生了解新加坡华人社群、报业发展等主题。

早报校园 zbschools.sg 是一个让学生自主学习的数码平台。它汇集学生报旗下《小拇指》、《大拇指》和《逗号》的精彩内容,通过深入浅出的报道,让中小学生轻松读新闻。