想不想穿越回到爸妈上学的年代,看看那时候的校园长什么样?

走进《校园时光机》,你会发现,教室、操场、教员室这些熟悉的地方,在不同时代都有自己的模样。跟着《逗号》一起“云穿越”,由抢先体验的陈俊佑同学和吴老师,带我们穿越时空,回到过去……

男孩一走进学校,发现教室里摆放着一排排木制桌椅,白板变成了黑板,而黑板前则有一把一米长的木尺,教室某处甚至还放了一本全是华文字的地理课本。

海星中三生陈俊佑(15岁)日前在“参观”这所虚拟学校时,觉得里头的事物很新奇,与自己熟悉的本地校园完全不一样。

海星一段校史

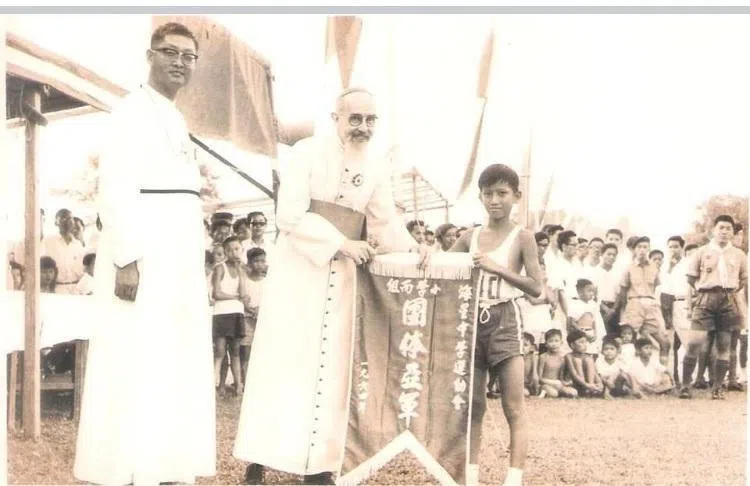

那是一张摄于1964年的黑白照。孙光汉修士笑逐颜开,正在颁奖给一名10几岁的少年。照片的说明写着:“孙光汉修士自1958年创办海星中学及附小后,就奔走全岛寻找合适的校舍,但不论多忙,都坚持参与校园大小事。”

这是一段海星中学老校友都熟知的历史。1958年创校时,海星中学并无固定校舍。孙光汉修士只好四处借用临时校舍,纵然寄人篱下、师资短缺,他都坚持要把学校办起来。

1966年,海星中学结束了九年的“流浪生涯”,迁入目前位于巴特礼路的翡珑山上的校舍。

陈俊佑受访时很感慨,他说:“很佩服以前的师生,在这么艰难的条件下都还坚持办校。”

除了自己的中学的一段校史,陈俊佑在浏览《校园时光机》时,也认识了本地教育的演变。

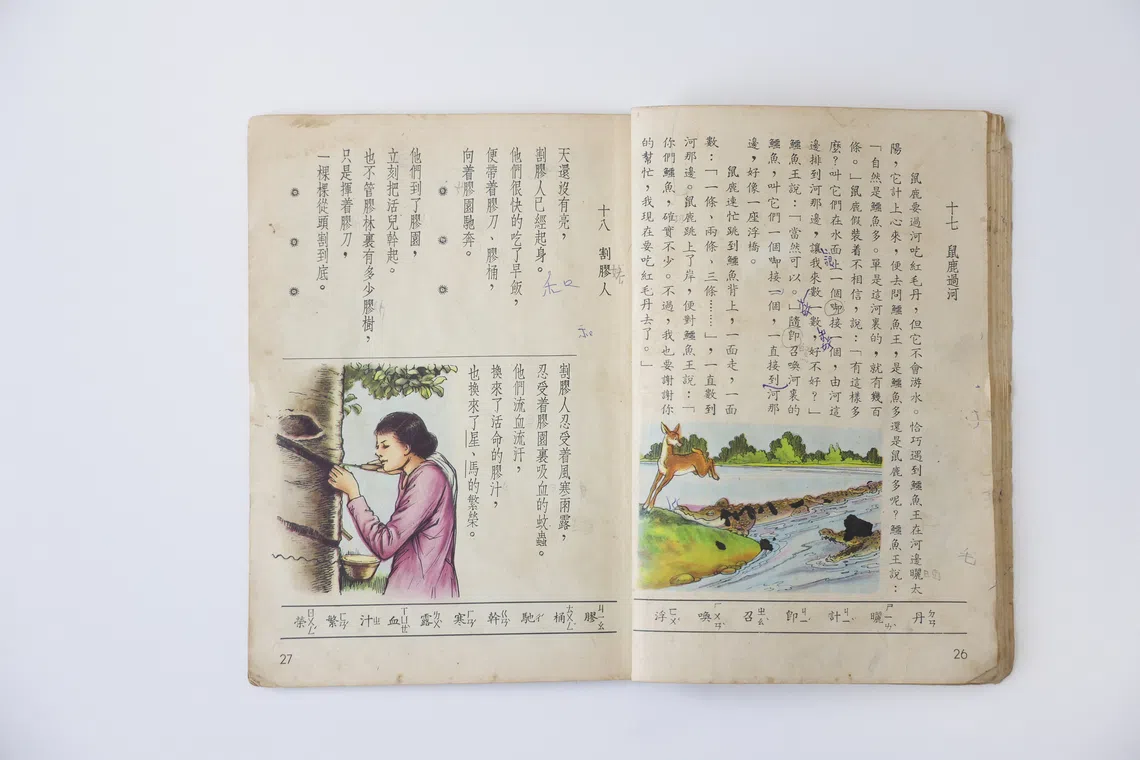

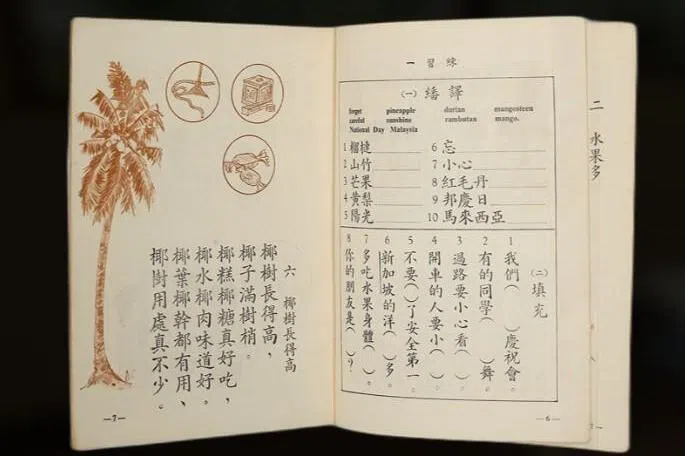

线上展览的展品中包括早年的华文课本。一些历史较为久远的课本,生字旁标注的是注音符号,而不是汉语拼音。

华语曾是多个科目的授课语言

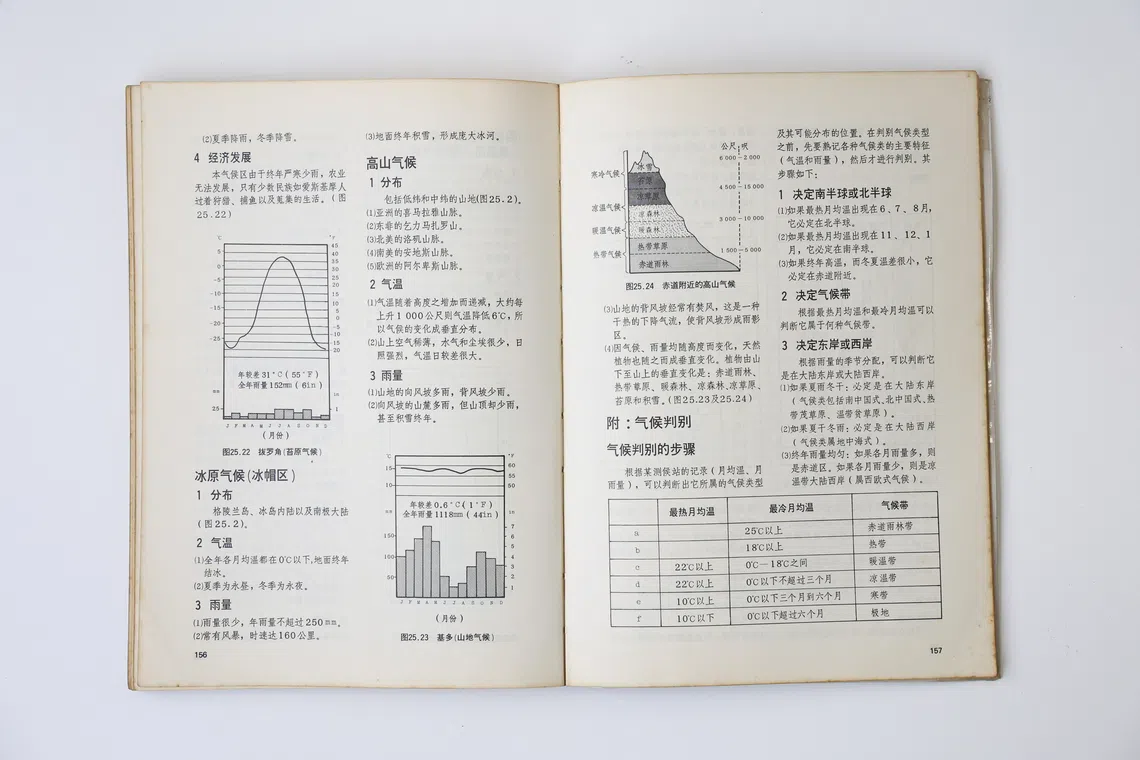

让陈俊佑感到惊讶的是,1970年代的地理和历史课本,居然有中文的版本。

原来曾有一段时间,除了中文课,一些本地学校是以华语当成授课语言。也就是说,当年一些学生,是以华文华语学习数学、地理、科学等科目的。

直到1980年代,教育部统一以英语为主要科目的教学语言,本地课堂才变成我们今天熟悉的模样,即华文以外的科目都以英文授课。

陈俊佑说,这段历史让他开了眼界。“相信其他同学在浏览时也会更认识以前的学习环境,我认为是相当有趣的。”

有着八年教学经验的吴姓华文教师(36岁)在浏览《校园时光机》时,被许多细节勾起了回忆。“一进大门的那个旧校舍让我特别有感触。我在中学一、二年级时,因为学校翻新,就在‘临时校舍’上课。那个临时校舍和展览里的一模一样,虽然空间小,但窗外真的能看到椰树。虽然当时有点不习惯,但那段日子蛮特别的。”

中文课本的大变身

游览虚拟校园时,吴老师最喜欢看摆放在教师桌上的那些华文课本。翻开一本本按时间排好的课本,熟悉的课文、泛黄的插图和旧时的作文题目,一下子带她回到学生时代。“这些课本不仅是学习工具,更像时代的缩影。”

“最早的课本里有好多和马来传统、民间故事还有热带水果有关的内容。”吴老师观察道,“从以前到现在,课文都特别重视多元种族,这也是课本帮我们凝聚社会的一种方式。”

随着时间推移,课本由黑白变彩色,华文字的注音符号变成了汉语拼音。现在的课本不仅画面丰富,内容也“升级”了——价值观的传递不再生硬,而是巧妙融入故事中。吴老师笑道:“比如性别平等,课本里做家务的角色不只是妈妈,爸爸也开始默默帮忙叠衣服。每位老师还是品格与公民教育(CCE)老师,课堂不仅教课文,还引导学生思考生活中的道理。”

课本里还多了好多互动活动,比如“听说剧场”,让学生用生活场景练习口语。“现在的课本词汇更生活化,也更实用,学生学了能马上用上,学中文变得超有趣。”

师生之间的“距离美”

《校园时光机》不仅收藏物件,也留下了师生关系的温暖瞬间。旧照片里,有老师和学生肩并肩的毕业照,还有老师满眼骄傲地给学生颁奖,感觉特别温馨。

线上展览还配备视频和录音,生动讲述每件展品背后的故事。比如在教员室里一张1963年的旧照片中,蒙巴登政府华文小学的学生李永康(现71岁)站在队伍末尾,紧挨着老师谢长霞,昂首挺胸、站得笔直。他在录音里笑说:“我要站得比其他同学都好,因为不是每个人都有机会站在老师旁边拍照的。”

吴老师回忆说:“以前老师很有威严,学生对老师有天然的尊敬。” 展览中,在教室桌上摆放的木尺,见证着当年“打是疼,骂是爱”的教育方式。虽然现在体罚已被取消,但通过街头访问,许多人仍不忘被木尺“教训”的成长记忆。

我的班主任就住隔壁

对吴老师来说,校园记忆不只限于课堂,她特别怀念小学一年级时的班主任丁老师。“丁老师不仅是我的老师,还是我的邻居。每天放学,她都会去买一份《联合晚报》,特地送到我家,让我们先看,第二天再换新的。有时候她还会留下来跟我聊新闻,一起看头条。” 吴老师笑着说,“她带我养成了看报纸的习惯,这坚持了四年。”

后来丁老师病逝,但她对时事的好奇和阅读习惯却深深影响了吴老师。“她更像邻家的阿姨,亲切又和蔼。她还会关心我的课外生活,经常来家里串门。现在这种关系真的很少见了。”

不过,吴老师觉得自己和学生的关系变得亦师亦友,严而有爱。她说:“放学后,我和学生一起走路或乘坐地铁回家的路上,他们都会很主动地把家里的情况,毫无保留地与我分享,包括晚餐吃了什么、做了什么、说了什么话。少了那层对老师的畏惧,师生之间的感情更加亲近和真诚。”

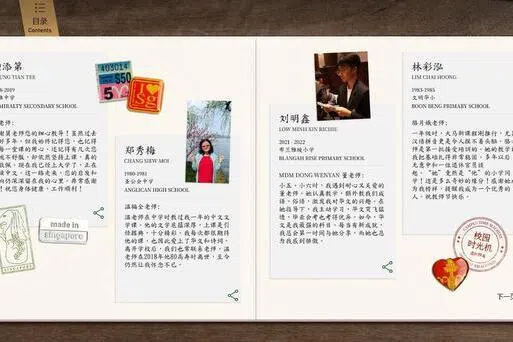

留言板里的师生情

《校园时光机》也设立了一个留言板,收集了来自不同时代学生对老师的感谢和祝福。每一句话都充满了温暖和真情。不管时间怎么变,老师在学生心里的位置,永远都是特别又重要的!

这所虚拟学校其由华文媒体集团推出的《校园时光机》线上特展。虚拟学校以七八十年代的本地学校为蓝本,展出一代代本地学生收藏的物品。

这类物品包括徽章、以华文书写的地理课本、奖状、以及旧时的黑白照片等等。

线上展出的老照片承载着好多师生之间的故事和记忆。

立即游览《校园时光机》:interactive.zaobao.com.sg/2025/campus-time-machine/

早报校园 zbschools.sg 是一个让学生自主学习的数码平台。它汇集学生报旗下《小拇指》、《大拇指》和《逗号》的精彩内容,通过深入浅出的报道,让中小学生轻松读新闻。