周遭杂草丛生,唯不见小桥流水人家。庄园不知何处去,更哪有遗迹可言,徒留郁达夫诗里“莫作寻常宴会看”的红毛丹宴,任由后人隔空遥想。

三年前,汤申自然公园正式开放,重新唤起人们对韩槐准及愚趣园的记忆,并因此在媒体上沸沸扬扬了好一阵。

汤申自然公园打着“结合自然遗产与文化遗产”的旗帜,所在地曾是海南人聚集的村落,更是传说中韩槐准一手打造的愚趣园旧址所在。

自从知道韩槐准(1892-1970)其人,我就认定他是个真正的奇人。韩槐准闻名考古界,被誉为“中国古外销陶瓷研究第一人”,可这位专门研究中国古外销陶瓷的文物考古学家,其故事远远不止于此,比如他初到南洋,为稻粱谋,从割胶工人做起,然后自学成才,又如他一手垦殖的红毛丹园,不但红毛丹品种多而优质,口碑极好,且吸引不少名士你来我往,在口耳相传下,已成岛上一页传奇。

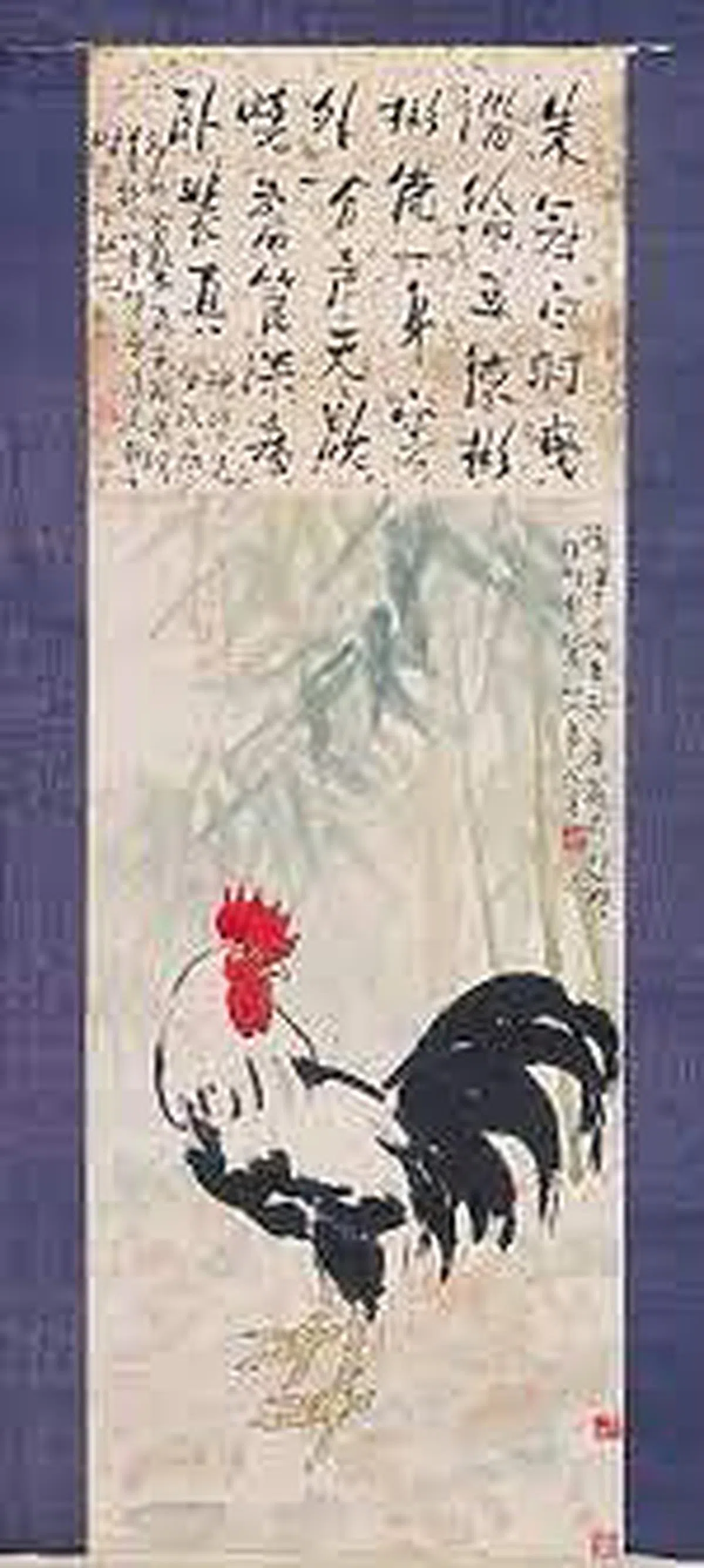

这几天读世界书局出版的《南洋文摘》,在不同期号读到不同作者在不同年代写下的三篇回忆或悼念韩槐准的散文,包括画家黄葆芳所写《忆韩槐准先生》,艺术评论家玛戈的《记韩槐准先生》及 砂拉越学者刘子政的《悼韩槐准先生》。三位作者与韩槐准私交甚笃,看他们以第一手资料,忆述与韩槐准时相过从的往事,脑子里拼凑出80年前,愚趣园里一众文人雅士聚集一堂,在红毛丹树下题诗作画,游赏园林的画面。也教人想起王羲之笔下兰亭雅集“群贤毕至,少长咸集”的情景。

黄葆芳在《忆韩槐准先生》记录了1941年夏季的某个周末,他应韩槐准的邀约,到了汤申路愚趣园吃午饭,那是他第一次见到韩槐准,也是第一次到愚趣园品尝园主一手栽种的红毛丹。

初次见面,黄葆芳对韩槐准留下深刻印象,他形容韩槐准就像“庄稼人的样子”,态度纯朴诚恳。韩槐准的房子在果园中,“以木板和锌片盖成”,从一条羊肠小道,由斜坡迂回而上就可抵达。房屋虽然简陋,但那天的饭局,座上客都文采风流,从郁达夫、徐悲鸿到《星洲日报》社长胡昌耀及儒商黄曼士等,饭后主客围绕桌上,大啖红毛丹。文章描述了愚趣园所种红毛丹,有浓红的槟城种,有橙黄的荷兰种,还有以不同品种交配成的新品种。

郁达夫在雅集过后且唱酬记盛。《星洲日报·晨星版》次日就刊登了郁达夫的《游愚趣园》:卖药庐中始识韩/转从市隐忆长安/不辞客路三千里/来啖红毛五月丹/身似苏髯羁岭表/心随谢翱哭严滩 /新亭大有河山感/莫作寻常宴会看。

郁达夫在诗中最后四句寄托家国情怀,那次的红毛丹宴,对他而言因而非比寻常,今日读此诗,不但读出了那个年代知识分子感时忧国的深情,也读出了彼时文人间“虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”的情谊。

读玛戈的《记韩槐准先生》,看他写韩槐准于1936年在汤申路旧道初辟愚趣园,亲手栽植果苗,遍植红毛丹树,当时新加坡拥有佳种的红毛丹园不少,他认为应归功于韩槐准。

玛戈对韩槐准的治学精神极为敬佩,知道韩白天忙着红毛丹园的事,凌晨二时起床,读书写作直到四时才又上床。韩槐准平日生活简朴,但对考古旅行却一点也不吝啬,不远千里去了哥打丁宜、马六甲、彭亨、文莱等古代遗址,为了做研究,去了一次又一次。

历来画家画愚趣园红毛丹的作品不少。但玛戈说,在众画家之中,韩槐准特别欣赏刘抗的一幅油画。画中以悬着愚趣园匾额的收藏古物庙亭为背景,以亭前一带的庭园为前景,主人坐在石桌间,后面两个吃着红毛丹的年轻人坐在另一桌。韩槐准认为刘抗此画特别有意思,但他从不点破“意思”何在。依玛戈看来,画中意不外“前人种树后人享”这七个字。

1962年,自学有成的韩槐准受邀回返中国,出任北京故宫博物院顾问,易主后的愚趣园及满园红毛丹树,终究经不起人事与时代沧桑,雨打风吹兀自飘零。

这天兴之所致,约了住在自然公园附近的好友往园里寻幽探秘。寻寻觅觅下来到名为“红毛丹”的步道,听说那是当年愚趣园旧址。我和好友走在寂静的步道上,一路上阳光透过老树青藤洒下光影,周遭杂草丛生,唯不见小桥流水人家。庄园不知何处去,更哪有遗迹可言,徒留郁达夫诗里“莫作寻常宴会看”的红毛丹宴,任由后人隔空遥想。