文学推手③杜南发

华文报一直为文学主要的推手,新加坡的华文报文艺版主编亦扮演同样的角色。《文艺城》以不同的形式,不定期介绍这些幕后英雄。

(文接上期)

《文林》将“创造与研究”的宗旨,置于多角度的艺术呈现与中肯的批评论述中,秉持“视野开阔多元化,内涵深厚多义性”的现代主义文学观来编辑文艺副刊。

同时,重视版型的呈现,务求达到视觉与阅读效果相互结合的版型效果。故《文林》除了给读者享受文本阅读的愉悦,对文学艺术审美观的建构亦起着推动作用。

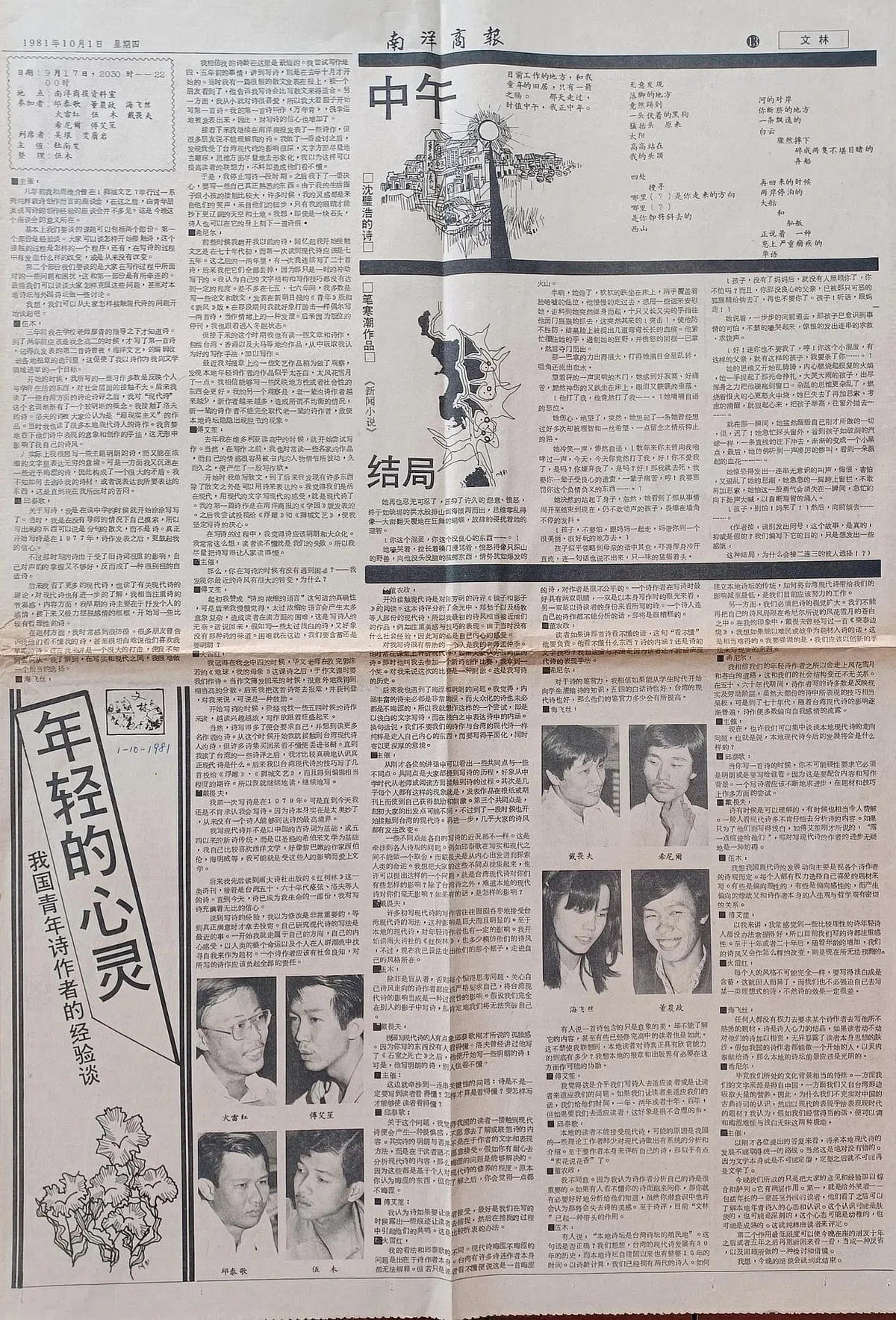

《文林》创刊于1981年1月1日,是《南洋商报》正刊上的文艺副刊,由杜南发主编。开始是每周一期,后来一周两期,从6月开始则增至三期,星期二、四及星期天以全版刊出,有搭配文本内容或特定课题的版面设计。1983年《南洋商报》与《星洲日报》合并,《文林》于该年3月15日终刊。杜南发在该期《编后絮语》中说明,之后来稿分别转入《联合早报·星云》或《联合晚报·晚风》刊登。

杜南发指出,《浮雕》刊出后获得好评,报馆便要他在正刊上编辑整版的文艺副刊,《文林》因此诞生。它基本上延续《浮雕》的编辑概念,其构想与呈现则更新颖、更具创意。杜南发希望《文林》成为当时文艺副刊的一面“旗帜”,引导文学的走向。他说:“《文林》采取主动编辑方式,主动去发掘新稿源、年轻的作者,不等待作者的投稿。我打电话跟作者联系,跟他们邀稿,再请人写短评,把文学批评处理成创作的索引,也接受读者对编辑方式的批评,把读者的反应、回馈都刊登出来,形成一种读者、作者、编者的互动、交流,获得良性的反应。”

“主动编辑”是杜南发主编文艺副刊的有效策略,它使《文林》不同于传统文艺副刊被视为少数资深或成名作家垄断的场域。杜南发对《文林》命名的阐释,即显示其编辑理想——“武术界有武林,文艺界就要有文林;武术界有高手,文艺界也有高手”。杜南发以一种开创新领域,探索新概念的精神编辑《文林》,首刊发表《文林宣言》,阐明宗旨:

我们的旗号

●文林,象征文学的领域,是一片宽敞的原野,让文学细胞自由的来此繁殖。我们的旗号,写上:创造与研究,相辅相形。

●对于创作,我们迷信诚挚与创新。在这些基础上,一己的感受抒情,我们接纳。我们的构图,更建立在广袤的园林上。所以,挖掘心灵之余,希望更能挖掘复杂的世界,以更多的角度做艺术的呈现。

●对于研究,我们热切盼望,它能繁衍成一道防风林,为文学创作的成长,提供更好的条件。所以,我们希望有许多中肯的批评理论文字出现,从本地到外地,从东方到西方。

我们的队伍

●文林要栽种更多样的草木,除诗、小说、散文、戏剧、评论之外,我们要求文学与其他的艺术形式结合,以兑现多彩的世界。所以,我们会有诗乐、绘画,还有一些未知而等待的发现。

●文林将以壮大的队伍为荣。年龄、性别,甚而文学的信仰并不是走入文林的身份证。只要带着文学细胞,原野的风便吹向你。以你的热忱、你的创造力,快步地,向文林走来。

《文林》将“创造与研究”的宗旨,置于多角度的艺术呈现与中肯的批评论述中,秉持“视野开阔多元化,内涵深厚多义性”的现代主义文学观来编辑文艺副刊。同时,重视版型的呈现,务求达到视觉与阅读效果相互结合的版型效果。故《文林》除了给读者享受文本阅读的愉悦,对文学艺术审美观的建构亦起着推动作用。其“主动编辑”策略运用在多个不同的专栏里,其中最突出的是“名家访谈”专辑。1981年4月间,杜南发飞往港台采访名家,制作内容与呈现方式皆具深度的访谈录。在5月至7月间,《文林》陆续推出以下篇目:

●《人性·社会·文学——陈映真谈台湾小说的发展倾向》(5月10日)

●《诸神的黄昏——胡菊人谈现代社会中的知识分子》(5月17日)

● 副刊主编谈副刊(1):《走出现代的传统——瘂弦的主编经验与理想》(5月21日)

● 副刊主编谈副刊(2):《燃起龙灯的历史——高信疆谈副刊主编的理想和责任》(5月24、28及31日)

●《水禾田和他的触觉》(6月25日)

●《长风万里撼江湖——与金庸一席谈》(7月9及12日)

●《现代经验的反省——叶维廉、黄维梁一席谈》(7月26、28及30日)

所访名家包括副刊编辑、小说家、学者、艺术工作者等,他们各具专长学识,对现代文化艺术、社会与历史领域各有独到见解。由此可见,《文林》并不只着重文学创作,还推介其他艺术媒介,如水禾田是一位摄影艺术工作者;胡菊人关注的是现代知识分子的社会意识。杜南发说:“我要做的不是纯文学的副刊,现代文学是跟多种艺术媒介结合在一起的。我想给读者‘打开窗口’,接触多元化的现代艺术。就像现代文学里用潜意识的写作技巧,用弗洛伊德的心理学一样,也是跨界的。”

当中两位台湾副刊主编瘂弦与高信疆的观点和办刊经验对杜南发影响深远。《文林》的编辑风格可说是《人间》与《联副》特色的借鉴与移植。杜南发参照两大报副刊的编辑手法,再注入本土文化元素,形成《文林》独特的编辑格局与版型特色。《文林》可说是一份编辑与设计导向并重的文艺副刊。

此外,外地作家到访前后,《文林》有相关活动和刊登谈话录。如1981年1月30日《柏杨这个人和他的作品——一次小小的座谈会》,由杜南发主持,讲员有周维介、英培安、黄叔麟、杨萱、吴启基、潘正镭。2月19日柏杨到来则有《爱和力量的再生——与柏杨一席谈》。同年9月6日是台湾女作家三毛的《热带的港夜——三毛对话录》,这些访谈录不仅翔实记述名家的思想言论,还对谈话氛围与说话者神态做细腻的描述,成为知性与抒情兼备的散文。后来,杜南发将访谈录,加上他刊载在其他版位的名家对谈录结集成书《风过群山》(台北:远景出版事业,1982)。王润华在序里指出:“他把新加坡的文艺副刊推入了一个新世界。从版头设计,到文章的选择,都大肆革新。在他副刊上发表过的一些稿,港台中文报的副刊曾给予转载,这是一项大突破。”

《文林》对本土文艺活动与新成立的文学团体的支持亦不遗余力,尤其对文学多元化概念的推广更给予大篇幅的报道,如《新台文艺交流初探——文艺座谈会》、《信心的交流与回响——“四月风”歌手座谈会》、“青年文艺系列”之一《传灯的路:三个青年文艺团体的努力经验谈》。《文林》所制作的“文学团体会员作品专辑”有《三月里的燃烧:阿裕尼文艺创作与翻译学会文学专号》、“青年文艺系列”之二至四:《天南星的姿态:金声教育中心文艺学会》、《风涛裂岸:阿裕尼文艺创作与翻译学会》、《双程道上:加东联络所青年团文友俱乐部》。

其他文艺专辑有《四月风诗乐民谣演出专号》、《阿裕尼文艺创作与翻译学会周年纪念专辑:风云印象》、《“文学史展”:请来点燃文艺的一丝香火·传扬新华文学的长青命脉》、《开展文学新远景:金狮奖文艺创作比赛特辑》等。

另外,跟“新加坡写作人协会”联办的座谈活动则有陈若曦谈她在中、台、美国三地的写作经历;陈若曦与本地文艺工作者张道昉、李过、英培安、黄孟文、张挥、潘正镭等人的文学座谈;陈若曦、余光中主讲散文的艺术和钟玲谈极短篇创作问题等。

《文林》的稿源与作者群跟《浮雕》相近,但版位与期数增加,作品数量增多,素质也提升了。1982年5到6月间,推出“文林小说展”,每期一篇,题材多样,技巧各异,对新华小说的现代意识有一定的演示性。如英培安《吴迪的故事》、杜南发《玻璃世界》、潘正镭《冠军球员》、周望桦《小鹤帅》、萧郁霖《虫》和吴韦材《饥饿海峡》等篇。其他像吴韦材的《泥土手札》与原甸的《香江寄简》是以系列小品呈现,也为具潜质的作者制作专辑,如“依汎伦作品专辑”或介绍作家与刊物,如黄维梁与《香港文学》,也关注“小小说”文类的发展趋势,如《刹那的惊喜——钟玲谈极短篇创作》。新华微型小说的杰出作者,如希尼尔、谢裕民和董农政就在《文林》中施展他们的微型技法。

各种不同性质栏目的设置,都是编辑策略的主动与互动性的具体实践,如:

●“文林评诗”:一篇诗作——英培安《甜蜜》,附两篇评析——晓星《麻木的悲哀——读英培安的〈甜蜜〉》、吴垠《〈甜蜜〉的理解》。

●“作家评析”:评析三毛,选用两篇评论:迮茗《风雨之后:从三毛的故事想起》与曾昭旭《此情可铸——读三毛的〈迷航完结篇〉》。

●“文林特约”:向外地作家约稿,评介特定文学现象,如罗青《诗坛风云卅年——卅年来台湾诗坛纵横谈》、洛夫《现代诗论剑余话——敬答新加坡读者》。

●“新华文艺副刊小结”:每月一篇副刊内容总结报告,如《小说的丰收季》《热闹的六月文坛》《总结与理论的丰收季》等。让读者从宏观的角度了解《文林》的表现,也让编者审视整体编辑形态。

还有“文学摄影”选用图片配搭文学性描述;“文林书简”推介世界各地的出版品及现代文艺著作;“艺林快讯”及时报道艺文活动消息与相关评论。

此外,杜南发也出席国际学术活动做采访,如《解开历史的环节——记中国现代文学研究会》是1982年香港中文大学举办的“中国现代文学研究会”札记。他还制作“韩国现代文学系列”的《在汉江两岸》及《北国天空》,采访韩国学者兼诗人许世旭及介绍汉诗在韩国的发展。台湾学者钟玲参加首届“中国女性与文学会议”的论文也在《文林》刊登。

《文林》对现代文学研究的关注与阐述,是开拓国际文化视野的重要途径。杜南发指出,主动编辑策略不是单方面接受外来作品与资讯,而是要把新华文学介绍给外地,也让他们了解本地的文坛动向,产生对流作用。报馆邀请柏杨来新和本地文艺界同人交流,促使台湾时报文化出版柏杨主编的《新加坡共和国华文文学选集》四册(诗歌、散文、小说与史料集,1982),对新华文学的推广影响极大。推介《吾土吾民创作选集》(南洋商报文艺丛书,1982);发表研究特稿杨松年的《新加坡文艺研究会——新马文学研究》,报道“金狮奖”活动盛况,连载得奖作品与评语,介绍评审作家等等,《文林》充分发挥其推广本土文化活动的功能。

杜南发的编辑魄力与远见,亦使作为文艺副刊的《文林》成为1980年代初,新华文学场中一个独异的“文学枢纽”(Literary Hub)。

(下,续完)