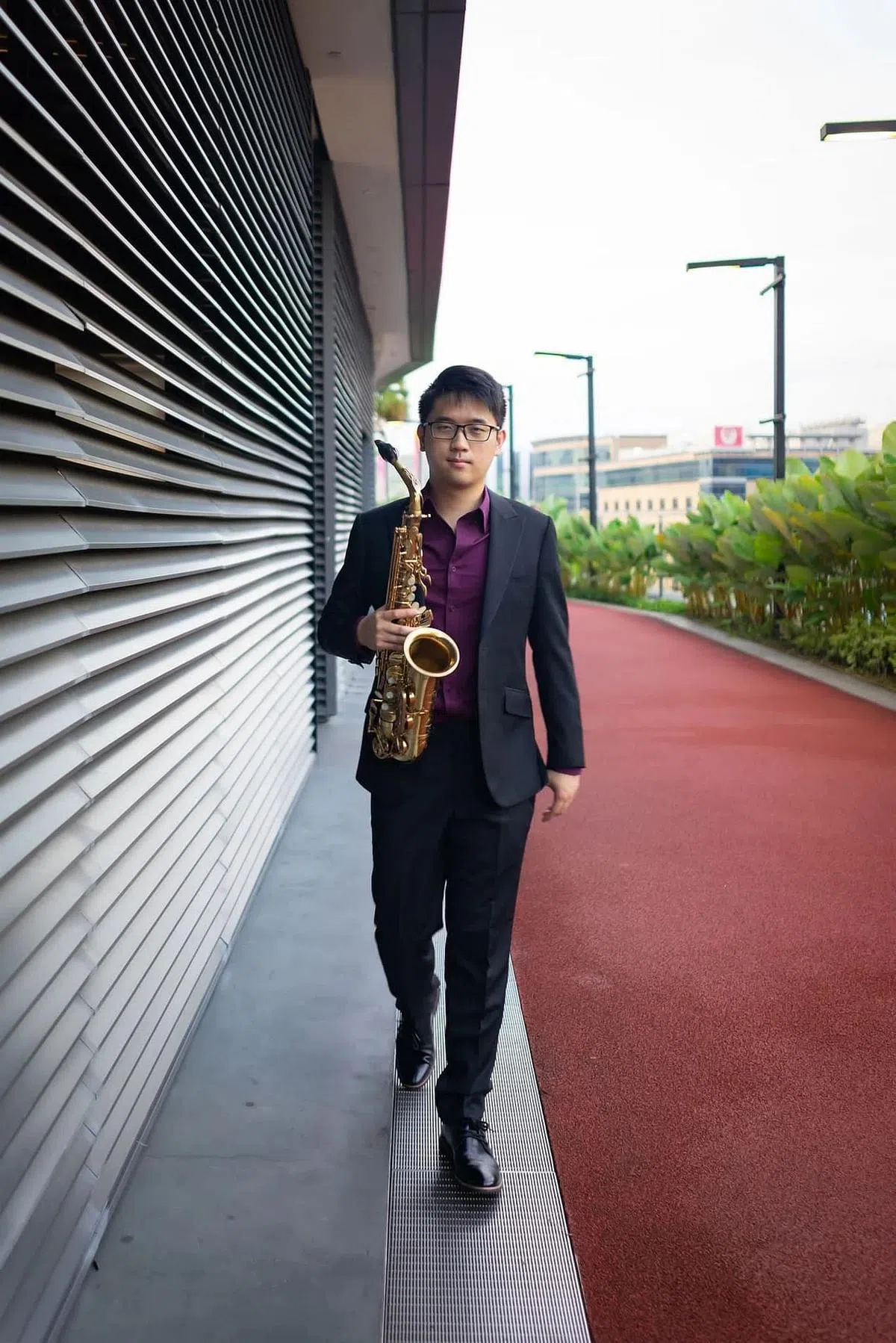

本地青年演奏家潘培铭不仅是新加坡艺术学院迄今唯一主修萨克斯风的毕业生,更远赴芬兰西贝柳斯音乐学院进修。他受访时分享自己如何与萨克斯风结缘,以及对古典作品的“忠贞”。在来临音乐会上,他将演奏本地作曲家的作品,其中有世界首演曲目。

钟情于萨克斯风的迷人音色,本地青年演奏家潘培铭勇于做第一个吃螃蟹的人——他不仅是新加坡艺术学院(SOTA)迄今唯一主修萨克斯风的毕业生,更远赴芬兰西贝柳斯音乐学院进修古典萨克斯风演奏。去年学成归来,潘培铭希望用自己手中的乐器,为同时代的作曲家发声。

10月22日,潘培铭将与萨克斯风演奏家陈嘉灵和钢琴家冼思恩举办音乐会,呈献九位本地作曲家的作品。

被乐团排挤的乐器

通体用黄铜打造,却在乐器分类中被归为木管乐,萨克斯风这件乐器诞生于矛盾和争议中。1840年代初期,比利时乐器发明家阿道夫·萨克斯(Adolphe Sax)结合木管乐的吹口哨片和铜管乐的黄铜管身,发明了兼具木管灵动性和铜管大音量的乐器,并以自己的名字命名。

这件乐器旋即受到法国人的喜爱,在法国的现代乐团和军乐团中流行,同时代的著名作曲家如圣桑也为作品加入萨克斯风声部。然而萨克斯风的流行触碰了法国传统乐器商的利益,在不断的专利官司和被怂恿的乐手抵制下,萨克斯风未能在交响乐团中获得一席之地。

“然而法国军乐团却是萨克斯的坚实拥护者。”潘培铭说:“1845年,萨克斯指挥新式乐团,在巴黎战神广场与传统军乐团同场较量,结果新式乐器广受青睐,成为法国军乐团,乃至如今全世界军乐团的标准乐器。”

注定学萨克斯风

潘培铭与萨克斯风结缘于菩提小学管乐团,更像是一场“包办婚姻”。“我的两个哥哥都在管乐团,大哥吹长笛,二哥吹长号,所以我进乐团是理所当然的事。”他说:“乐团指挥向我妈妈提议让我学萨克斯风,我也欣然接受。”

然而让潘培铭对这件乐器产生真爱,是在14岁就读于新加坡艺术学院期间,参加在本地举行的萨克斯风研讨会。“那是我第一次近距离聆听古典萨克斯风演奏大师的风采,深深着迷。一年后,我还特别去泰国追随一位大师封闭式学习了22天。”

2014年,16岁的潘培铭获颁总统青年演奏家奖,受邀作为独奏家与新加坡交响乐团同台。2018年,潘培铭获国家艺术理事会的本科奖学金,赴芬兰西贝柳斯音乐学院深造。选修如此一冷门乐器,是否会为前途忧虑?潘培铭引述著名指挥家赞德(Benjamin Zander)的话说:“世界上有两种推销员。他们到了非洲看所有人都不穿鞋,其中一人说,看来这里没有卖鞋的市场;而另一人说,这里全都是卖鞋的商机。我要做后者。”

爵士vs古典

在大众眼中,萨克斯风的音色性感妩媚,与慵懒自得的爵士乐是绝配。虽然对爵士乐也有兴趣,潘培铭却清楚知道自己的本心是古典音乐。

“在SOTA读书的时候,我出于兴趣拜师学过爵士演奏,但我知道我最终还是会回到贝多芬、勃拉姆斯这些古典作品当中。”潘培铭说:“古典音乐不是专指几百年前已故作曲家的作品,而是一种写作传统,一种严肃且不断发展的艺术形式。”

20世纪最重要的作曲家之一斯特拉文斯基曾说:“在被曲目定义之前,乐器并不存在。”以此说明曲目之于乐器的重要性。作为19世纪才诞生的乐器,萨克斯风的曲目文献不仅在数量上不比钢琴等乐器,知名度也不及。

“我认为自己的使命就是挖掘被尘封的经典作品,并为同时代的作曲家发声。”潘培铭说:“在贝多芬时代,几乎每场音乐会都有首演的新作品。音乐需要这样的氛围才能不断发展,作曲家更需要这样的机会,为自己写在纸面上的音符注入生命。”

在来临音乐会上,潘培铭将与陈嘉灵、冼思恩同台演奏本地作曲家黄飞扬、沈子扬、杨诗睿、胡谨勇、陈裕婷、吴多才、林敏、林顺强和张溢荣的作品,用音乐讲述新加坡人的故事。其中胡谨勇创作的《绿桦树》(The Green Birch)是世界首演。

“Rhapsodic Stories”

滨海艺术中心音乐室

10月22日(星期六)

晚上8时

25元