三人行

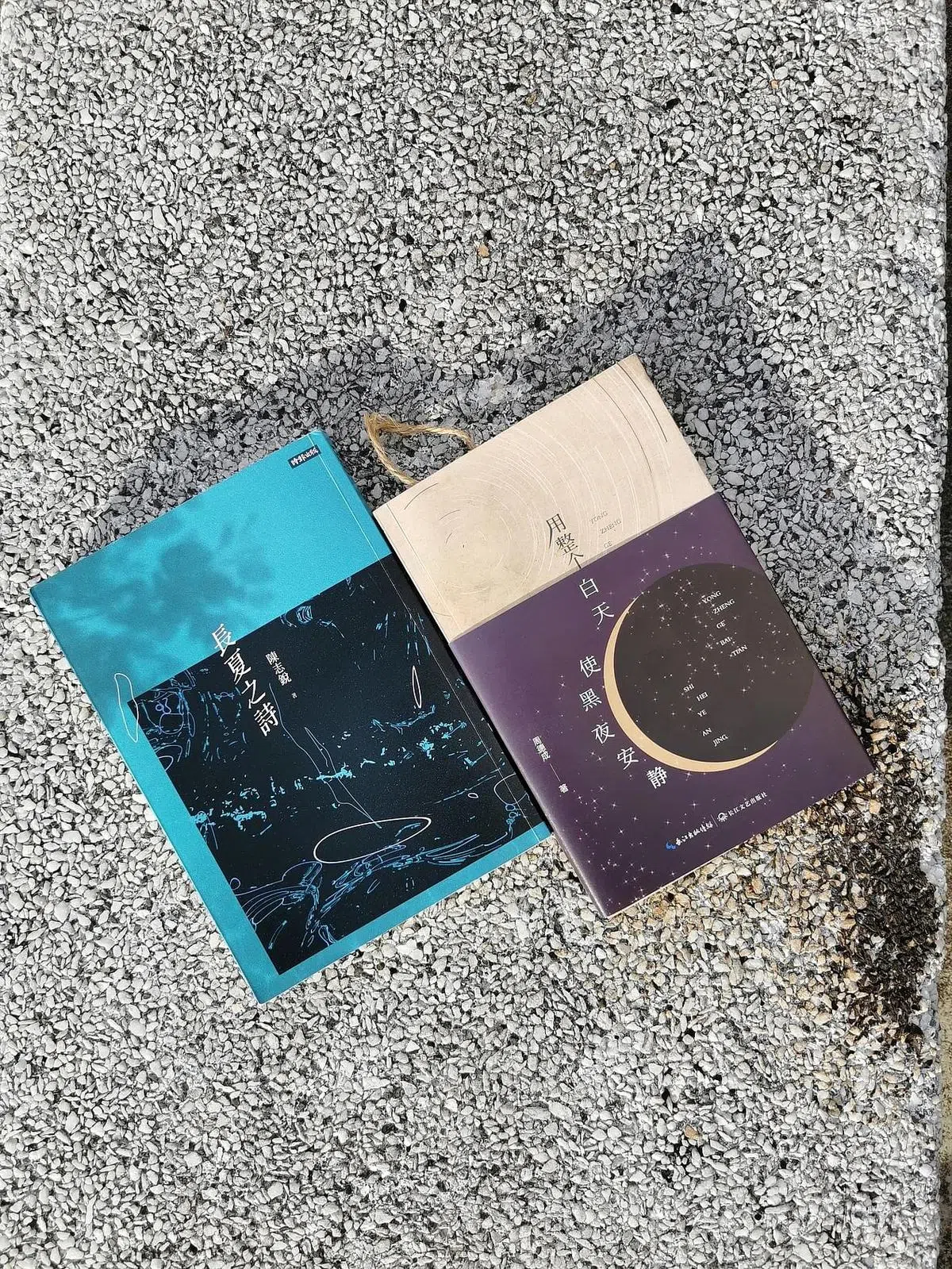

“三人行”迷你读书会邀来本地两位年轻写作人,也是《新明日报》的记者林艺君与潘靖颖,一起读本地诗人周德成与陈志锐新出版的诗集,分享读诗心得。陈志锐的《长夏之诗》收录了一系列组诗,作品篇幅长,带有历史厚度;周德成的《用整个白天使黑夜安静》则显得轻盈,展现无远弗届的想象,俏皮叩问存在意义。

虽然读诗不需要理由,但总有一些因缘促使我们翻开一本诗集。

我大概是职业病,文字工作久了,有时候会觉得自己文字味同嚼蜡,整个人面目可憎,所以就会想去翻翻诗集,希望从中找到行文的鲜活感。就好像吃加工食品久了,必须回归新鲜的食材才能找回味觉。台湾作家焦桐谈美食的时候,形容味精很狡猾,会让我们慢慢丧失对食材原味的感觉。我想文字也一样,读太多重复性、机械性、宣传性的文字,会丧失对文字的感觉,这时候诗就是新鲜的食材,帮助我们找回原味。

横排竖排间两种节奏舞动

这次“三人行”迷你读书会请来本地两位年轻写作人,也是《新明日报》的记者——林艺君与潘靖颖,一起读本地诗人周德成与陈志锐新出版的诗集。周德成与陈志锐今年都选择走出国外,周德成《用整个白天使黑夜安静》(简称《用》)在中国出版简体版,陈志锐《长夏之诗》(《长》)则在台湾出版繁体版。在横排与竖排之间,我们看见两位诗人经营诗集的不同意趣,在两种节奏中舞动。

《长》收录了陈志锐一系列组诗,作品的篇幅长,带有历史厚度。《用》则显得轻盈,展现诗人周德成无远弗届的想象,俏皮地叩问存在意义。

潘靖颖比喻,《用》比较像Instagram故事,是日常、细碎且即时的,这可能是因为诗人的某个情感必须当下抒发。《长》则比较像是纪录片,诗人系统地书写某个时期,让读者沉浸在更长的(阅读)时间里。

这或许就是长诗与短诗的差别,彼此能达到的效果不同。

她引了两段诗文作为对比:

陈志锐在《追寻童年的Sadvijana:诗六首》写道:“当世界都一刀将脐带斩短/它仍用力地吮吸着/母体迅速发皱下垂的乳头/喉头残喘着那把苟延的嗓子/变酸的奶水随五脚基的咖啡乌/一同倒进历史的阴沟”;

周德成的《存在》则是轻轻的:“要羽毛了/旧事如电视画面,都雪花了/连爱情都老花眼镜了。/我们还能如何百叶窗、落地窗/只能安乐椅,或者单人床/再也没有比这个更蛀牙了”。

林艺君认为这两本诗集适合不同的读者,适合在不同的时刻阅读。

她说:“《用》有种虚无缥缈的感觉。你会觉得诗人写这本书的时候是在走迷宫,在这首诗里我没有得救,那我就走去下一首,但感觉好像我又不应该处在这个位置。诗人在探讨人跟宇宙的关系,虽然用了很轻快的话跟你说,但其实背后你看得见诗人的想法。诗人所指的自己,可能不是自己,而是全体人类。比如人类社会发展到现在,我跟世界跟社会的关系是什么?诗人在思考这个问题。”

至于《长》,林艺君认为这本长诗集对读者的门槛高一点,除了要细读文本还要有情怀。“你要对土地历史有情怀才会喜欢陈志锐的这本诗。”

陈志锐写新加坡历史,谈母语、母校,纪念本地艺术家、作家如英培安、郭宝崑、林方,也写诗回应外国名家如杨牧的作品。

从陈志锐诗句的内在韵律中,林艺君想象诗人写作时面对着窗子,一边朗诵一边写。

那么,顺着潘靖颖的比喻,周德成的诗仿佛就在行走中随时随地完成。

诗是迷茫生活中的明灯

对潘靖颖来说,诗是迷茫生活中的明灯。她说:“可能当下的心情没有办法准确形容的时候,我就会看诗。我觉得里面会有一句可以概括我的心情。比如睡不着的时候,迷茫的时候,要寻找意义的时候。”

台湾诗人任明信诗集《雪》曾给潘靖颖带来宽慰。

林艺君则根据课题读诗。比如今年初俄乌战争爆发的时候,人们都被卷入历史洪流,身处新加坡,地理距离很远,但资讯发达让事件仿佛发生在身边。

“我就会想,以前的人会怎么写?所以就去看看关于战争的诗。读诗跟读小说不同的地方,是你永远不懂诗人脑袋在想什么,那些意想不到的意象,还有为什么选择以特定角度来写。虽然诗篇幅短,但会让人思考很久。”

当时她读了亚历山大·勃洛克(Aleksandr Blok)、约瑟夫·布罗茨基(Joseph Brodsky)等诗人描写战争的作品。

在和平的新加坡,要如何想象或者共感别人的苦难,不是件容易的事。潘靖颖与林艺君都是写作者,动笔书写这些课题前,都必须谨慎。

林艺君坦言很少阅读本地作品,她偏好早期作品如五四文学,当中的震撼往往来自于文人自身亲身经历过苦痛。林艺君说;“他们的素养很高,但身段很低。”

虚构就是用来趋近真实

书写痛苦,拿捏不好就会显得造作、无病呻吟。林艺君认为,写作者必须接触很多人,仔细观察,而不要陷入俗套,不要照搬电视剧的桥段,好像家庭破裂一定是因为小三,但事实上不一定是小三,也可能是两个凑合过日子的人突然不想凑合下去了而已。

潘靖颖也同意苦难不可凭空想象,但创作者可以设身处地去思考,不一定要体验过。

虚构就是用来趋近真实。

如果小说家的任务是通过虚构寻找真相,那么诗人的任务是什么?

林艺君俏皮地回答:“炸弹!”