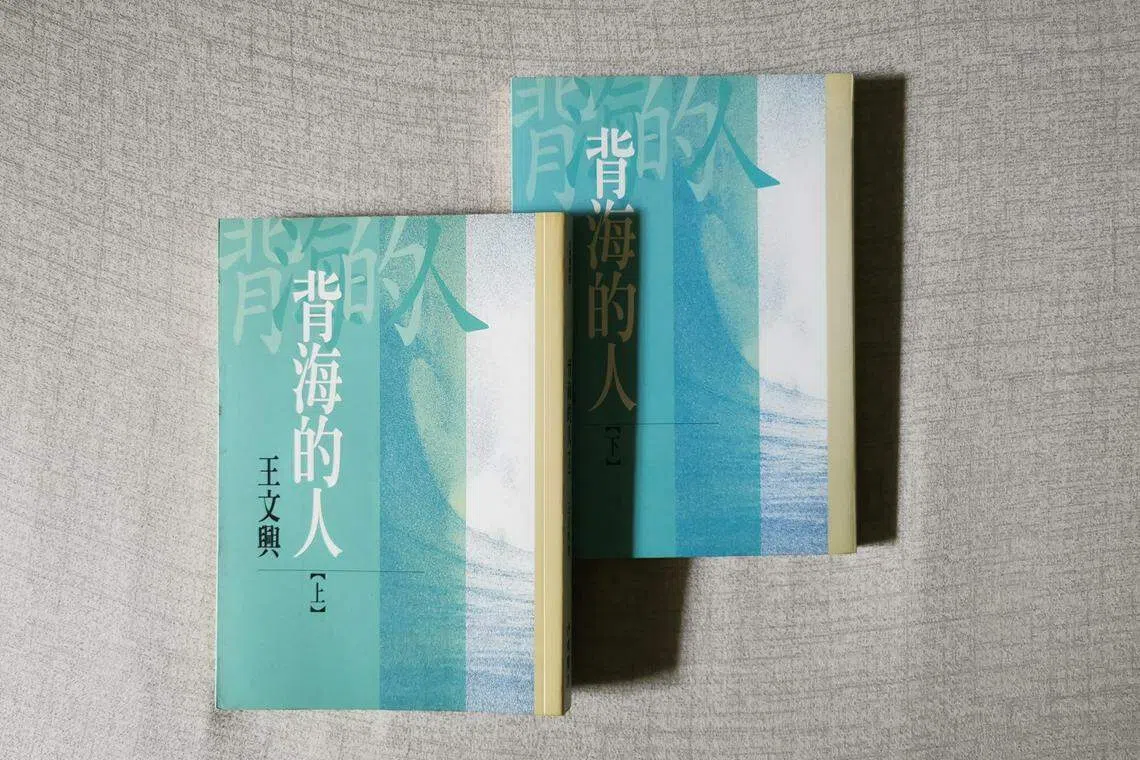

翻开台湾小说家王文兴《背海的人》,叙事者开篇那一连串的咒骂,方言混杂,喋喋不休地讲述他离开台北到深坑澳渔港的过程,愤世嫉俗地从自身境遇抱怨到家国社会,反英雄史诗,反剧情化,切入现代生活之苦闷,描摹幽微的心理图像……难以想象,那大段大段拗口的独白,竟是作家以每天30字的进度,花了25年旷日费时雕刻出来的杰作。

王文兴似乎是在用小说实践来迫使读者重新感受时间:你必须慢慢阅读——约翰·凯奇的音乐《越慢越好》(Organ²/ASLSP)。

前不久刚过世的台湾诗人林亨泰《流行作家》如此写道:“又有人在那里/刷刷地写/然后/轻轻松松地被读完/简简单单地被了解/然后/读完归读完/了解归了解/然后/又有人在那里/刷刷地写/然后/轻轻松松地被读完/简简单单地被了解”。

——白开水一样的流行小说,匆匆看完,又有什么意思呢?文学艺术就是要破除陈词滥调。在王文兴眼中,文学是严肃的,是语言与思想的结晶,因而自1960年代起,他严格控制自己的创作量,从每天数百字,到数十字,精雕细琢,苦吟诗人似的推敲文字,或如大文豪海明威不断删缩提炼文字精华,邀请读者攀登文学的嶙峋。

对自己作品只求心安

10月2日晚上网上消息传来,王文兴已于9月27日过世,享年84岁。

王文兴1939年出生于中国福建省福州,1946年与家人移居台湾东港,1948年搬到台北,住进“纪州庵”(现为纪州庵文学馆),后来成为小说《家变》的文学场景。学生时代受闵宗述影响接触西方现代小说,中学毕业后考入台湾大学外文系,1960年与白先勇、陈若曦等人创办《现代文学》杂志,引介西方理论与文学作品。1961年王文兴到南方澳服兵役,渔港风情后来也成为他《背海的人》的小说场景。他的童年与青春期一直在为写作做准备。

王文兴花七年写作《家变》,25年完成《背海的人》上下两册,最后用了13年完成《剪翼史》。1973年《家变》出版时引起巨大讨论,这本书以主人翁寻找弃家而去的父亲为线索,反思家庭伦理,行文掺杂注音符号、自创新词等,被批为离经叛道之作,同时也使小说一版再版,成为研究者钻研对象,奠定了王文兴的文学地位。《家变》也入选《亚洲周刊》“20世纪中文小说100强”。

苦吟诗人难觅知音,王文兴年轻时也曾一度彷徨,要是作品没有人理解该怎么办。但他意识到文学跨时空的特性,决定给作品25年,甚至50年的时间。接受香港电台华人作家纪录片《雕刻文学——王文兴》采访时,王文兴说,他把阅读与写作看成是麻醉药,“我投入阅读和写作,那么人生的一切困难、种种挫折,完全都不存在。我倒认为文字对很多人都可以是人生的答案。”

值得一提的是,王文兴2008年曾受“莱佛士初级学院国际教育研讨会”邀请到新加坡举办文学讲座,介绍现代主义小说。针对文字的执着,王文兴当时接受《联合早报》副刊记者吴启基(已退休,本地诗人)采访时说:“写完后再看一看,到找不到任何可以改动、替换的字眼为止。所写作品,自己不感失望,能够安心是最好。”

写作,只求心安。

推崇慢读、细读

1965年,王文兴赴美国修读爱荷华大学外文系硕士,返台任教于台大外文系至2005年退休,2007年获颁台大名誉博士。2009年获颁台湾国家文艺奖,2011年获马来西亚《星洲日报》颁发“花踪世界华文文学大奖”并荣获法国艺术与文学勋章。

作为学者,王文兴推崇慢读,他继承西方新批评文本细读的方式,认为伟大的文学作品必然锱铢计较,没有一句多余的话,每个细节都埋藏着深刻意义。王文兴桃李满天下,已故旅台马华作家李永平就读台湾大学期间受王文兴现代文学分析课程的影响,在写作与教学上继承细读、细琢的态度。

王文兴的其他著作有:《龙天楼》《十五篇小说》《书和影》《星雨楼随想》等。

台湾文讯杂志社10月3日代家人发布新闻稿说:“王老师走得十分安详,有关治丧事宜,基本上师母(陈竺筠)尊重王老师生前交代,尽量简单,不劳烦大家。日后文学界、学界的追思纪念会,另择期举办。”