隐身

一般人都认为佩索亚在文字世界化作七十多个分身,各有各的名字生平个性,是佩索亚多重人格的投射,但我感觉他是为了分离自己,分离了又分离,直到自己不再存在,这就是佩索亚对“我”这个谜的定义:“我开始了解自己了。我不存在。/我是我对自己的理想与他人对我的塑造之间的空隙。”或许这也可以解释为什么我那么喜欢给自己取笔名。当然也是因为贪玩,因为诗里有猫出没,所以笔名叫做“猫就是这样”,因为文中描述与畸零者同在一段时空擦身而过,所以笔名叫做“角落生物”。匿名不一定是不负责任。负什么责任呢?不管叫做什么名字,诗人的责任就是把诗写好,歌手的责任就是把歌唱好,画家的责任就是把画画好。中世纪的画师一般都不署名,匿名是在上帝面前抱持谦逊,同时也意味着否定个人主义,他们不是为自己而创作。那么,或许在自己的作品上署名才是更人性化?但我不是想说这个。当跨性别歌手Anohni说,她之所以选择隐身在一张张女人的脸背后唱歌,是为了让听歌的人从他们对歌手身份的成见中释放出来,完完全全只专注于歌声及其所传递的信息,我懂。隐去了创作者,才能显出作品。所以,还是让我隐身自己所写过的每一首诗背后,不是为了抹灭作者,而是为了释放作品。

花下

选择来会安小旅行几天,不是因为她被列为世界文化遗产,只是因为喜欢“会安”两个字的组合。当然也是为了会安的九重葛。启程之前上网搜集会安种种,发现会安古镇看似到处都种有九重葛,就更向往这个小地方了。我对九重葛有一种特殊情感,从前老家父亲种有一株,一年三百六十五天都开着花,生命力强,俗里俗气。我第一次觉得九重葛美是在印度乡下,寻常人家都把木门漆上蓝色,这种我称之为印度蓝的蓝色,跟九重葛的紫红色非常搭调,印象中的俗里俗气就变成了土里土气,十分朴素。真正教我惊艳的九重葛,则是我曼谷家附近,某个摩托德士亭子旁边那株。长得比人还高,紫红花簇密密匝匝,一重一重披下,形成一把偌大天然的遮阳伞,为花下的摩托司机遮挡日头,他们坐着等待乘客,一个一个看似被庇护的孩子。那株盛放的九重葛撑起我在曼谷期间最美丽的转角。然后有次重返曼谷,发现那株九重葛不知道什么时候被锯掉了,每次路过都要抬眼向它致意那个角落,感觉特别光秃、特别晃眼,从此那株九重葛就成了我精神里的秘密基地,永远密密匝匝地盛放着。会安的九重葛感觉比较世俗,因为经常被迫入镜或者合照,但跟那些在招展的花枝下留影的喧哗游客比较起来,它们显得自然多了、安静多了。

牵手

离开巴基斯坦前往印度继续旅行之前,我在拉合尔的乌烟瘴气里迷了路,似乎每样事物都不在对的位置上,又或者我才是这个世界唯一被放错了地方的人。天气苦热,冲完澡后,一踏出浴室就听见有人喊我的名字,我们又再一次相遇,恍若隔世。一个星期前才各走各路,以为从此不会再见,各自在种种际遇里颠簸多年以后,偶尔忽然分心想起,彼此可能早已面目模糊,甚至想不起来对方叫做什么名字。发现我们在同一家青旅落脚,让我感觉没有那么不安孤单。当天晚上,两人一起走路去附近的夜市觅食,途中他讪讪地提起初来乍到巴基斯坦,第一次看见男男十指相扣并肩同行的时候,错愕之余怀疑不是自己想象中的那样,讲起来都有点尴尬。但这种画面我早已见惯不怪,在我生活的城市里,经常可以看见印度和尼泊尔来的移工互相牵手漫步,那是他们从家乡带来的市井风景,亲昵的举止标志着情谊,但不一定意味着他们是同志。也不知道谁先牵谁的手,起初只是恶搞,我们两人边走边笑,没有浪漫,只觉滑稽,一条幽暗的夜街越走越暧昧。但我从来没有如此清楚地意识到自己有一只手。一分钟后,一百年后,两人都静默了下来,彼此松开对方的手,恍恍惚惚拐了个弯,杂入灯火通明的夜市里,仿佛什么事也没有发生。

顺变

面对失去了至亲的朋友,我们会说“节哀顺变”。有时我们只说“节哀”,有时什么都无需说,只是安静地和对方一起坐在同一段时光里,这样就足够了。劝人节哀,只是希望对方哀而不伤,并非否认他哀伤的权利。任何人都有哀伤的权利,允许对方学习和自己的哀伤共处,这是一种尊重。我们温柔地把他和他的悲伤托付时间。快乐总是短暂,但哀伤也不会长久。樱花陨落在樱花陨落的时候,骤雨降落在骤雨降落的地方。我们想要知道有些什么是永远不变的,一间书店消失了,一家戏院熄灯了,我们有时说话,有时沉默,照片褪了颜色,衣服脱了线头,恒星爆炸,地瓜发芽,所有一切都会成为过去,我们不会失去任何东西,有人活到早上,有人没有,手机又需要升级了,旅程已经来到尽头,情人变回陌路,爱猫安葬树下,音乐开始了又结束,乘客上车了又下车,我们终究发现没有什么是永远不变的。所以我更喜欢“顺变”这两个字。我们感到哀伤,因为我们无法接受变故。我们可以接受变故,只要这种变故不是灾难。谁不希望自己的生命是一条平稳的直线?但我之所以倾心于生命,正因为它是一个不断变化的过程。那么,让我学云一样顺应变化,从一种美到另一种美,我也知道自己终须抵达,但我不想忽视沿途风光。

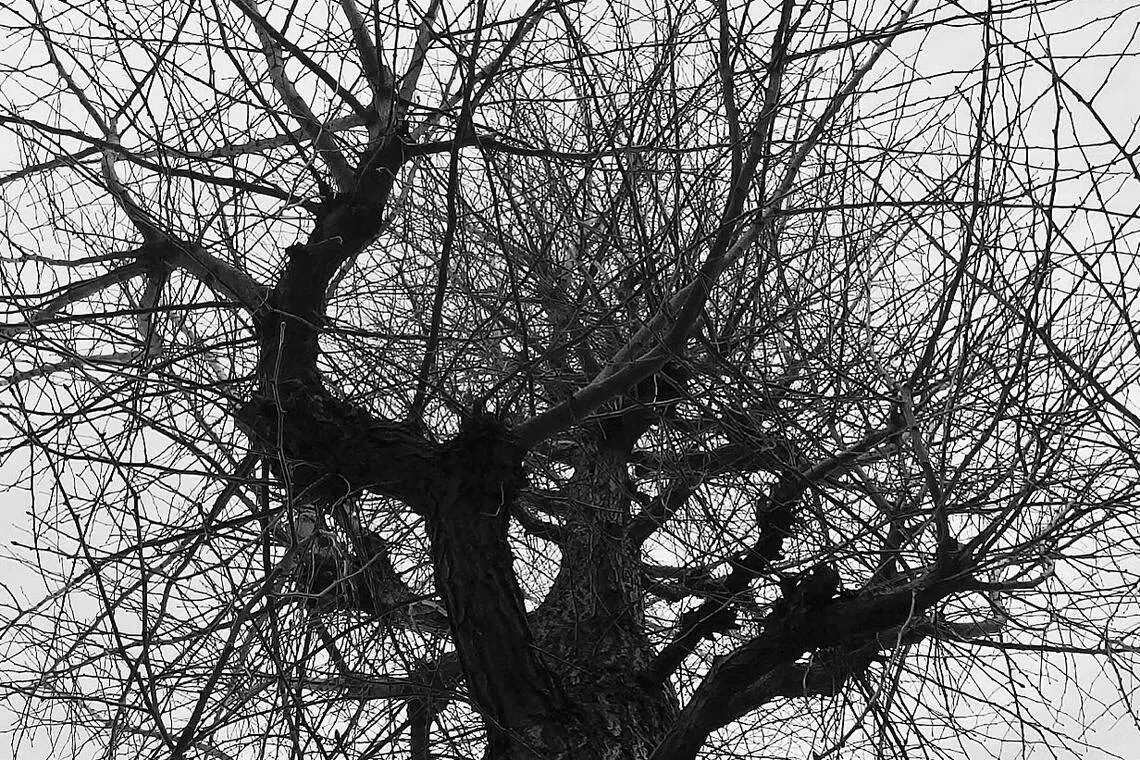

存在

宇宙质量总和为什么会是零?我对爱因斯坦这个发现的理解或者误解可以在美国诗人柯思米基某首诗里找到:“看来你不失去一样东西就不会得到另一样。/总有某种法则/会得处理有限资源。”从小觉得自己是在填补谁空缺出来的人生,此时此地我正呼吸着谁被剥夺了的空气。我获得了谁失去的东西,例如相爱的自由和结合的权利,我感到很抱歉。谁坚持着我放弃的东西,例如稳定的职业和远方的梦想,我希望他快乐。如果我从未出生在这个人世,一定会有另一个人,在世界另一个我不曾踏足的角落,代替我把这些字句写下。一定会有一个不是我的男人,在墓碑前为我所没有的女儿点燃一根蜡烛,怀抱一颗本来属于我的沉重的心。一定会有一个小孩,在应该由我来承受的病痛中,提早结束也可能是我的童年。不一定是另一个人,或许是另一种生命,譬如说一棵树,在我立足之地缓慢地向世界伸出枝桠,它为这颗母星所做的事一定比我更多。让我好好感受晨光轻抚,因为没有其他更好的方式可以和我取代的生命同在。让我尽量不要伤害他者,因为没有其他更好的方式可以偿还我对万物的亏欠。让我为我感谢的事物列一份永远不完整的清单,死亡放在最后,晨光排在最前,两者之间有猫以及所有我喜爱的诗人。

猫语

或许只有人在回顾过去和前瞻未来的时候,才会意识到时间的流逝。这几天猫非常黏我,可能因为猫知道我又要离开猫一段时间了,我下一趟回来曼谷应该是年尾的事情。但我怀疑猫的词典里面,不只没有“残忍”这两个字,也不会有“年尾”这个词汇。猫会不会回忆往事?猫会不会计划未来?我不知道。猫似乎只活在此时此地。猫睡觉了。猫醒来了。猫呼唤我了。猫吃罐罐了。猫大便了。猫玩耍了。猫吃干干了。猫小便了。猫磨蹭我了。猫睡觉了。猫醒来了。可是猫显然是有记忆的。大疫两年后第一次回来曼谷,猫一看见我就像一头快乐的小猪那样快步跑来跟我互相磨蹭,发出我想念了两年的女高音,不是抱怨,而是欣喜,我听得懂。从前不太相信所谓的动物沟通师,阿西西的圣方济各精通鸟语,对我而言只是一个隐喻,直到有一次我看着猫的背影,突然听懂了猫叫我给她猫草,奇妙的是猫一句话也不必说。虽然我跟猫讲人话,不过在我和猫之间,人的语言经常让我觉得多余。人的语言不一定是桥梁,有时也是围墙。不一定是花朵,有时也是石头。不一定是权利,有时也是权力。不一定是解药,有时也是病毒。我并不是每次都听得懂猫语,听得懂的时候感觉我们父女是一体的,我分不清我到哪里结束猫从哪里开始。

飞行

六月最后一个星期,为了探望朋友罹癌老猫,去了一趟狮城。五天四夜的小旅行,但我一点旅行的感觉也没有,恍恍惚惚坐在候机室内,或许尚未能够完全适应没有了妈妈的日子。那是我第一次探望朋友老猫,也是最后一次。我回来后不久,老猫也离世了。直到两个月后的会安行,我才重拾了从前单独旅行的快乐。近两小时的航程里,我不属于这里也不属于那里,我只属于我们所有人的天空。从一九〇三年莱特兄弟完成人类史上首次飞行,到今时今日乘搭飞机已经成为一种常态性的行为,不过短短的一百二十年而已。世界进入网络时代快速运转之后这二十年,廉价航空兴起也让多数人都负担得起飞行体验,现在坐飞机还会有什么新鲜感呢,我们能够感觉疲乏已经很不错了。可是我对人类可以飞行这件事情,依旧抱持着一份惊奇和一种敬畏。无论航程是长是短,我们坐在共同命运的各自机位里,不管做梦抑或清醒,生死在他者掌控中,请系好安全带。着陆之前鸟瞰岘港近郊,屋顶排列杂乱无章,七横八竖如乱葬岗,有别于曼谷廊曼机场附近的寻常人家,屋顶整齐划一,虽然更像坟场。我对墓碑下的各种故事没有太大好奇。生老病死,会有什么不同,差别只在细节。但也正是这些细节决定了我们一样的人生不一样的滋味。

无尽

自从看过瑞典导演罗伊·安德森的《关于无尽》之后,大疫蔓延以来,每年踏入九月都会想起电影里的某个片段,没有开头,没有结尾,甚至没有故事,只见一对男女背对观众,闲散地坐在长椅上俯瞰山丘下的人间,野雁排成一个倒过来的人字飞过,然后男人开口说了一句:“九月了。”镜头一动不动看起来像一幅油画,让我想起十九世纪德国画家弗里德里希,他的画中人永远背对观众面向天地,他们看见的世界是他们自己,我们看见的他们是我们自己。其实整部《关于无尽》就是三十三段没有开头没有结尾没有故事呈现了存在各种荒谬面向的碎片拼接成的人生剧场。片中另有一段就很明显是在复制夏卡尔的《飞越小镇》,那么,这部电影还有跟谁隔空遥遥眉目传情?一直觉得安德森一定也非常喜欢美国画家霍普,那个在火车站月台左顾右盼等了许久都没有人来接她的女人,难道不是从霍普描绘的车厢走下来踏足在安德森搭建的月台?她和她的影子一样孤独。《飞越小镇》完成于1918年,《关于无尽》问世于2019年,但绘画与电影之间相隔何止百年。而安德森偏偏反道而行,不厌其烦在摄影棚造景拍摄,把电影的每个镜头拍成一幅油画,那是他对一种更人性化但也更具神秘性的古老手艺的痛惜、缅怀、致意。

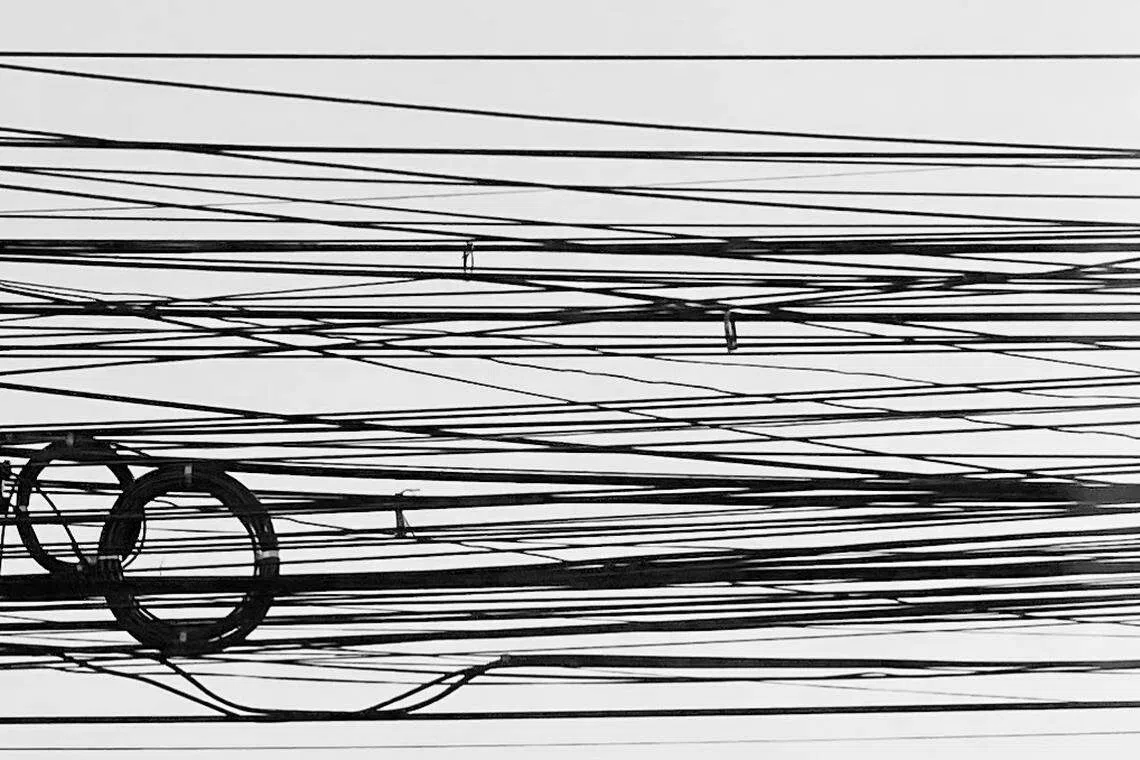

碎片

我记性差,没有耐心,气短,喜欢俳句、明信片和碎片化的书写。加莱亚诺以近两百块折射现实种种的碎片所组成的《拥抱之书》让我着迷。我们对世界与存在的理解是碎片化的。佩索亚的《不安之书》也是把自己的存在切碎成各种切面的一本著作。他在给朋友的信里这样形容这部没有完成的作品:“片段,片段,片段。”朵卡荻说:“我们应该信任片段。”并将这种碎片化的书写方式推向极致。帕慕克说:“总有一天我也要写一本只以零碎断片组成的书。”他为了激怒友人而故意奚落班雅明:“他之所以出名不是因为那些完成的作品,而是他始终无法完成的作品。”班雅明这个资本主义时代的抒情诗人生前曾经表示,他想要做一本以引文所写成的书,可惜这个愿望始终未能实现。但有时候,未竟的作品比完成的作品更有趣,如果不是更有意义的话。忘了是谁说的,有些作家令人激赏,与其说是因为他们完成的作品,不如说是因为他们撕毁的那些。而我一直都想创作一本由节录的诗行构成,诗的其余部分只存在于读者的想象里,因此不同读者各有不同版本、未完成的诗集。每个碎片都是一个细胞在不同的读者的想象里分裂成不同的命运。当然,我也有自己的版本,但我不会告诉你们,它属于我以及我自得其乐的时光。

杂念

成熟的果实不一定会掉落我手上。对待自己写坏了的诗,我跟母猫把无法存活的初生猫仔吃掉,其实没有两样。我想亲吻你的思想。相较发明独特的字,我更喜欢擦亮平凡的字,平凡的贝壳里有一整个海洋。痛苦也可以是礼物,但必须是我自己的,我不知道如何将他人的痛苦当作自己的礼物来领受。诗歌是当你有一天终于恍然,阪急电铁月台令你心烦意乱多日的机械化鸟鸣,原来就是验票口的导盲铃声。“错误”这两个字只存在于人的词典。对于许多天赋异禀的创作者而言,天赋也是天谴,我们这些普通读者在他们的地狱超度自己。我心甘情愿做的唯一一种奴隶就是猫奴。我们的床就是我们做梦、相爱和死亡的国度,我的国旗是我们的床单。梦见自己跟一票人面面相觑同桌吃饭,对有社交障碍的我来说简直就是一个噩梦,还未动筷就吓醒了。我们手中微小的烛光让它带给人间庞大的阴影颤栗。哲学家在沉思般的秋天。我任由风梳理我的思绪。这首乡村歌曲老土得连泥巴和青草的味道都闻得到。没有人比我更擅长我自己了。谁也休想一句箴言就把人生给打发掉。在充满了不确定性的人生里,唯一确定的事物是死亡、手中这杯咖啡、我还活着。死亡如果是面镜子,它倒影的都是生命。我短暂的一生就是一段漫长的试用期。

(作家自述:离开岛国之后二十三年以来,世界跑到前所未有地快热累,我都跟不上了,但也不想跟上,只想耍废在家,抱着猫写一点东西,过一种山枯水静的局外人生。)