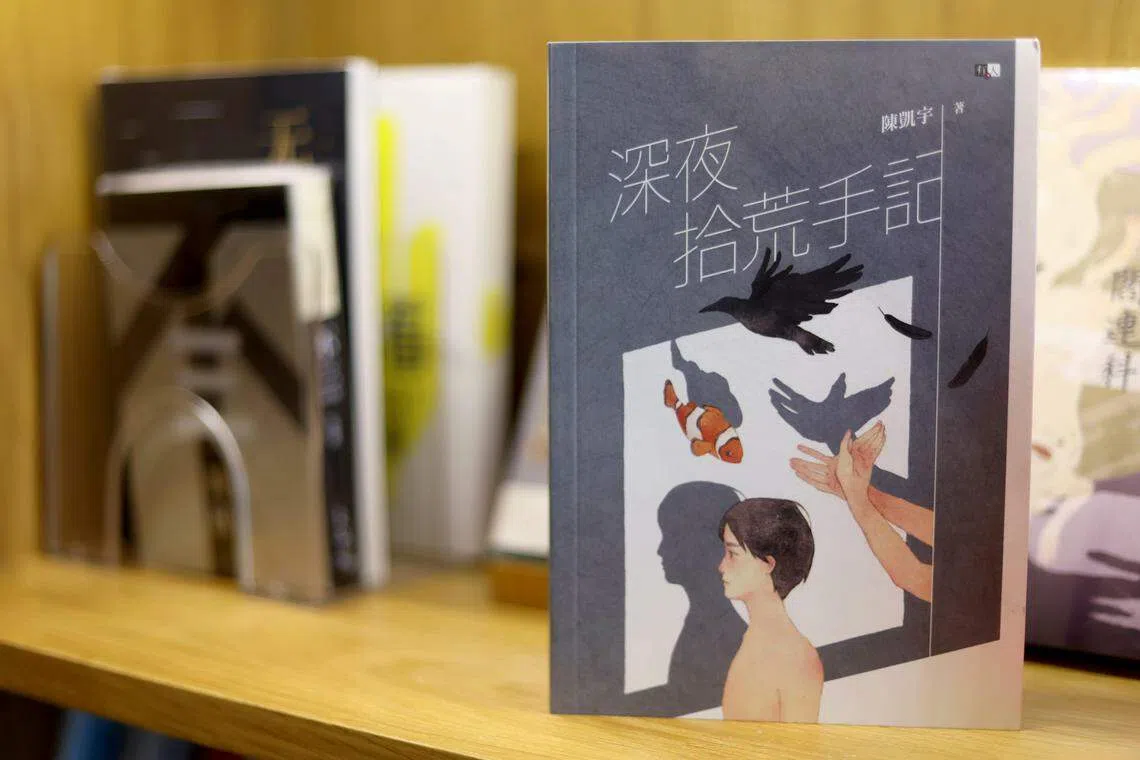

刚出版《深夜拾荒手记》的陈凯宇,在专访当天穿上白衫,而后又换上黑衫。“彩色的已经很少了。”一如书中《白色衫的穿着须知》的泾渭分明。

对一些写作者来说,出书象征出道,或“作家”之名的配得感。陈凯宇视之为写作生涯的新阶段。“以前都是很分散的,一些投稿,一些收着,现在是找到一个箱子,全都放在里面,想要看的时候就可以打开,我知道它在里面,放心很多。”

曾获《联合早报》金奖、新加坡大专文学奖和马来西亚花踪新秀散文奖,作品散见于《文艺城》《星洲日报文艺春秋》等文艺园地,陈凯宇也是《联合早报》第五代字食族专栏作者。五年来细密不断的写作,是对生活经历的记录和定义,经过挖掘和整理,集结成12万字的散文集《深夜拾荒手记》。五辑36篇散文,以《井底之亲》一辑开篇, 而后便是《看不见恋人的城市》 《夜雾时刻》《深夜拾荒手记》,再以《变形记》作结。

为什么非得是散文?陈凯宇说:“我的生活就很散文。”《牛皮癣是我》里好不起来的皮肤病,《第一张脸》那张歪掉的脸,性向,以至敏感的身体知觉,这些和一般人不同的事情,有时压抑心底难以言说,只能一片一片写下来。

想念是自己一个人的事情

散文是纪实,它自剖,也剖他人。陈凯宇说,除了家人,如果书写对象还存在生活里,通常就不会写下发表。那倒不是悼亡之念,也并非道德良知。话及此处,他分享最近在听的歌词:“要放开你/才随时能/挂念你”,来自香港歌手AGA的“Miss you goodbye”。他借此形容书写状态:“你不在了,所以我必须放开你,想念是自己一个人的事情,写作也是,所以它不是悼念,比较像是想念。”

这也让陈凯宇想起在南洋理工大学学写作时,老师黄凯德为他的作品,留下的一句评语:有些人来了,就再也没有离开过。“我现在才明白这句话在讲什么,就是他们可能来过,但又走了;而我这里就想方设法把他们留下来。”

扣连《嗅觉、记忆、书写》,陈凯宇说了两个关于嗅觉的故事。“九月和他去台中,我们一起洗衣服,后来那些衣服都没有穿到就带回来了,后来关系也越来越没有办法了。我一直没办法把那些衣服再洗一遍,就这样放在行李箱里,有时候突然很想念,就会去闻。”

如果再洗一遍,好像有好一大部分的东西就没有了。

还有一次是在商场架上,寻见对方用过的乳液款式。他一点点擦在手上,合上盖子物归原处,回家时一路携带气味闻嗅。挣扎过买不买,但最后没有——如同《隔离的猫》。陈凯宇说,写作会因为这些感官的敏感变得格外执着。同时却也需要这些敏感寻求解脱。

回归箱之隐喻,他说,别人或许可以轻易放手,例如关系结束后找个箱子,把相关物件放进去,收起来或丢掉,他却得反复触碰这些东西,一直到感觉差不多了,终于可以把衣服再拿去洗了,方才知道它(他)已经走远。

董启章提到定义句运用

香港作家董启章在《深夜拾荒手记》的序言里提到定义句的运用,那些一锤定音的总结,是他对陈凯宇作业的少数保留之处。但对他自己来说,定义是必要的,为了能够安心一点。

即便写作煎熬,不写作也没有比较快乐。陈凯宇觉得,经营人与人之间的关系,有时候比写作更徒劳,因为写的东西至少得以留存。《现世预报》写的就是不断认识新人,不断和人发生连接的过程。

“这些到最后都很空,生活好像一直人来人往,没有什么人会留下来,但至少写作不会让我把自己丢下。也没有人把我丢下。”

2019年,陈凯宇成为《联合早报》第五代字食族专栏作者。当时的他爱好是写日记,挖掘自己。回望那个阶段与现在对照,他说:“现在是整理比较多,一边挖一边整理。以前相对没那个觉知。当然还是可以挖到很多东西,但你需要判断哪一些有价值,哪些没有。”

多年前一门文学批评课上,同学在白板上为电影文本如《黄金时代》写下一句话心得,陈凯宇写的是“垂直活着,水平留恋着”。写作于他于生活,或许也是这么回事。

「我」——梁馨元 X 陈凯宇创作对谈

日期:11月5日(星期日)

时间:下午4时至傍晚5时

地点:草根书室(25 Bukit Pasoh Rd, S089839)

写作为何在深夜?陈凯宇 X 牛油小生对谈会

日期:11月11日(星期六)

时间:傍晚6时至晚上7时

地点:城市书房(387 Joo Chiat Rd, #03-02 The Modules, S427623)