新加坡诗人希尼尔的《彼岸星空》写到:“我们的两岸,一衣带水,仅仅盖章,盖章,盖章”,尽管写于1980年代末,诗中隐约的抱怨声,如今依然熟悉;而马来西亚诗人小曼(陈再藩)的短诗《两岸》“因为两岸,心和心之间,恒有一座不坠的桥”,又将两地情谊紧紧牵起。

百年来,新柔海峡两岸被长堤衔接起来,长堤作为两岸人民日常往来的交通要道,在文学中也是常被书写的对象。

1950年代,大名鼎鼎的韩素音曾在新山与新加坡行医,见证英殖民政府与马共之间的斗争。她描写紧急状态的长篇小说《餐风饮露》就多次写到长堤:那是一条马共与其同情者走私物资的要道,气氛总是紧张,有军官驻守。警官陆克·戴维斯在思考自己的殖民者身份、剿共任务与马来亚现实时,他眼中的长堤似乎是通往黑暗世界的隧道:“傍晚时分,在中餐馆的霓虹灯下啜饮啤酒,长堤的灯光蔓延,向海峡的黑暗核心倾泻……”

在小说中,新柔长堤通向陆克·戴维斯内心的彷徨。

《韩素音在马来亚》作者章星虹受访时说,《餐风饮露》有韩素音自身半自传的色彩,用小说的方式记录了历史,比如当年马共走私的物品除了有子弹、手榴弹,还有手巾、胶布、鞋、纸、墨水和香烟,可当做史料参考。

韩素音是亚欧混血儿,出生于中国,后来到欧洲学医,1949年在香港邂逅记者伊恩·莫里斯,写出畅销小说《生死恋》,1952年嫁给英国情报官梁康柏后同往新山生活,开始在新柔两地行医。1956年出版《餐风饮露》之后,韩素音多次拜访新中国,撰写《毛泽东与中国革命》《周恩来传》等作品。

章星虹说,《餐风饮露》出版于1956年韩素音重返中国之前,小说家是以一个殖民地知识分子的内省视角出发。“现在学界看韩素音,中国学者会完全(将韩素音)光环化,西方学界则不看她在马来亚这段反殖民的部分,只看她的新中国时期。其实韩素音在马来亚,曾为华族的生存、为南洋大学说很多话。”

写长堤 离不开情

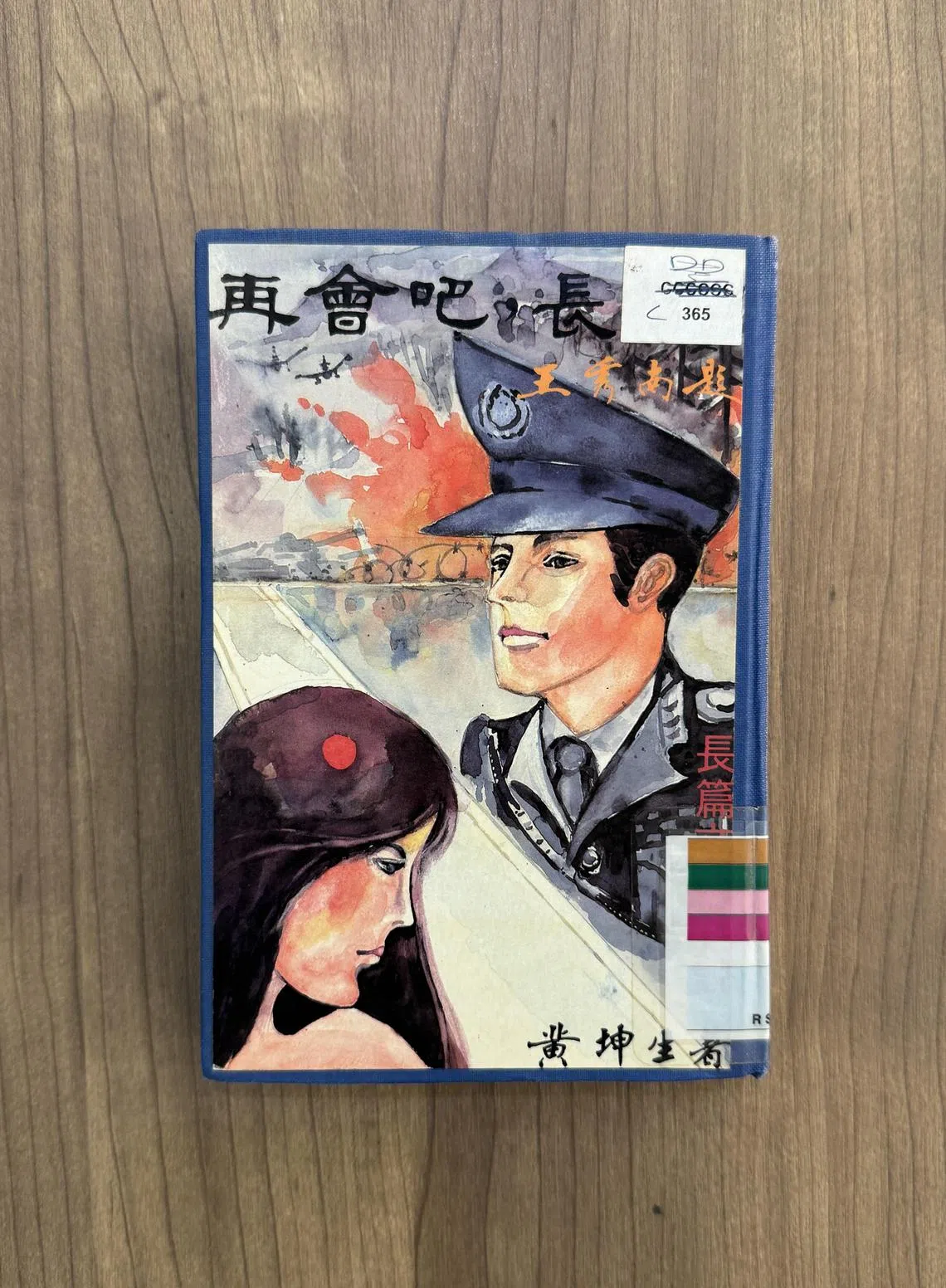

紧急状态之前,新柔长堤发生过的最严重历史事件当属1942年日军南侵,英殖民政府为了阻挡日军入侵而炸毁长堤,这个事件被已故作家黄坤生虚构成一部可歌可泣的抗日爱情小说《再会吧!长堤》。

这本1983年出版的小说讲述136部队的抵抗战争,小说家塑造了一个正气凛然角色——日军少校铃木一郎,因唾弃日军暴行而不惜叛国加入抗日军,进而与战友叶婉清相识相恋,无奈双双在战争中牺牲性命,最后一项任务便是炸毁长堤。

长堤作为文学意象,离不开情。

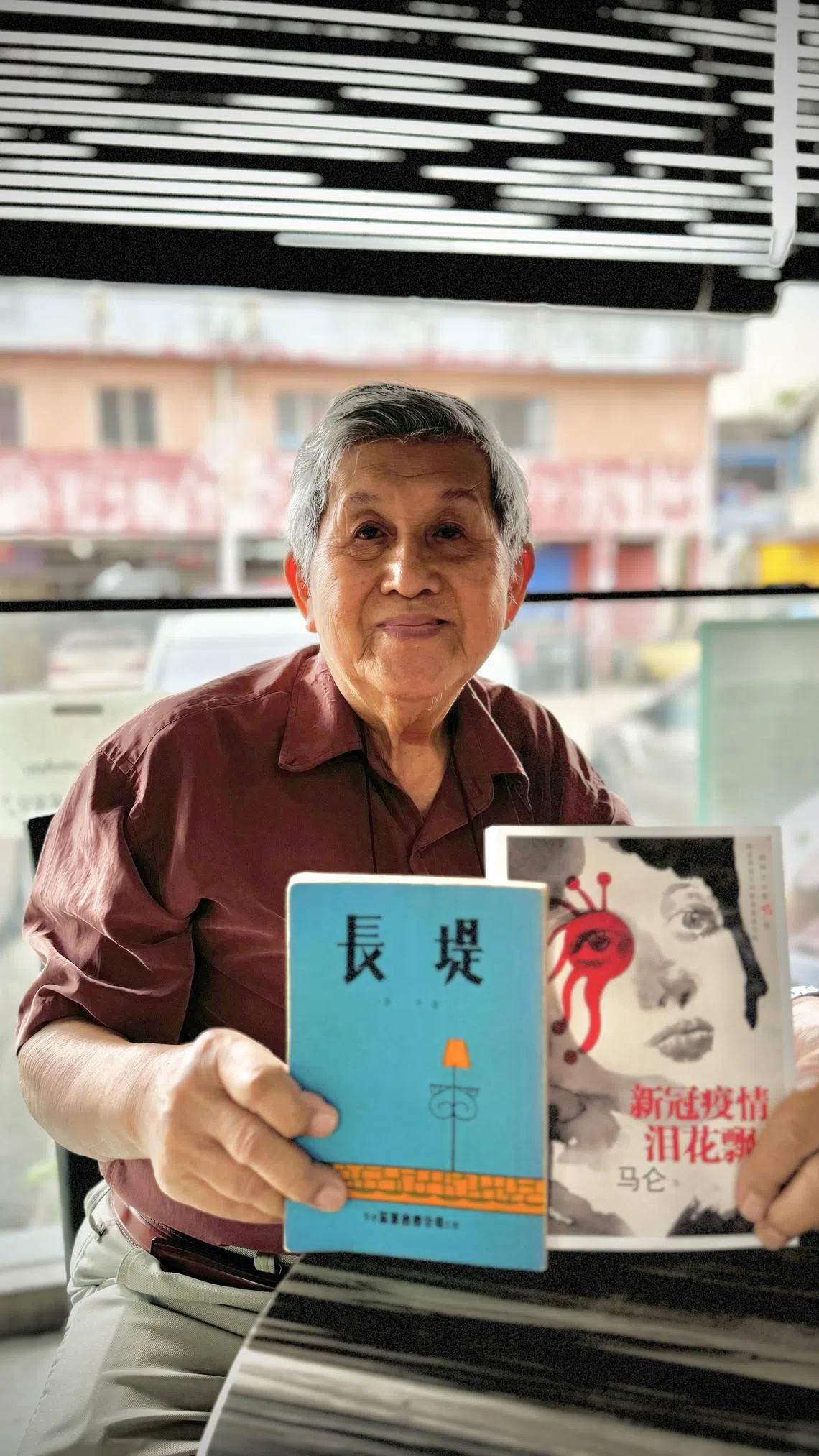

资深马华作家马仑出版的第二本小说集《长堤》便勾连着青春男女甜蜜又悲戚的爱情。

《长堤》写于1961年,小说描述男主角华戎因自卑和多愁善感而放弃了爱情,放手爱人凌燕到澳大利亚留学。尽管小说以华戎凝视着长堤为起点,他眼中这道联系着新马的“雄伟而坚稳的通脉”,最后仍无法保证他的爱情美满。若放置在新马历史政治来做进一步文本诠释,颇值得玩味。

马仑1940年出生于笨珍,师训学院毕业后被派到边佳兰教书。当时马来西亚还未成立,马仑从笨珍经新山过长堤到新加坡,一路上看到许多关于马来西亚计划的政治标语与大字报。过了长堤,马仑前往樟宜乘船到边佳兰。此后,长堤成为马仑写作的重要主题。

在新马分家后,马仑也经常到新加坡的图书馆查找资料,认识了许多新加坡文人和书画家。疫情期间,马仑有感两地人民无法往来,写了长篇小说《新冠疫情泪花飘》,以写实手法,加入新闻剪报,记录疫下的生活。

2020年初冠病疫情肆虐以前,长堤也曾因为2003年的沙斯(SARS)疫情而紧张戒备。

长堤有越堤族的故事

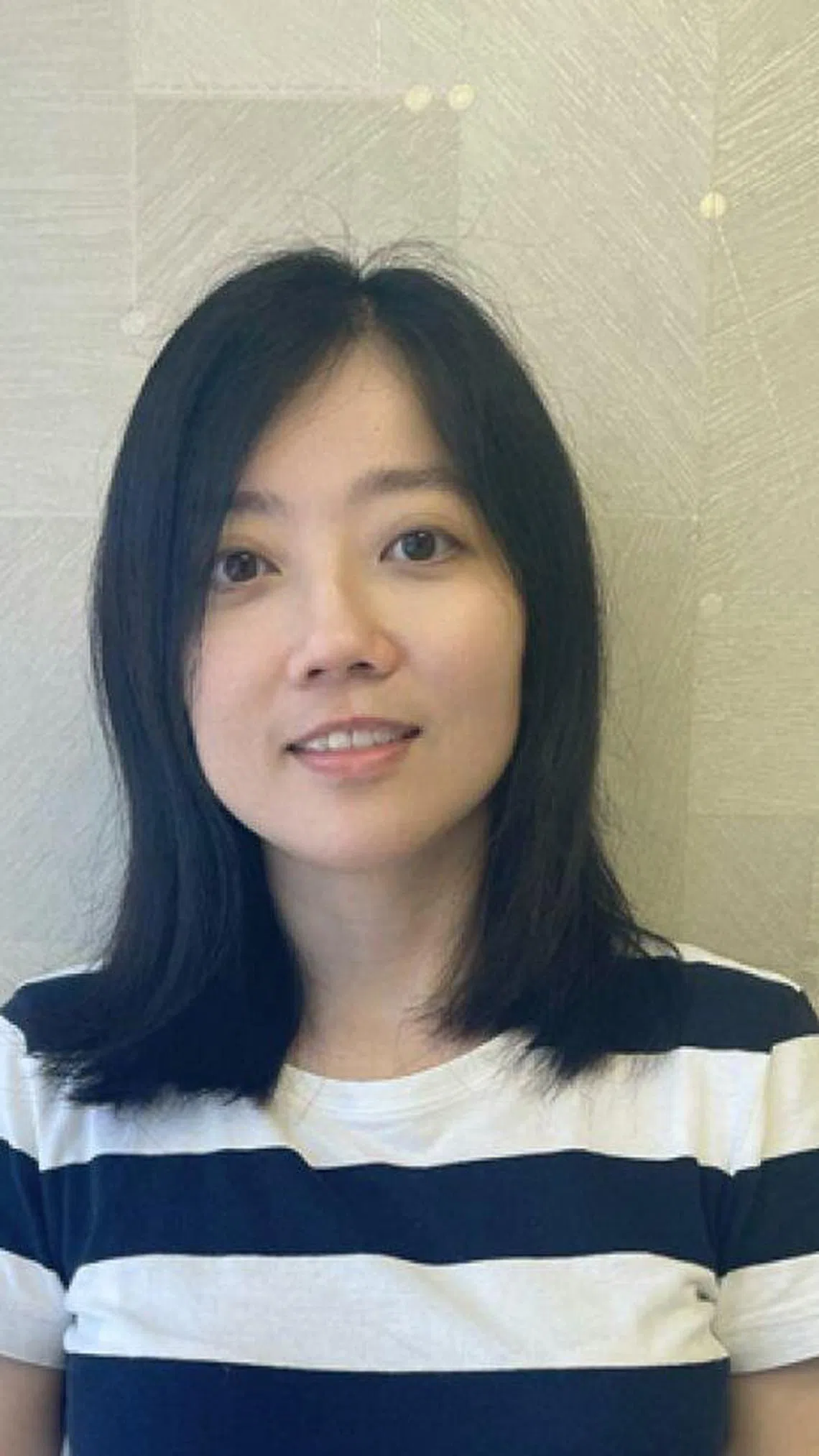

出生于马来西亚,定居新加坡的作家丁云曾通过短篇小说《通关》描写越堤族的生活,以及疫情对他们的影响。另一篇《生死边界》则写新加坡华文流亡者的故事,小说中失望于新加坡华文教育命运的老陈,与曾参与学潮不被允许入境新加坡20年的“卜基阿珠”,在阻塞的长堤上相遇,回忆缱绻。

丁云受访时说,1990年至1992年间,因妻儿的“家眷居留”未批,必须频繁来回长堤。当时还是旧海关,堵塞严重,一家人常常走路过长堤。

他说:“人很奇怪,有了同伴,走起长堤来不觉得长,脚步也轻快多了,因而听到各式各样的越堤族故事,有追梦、有励志、有辛酸、有牢骚。我收集不少越堤故事(各大民族都有),本来打算写一个短篇系列,但只写了三篇《通关》,后来还写了一篇《生死边界》就停止了。可能是因为妻儿的‘家眷居留’办妥了,生活安稳了,心灵冲击少了吧?”

不过他也曾彷徨:“在(长堤的)冷风中,常常问自己,漂流的我,漂流的人们,在追逐什么?盼望什么?逃避什么?又问,什么时候,人们可以真正安定下来,找到一处停泊的港湾?”

丁云目前在构思一个关于越堤族的长篇小说。

马华作家冼文光也曾是越堤族,他借小说集《柔佛海峡》的诸篇小说转化个人的长堤经验。其中一篇《在Danga Bay准备开拍新山第一部同志独立电影》,脱胎自过长堤时的机遇。

他受访时特别指出,某天他在新山等170号巴士过长堤,跟排在他前面的一个男子聊起来,对方声称是广告片副导演,曾到新山拍广告,还提及黄亚福街后巷的跨性别性工作者,突然问了一句:不知有没有人拍过新山同志电影?

这番奇妙对话促成了冼文光小说的创作。

另一篇《楼:1970》则与新华文学现代主义文学杂志《楼》有关。

冼文光说:“一天傍晚,我挤塞在返回新加坡的170号巴士里,那时期SARS肆虐得人心惶惶,杯弓蛇影的;长堤上巴士极度缓慢移动,我拿出前些天文艺城编辑林迪玞(林山楼)所赠的《楼:4》来看;我被里面的文风震动,尤其对《午夜之死》一篇印象深刻——封闭的楼、挤逼的巴士、SARS、人;我脑海霎时想象着:竖立的巴士颇似一座楼、倒塌的楼颇似一辆巴士……”

长堤便在冼文光的文学想象中,变成容纳一座座封锁中大楼/巴士的虚拟空间。

他相信,只有长期被那“火一般戳热”的长堤折腾过的写作人,或许才可能于创作上被“逼”出一点新意。

重构文化交流长堤

越堤意味着飘零,多少人离开自己的家乡到另一个地方生活,新山就是这样一座城,在马华80后作家方肯的长篇小说《海峡边城》里,青年男女似乎注定要离开新山,到不同地方(包括新加坡)追逐理想。

方肯受访时说:“新柔长堤承载的都是苦涩的滋味。为生存而不得已日夜穿行,内里是牺牲、刻苦、辛酸、无奈、委屈等等。这是从新山过去的人。而从新加坡越堤的人,便不是这么一回事。在新山人我的眼里,新柔长堤是一道从闭塞走向解脫的枢纽,像喉咙,释放那些消化不良的阻塞物。”

她继续说道:“或许因为我是新山人,对于新加坡的文学想像就有些一言难尽。那么近,那么远。在我的文学想像里,它是一座低温的岛,说不上热情,也不完全冷漠,各种外来的因素不断影响其形态,重新捏塑,再捏塑,它不会定格在一个模样,而且是在很短的时间里变化又变化,却维持一定的格式,如机械那般。”

报道文学方面,丘文华(已故韩山元的笔名)1989年出版的《长堤两岸》记录了一段来自麻坡的越堤族心酸走上绝路的故事。此外,2001年由土司工作室撰写的《新新关系》通过大量采访越堤族,反思新山与新加坡的关系。最近,旅游作家叶孝忠也希望从新加坡的角度观察马来半岛世界,书名《我给新加坡写了一本马来西亚》意味深长。

长堤除了作为文学文本,还可以是新马两地文坛互动的号召。

新加坡文化奖得主、诗人、学者王润华教授与文化奖得主、诗人淡莹,从2015年起赞助新马巡回诗文朗诵系列活动“南方文学之旅”,邀请新马诗人、作家、表演艺术工作者携手走入新马校园,搭建新马文学交流的长堤。“南方文学之旅”至今已经举办超过20场活动,来临8月和9月还将分别前往东马古晋与新山。最近也由南方大学学院中华语言文化中心与马华文学馆出版《南方文学之旅诗文集》,记录第一阶段的文学旅程。

王润华受访时说,新马两国的文化人与作家不认识彼此的作品,让人遗憾。他认为,尤其新马华作家彼此的家人、祖先都有密切关系,同时也是建构东南亚华人以及东南亚各个国家文化的重要组成,应该重启认识彼此文化、文学的工作。

“重建长堤是要让两个国家的四语文作家、文化人互相来往交流,并朗诵他们的诗文。我认为我们不单要在新加坡办,也应该到马来西亚的各个学校,因为学生最容易接受影响,通过朗诵,提醒他们不要忘记文学,散播文学的种子。”