在新加坡华文文坛,烈浦是一个广为人知的名字。原名陈川强的他,1938年生于新加坡。虽然烈浦并不像土生土长的第一代新华作家如杜红和苗芒那样闪亮般地崛起于1950年代中期,但是,他从1970年代中期至今50年广编文缘,却似细水长流地见证着新华文学悠悠的发展之路。

1975年,隶属于新加坡教育部的教育出版社,总经理何家良提出出版一本新型文学刊物的建议,邀请杨松年、王润华、骆明、杜诚、烈浦、谢克为《新加坡文艺》季刊的编辑,并由杨松年担任主编。《新加坡文艺》创刊号在1976年1月面世,至1980年12月出版的第20期为止,编委会皆为上述六人。

曾在2004年10月23日电话访问烈浦的新加坡国立大学中文系硕士生许永华,在其《不灭的“星星之火”——对一个协会和一本杂志的研究有感》一文中指出:“在被认为是文化沙漠的新加坡,也许这份杂志和这个组织不能制造一种文学思潮,不能编织一段文学佳话。但它们固执顽强的存在,不倦不厌的奉献,却无疑变成为沙漠中的一片,一片小小的‘绿地’。”

其时,烈浦是教育出版社的新闻秘书,因缘际会,得以兼任《新加坡文艺》执行编辑。在写于1979年一篇题为《鼓励阅读、欣赏、创作、出版文艺作品之我见》的评论中,烈浦展现了主导其编辑信念长达半世纪的创作观:

“摆在我国眼前的一个事实,大家都热衷讨论语言问题、文化问题、社会道德问题。然而,社会经济发展究竟是较‘文化’建设来得快。因此,我们今日应该有条件而且需要加紧步伐,把思想和智慧集中起来,协力建设文化艺术、鼓励写作者有更多创作。”

这是烈浦第一次与新华文坛结下编辑之缘。

1980年,教育出版社逐渐私营化,在完成《新加坡文艺》首五年的出版任务后,改由文艺团体接班。1980年底,新加坡文艺研究会成立,顺理成章地承担起《新加坡文艺》的出版重任。新加坡文艺研究会在1990年改名为新加坡文艺协会。

另一方面,成立于1970年的新加坡作家协会,自黄孟文于1970年代中期从美国学成归来后进行大改组。烈浦当时加入作协成为会员,躬逢其盛,自1978年担任作协理事以来,他便不曾离开过作协理事会。2010年,他出任作协名誉会长至今。

1980年代,脱离改组后的《新加坡文艺》编辑行列,烈浦改在作协出版的旗舰刊物《文学》半年刊开始他人生中第二阶段的文缘编织工作。

烈浦先担任《文学》第13期至第16期的执行编辑,之后担任第21期至第24期的编委。1985年,《文学》第15期署名“编辑室”所写的《编后话》中的这段陈述,很能体现47岁的烈浦在编辑过程中提携新秀的编辑理念:

“对于一些初涉文坛新作者的来稿,我们尽量给予‘出笼’的机会,即使作品的内容和技巧稍嫌嫩些;但提携年轻的‘接棒人’,我们也有责任,何况,任何作家或艺术家等等,在创作的道途上都不免有过幼稚的历程。”

自谦“小小文艺战士”

2020年,作协庆祝创会50周年纪念之际,82岁的烈浦在《另一个使命》一文中,陈述了他加入作协40余年来的心境:“如果从今天算起,我是历经‘四代会长’分别领军下的小小的文艺战士。忆往过去在此刻的心情是充满信心和无限的感激。”

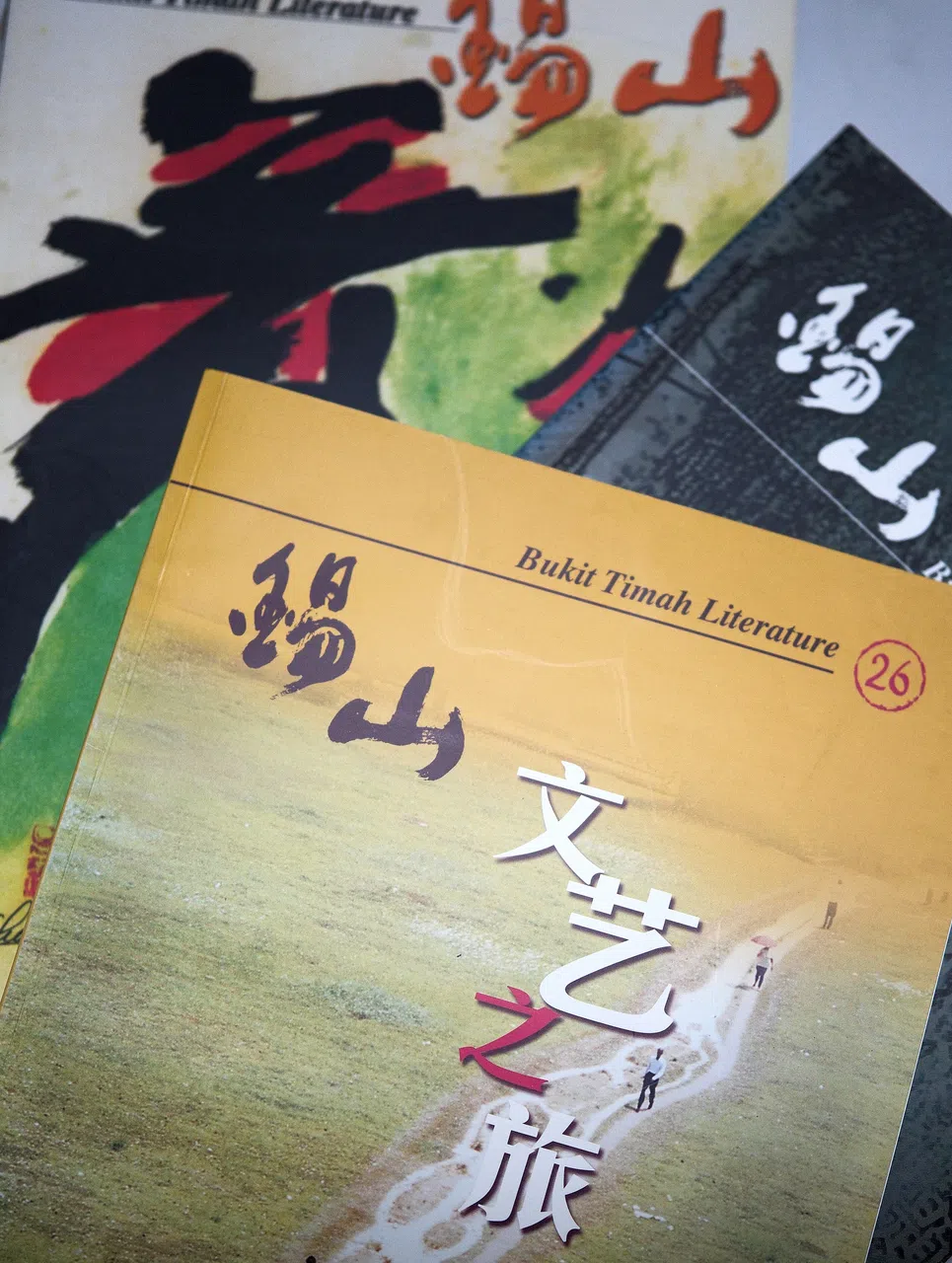

正是因为这么一个自谦为“小小的文艺战士”,从1994年至2012年担任武吉知马民众俱乐部属下锡山文艺中心主席18年,一面领导优秀的编辑团队出版《锡山文艺》,一面积极开展社区文化工作。

作为一份立基于社区,放眼于全国的文学刊物,在重视文坛情谊的烈浦的领导下,《锡山文艺》经常刊发作家离世的文讯。此外,2002年6月出版的第22期,推出“曾采纪念特辑”以及16篇与曾采离世相关的“文友的追念·悼文”;2006年4月出版的第27期,推出“追祭海内外作家”特辑共10篇文章,以及“纪念巴金特辑”共21篇文章。这种大规模刊登悼念文章的阵仗,在本地文学刊物上是极为少见的。

进入新千禧年,锡山文艺中心推出一套已故作家丛书,包括由烈浦、莫河联合编辑的《丁冰小说遗作集》《符气南小说·散文遗作集》和《力匡散文·诗歌遗作集》。烈浦重情重义的性格,从他为《力匡散文·诗歌遗作集》所写的《前言》,可窥见一斑:

“在文集中,我们特别附录了多位作家为怀念力匡所写下的诗文,这些诚挚的文字,可帮助读者从不同层面去了解力匡。我们相信:还有其他作家为哀悼力匡而作诗写文,我们也许一时不察,无法给予罗集。这当然是憾事!本书因为篇幅有一定的极限,所以无法容纳作者其他精彩的篇章,编者将之割爱,心中又烙下另一个伤痛!”

出任锡山文艺中心主席期间,烈浦兼任《锡山文艺》编务顾问。1998年5月,《锡山文艺》与中心的另一出版物《新月》合并,改名为《锡山》半年刊。革新第一期(总第14期)主编陈朗在“刊首语”中的这一段话,基本上延续了烈浦在担任《文学》执行编辑时的编辑理念:

“作为一个华文文艺团体,我们责无旁贷地重视和负起栽培华文写作幼苗的责任,也理所当然地要协助提高年轻一代的华文程度。因此,在革新后的《锡山》半年刊里,我们开辟了学生写作园地,出版中学生作品特辑,以补充学生发表园地的不足。”

在时任《锡山》执行编辑方桂香的策划与促销下,该刊第14期的销量突破2000本,第15期则在出版不久后再版印刷,缔造了本地华文文艺刊物的销量景观。这是锡山文艺中心的高光时刻。

烈浦身为社区基层组织领袖,十分熟悉社区组织的运作方式,在他担任锡山文艺中心主席期间,自然如鱼得水地尽情发挥。中心履行了文学团体应尽的职责,开展饶有意义与多姿多彩的文化工作,包括从1994年至2000年间,与新加坡永春会馆联办七届全国小学生作文命题现场比赛。

单在1998年,中心与新加坡客属总会联办“二月的旋律”文娱表演,邀请南洋小学学生出席由《锡山》主催的“学生写作指导会”,与淡滨尼区域图书馆联办“作家与学生朗读会”,主办“学生写作交流会”,《锡山》编委会主催书业座谈会“在隙缝中创造生机——本地华文书商谈书店的现状与前景”,与作协联办“新中作家、学者文艺交流会”等。

此外,2001年8月,锡山文艺中心与武吉知马民众俱乐部等联办“马来族群文化和生活习俗”专题讲座,邀请新加坡回教理事会行政秘书耶亚华主讲;2003年至2005年,锡山文艺中心与作协和文艺协会展开《新加坡华文作家传略》的编印工作,也值得一提。

74岁创会及办刊物

2012年,卸下锡山文艺中心主席与《锡山》编务顾问的职务后,老骥伏枥的烈浦马不停蹄地于同年11月发起组织大士文艺促进会,身兼会长与《大士文艺》主编。2013年2月,烈浦在《从“大士”出发》一文中,阐述了他在古稀之年创会与办刊物的初衷:

“回顾五六十年代的新加坡,物质生活相当匮乏,但文艺活动生气蓬勃,书局门庭若市,相对而言,人们的精神生活是富足的。建国后,基于各种客观环境局限,为了生存,新加坡不得不集中精力发展经济,人文教育有了偏差,文艺推展与活动相对被冷落,一些文艺组织也只是惨淡经营。长此以往,对新加坡人的精神生活极为不利。”

烈浦也在《建立新的民间文艺力量》一文中指出,大士文艺促进会志在出版一本纯文艺的《大士文艺》,今后则将持续主办华语故事比赛、书法比赛、华文创作比赛和多元文化交流活动,以直接或间接方式促进阅读华文文艺与创作的风气。

大士文艺促进会成立至今12年,其所主办的各项文化活动,都是紧扣着创会宗旨而开展的。《大士文艺》也发润笔费给作者作为薄酬,这在目前的本地华文文学刊物中绝无仅有。让我最为折服的,还是烈浦重情谊的本色,《大士文艺》承袭了他在担任《锡山》编务顾问时重视故去文友的文讯与遗作的余绪,例如2014年12月出版的第五期,他在《主编的话》中直接抒发了对两位离世文友——梁丁尧和君绍的不舍之情:“我在两人的灵前曾有表示:我们一定会尽力将这两位先辈作家的遗作给予发表。同时,对这两位作家会永远怀念。”

温文尔雅、态度诚恳的烈浦深明语言布施的重要性,这具体映现在他守护文坛情缘50年的悠远岁月中。

2010年9月,新加坡青年书局和香港《明报月刊》联合出版《新加坡当代华文文学作品选》,烈浦是“诗歌卷”主编。

烈浦的人生成长阶段刚好是新加坡时局动荡不安的1950年代中期。2020年,《源》杂志第146期刊发齐亚蓉的访问稿《烈浦:俯首甘为孺子牛》,文中指出,打从那时开始,烈浦就立志成为鲁迅笔下的“孺子牛”,甘愿服务社会,服务国家,这种“孺子牛”精神成为他终生追求的目标。

2005年,马华作家杰伦写了一首诗《记锡山夜话》,诗中两句:“烈浦喜欢当园丁/芟草施肥该也种一种花”,证明了烈浦甘为文艺园丁的文名是跨越长堤直抵彼岸的。

无论是作为社区基层组织的领袖,还是作为浇灌文艺新苗的园丁,烈浦皆以实际行动兑现他在青少年时代立下的宏愿。打从他在1970年代中期作为一位文化编筐人,甘之如饴地穿针引线、编织文缘至今,半世纪的时间一瞬而过,他始终神色自若,没在86岁的脸上看到一丝倦态。