适民(又名黄盛发,83岁)曾在联合国工作五年,旅居纽约、巴黎、北京和日内瓦,却挥别优渥薪水和待遇回到新加坡,全职编刊和翻译,这究竟是为什么?多年来,这道问题他也许已听过无数次,每每或有不同解读,但当中必然少不了民族根源和文学创作的召唤。这在适民受访时一句:“文学、文艺就是生命啊”,得到笃定回应。

1974年,精通中、英、法、马来语四种语言,正准备在巴黎大学读博士的适民,通过翻译员考试,到美国纽约联合国总部秘书处就职。往后数年,他拜访过中国北京,回返巴黎完成博士学位,并调派至联合国瑞士日内瓦办事处工作一年。1979年辞职后,他曾到北京外院(今北京外国语大学)、南洋大学华语研究中心、马来西亚柔佛新山南方学院和槟城韩江学院教学,也结识一众文友:黎声、流军、长谣、韩弓、杨涌、冬琴、史英和业香,众人活跃于茶阳会馆,在你来我往的文学交流中萌发办刊念头,决意合力开垦新的文学园地。

后来,适民注册经营国际翻译出版社和热带出版社,担任社长兼总编辑。国际翻译出版社主要提供翻译服务,曾与中国《地理学报(英文版)》合作,热带出版社则出版文学刊物。1985年3月,《热带文艺》出版创刊号,然而以季刊的形式出版到第三期后,文友之间却产生分歧而相继离开。适民作为出版社领导者,坚持个人办刊理念,继续投身编辑刊物。

1986年,他创办另一份文学刊物《海峡诗刊》,相较《热带文艺》汇集诗歌、小说、散文、评论、游记等多文体作品,《海峡诗刊》顾名思义,聚焦诗作。适民受访时说:“我自己也是从诗入门创作的,一直到现在也没放弃过。当时好诗少有专门的发表园地,所以创办诗歌专刊。”

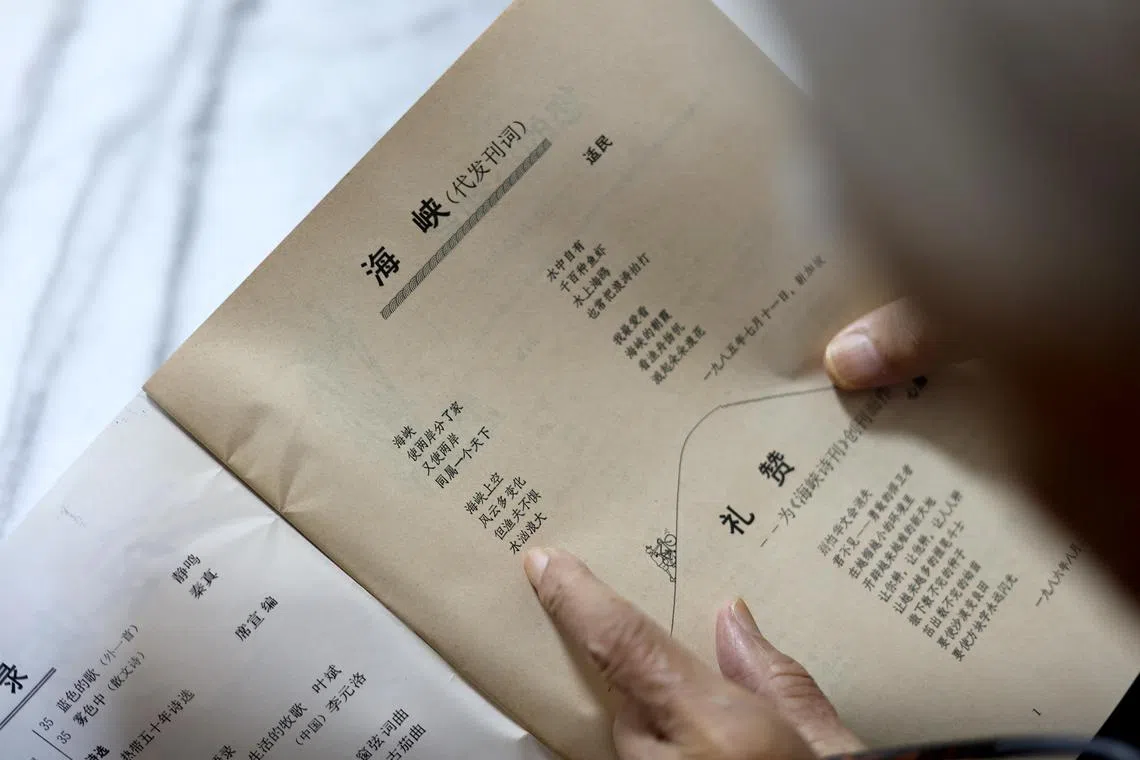

1986年10月《海峡诗刊》创刊号,印上适民所作的发刊词《海峡》,刻画柔佛海峡两岸情景;编后话则提到,生活是诗歌永不枯竭的泉源,诗歌则是生活升华的结果。这份刊物,既承载饱满丰富的诗情,也象征他寄托在柔佛海峡两端的地方情怀。

文学刊物编辑严谨

多年来,适民全靠妻子陈楚鸾在身旁支持编刊事业,使他不至孤军作战,直至两份刊物皆在2001年停刊。陈楚鸾原是一名车衣女工,她没有写作,但经年负责为刊物打字排版,适民负责组稿和校对。适民忆述,已故马来语文专家杨贵谊曾赞两份文学刊物编辑严谨,无一个错字。

在前社媒时代,两夫妻合力办刊,仰赖热心赞助者提供经费,诗人慷慨无偿赐稿,编辑珍而重之,力求无错误疏漏,如此维持十余年,从壮年直至花甲。在今天看来,可谓纸本时代的匠人精神。