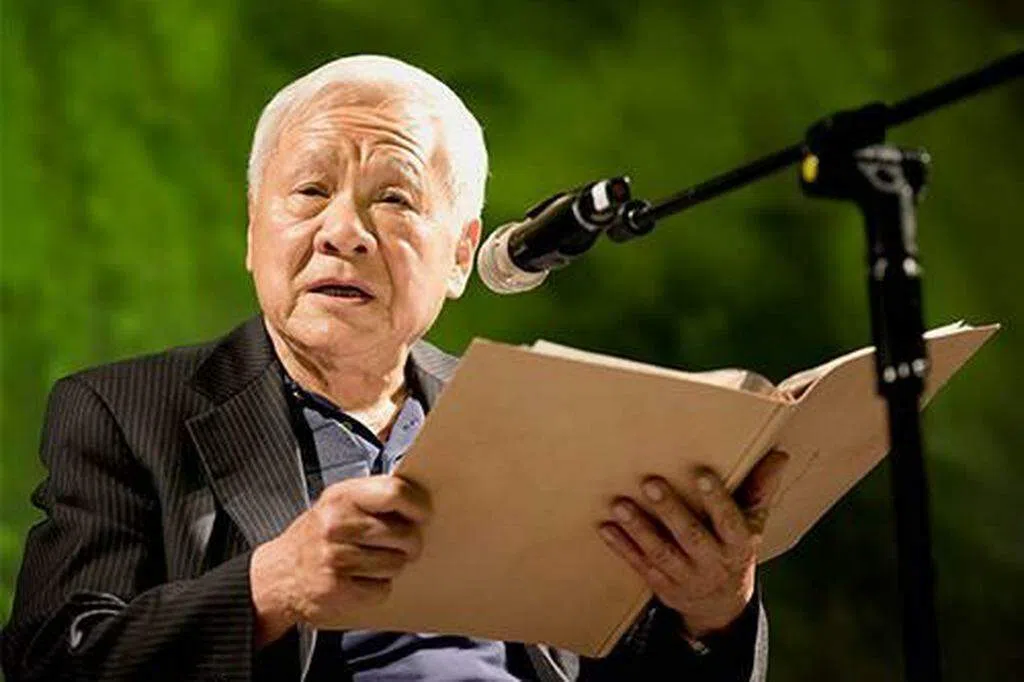

台湾诗人痖弦(1932-2024)与新马文学颇有缘。

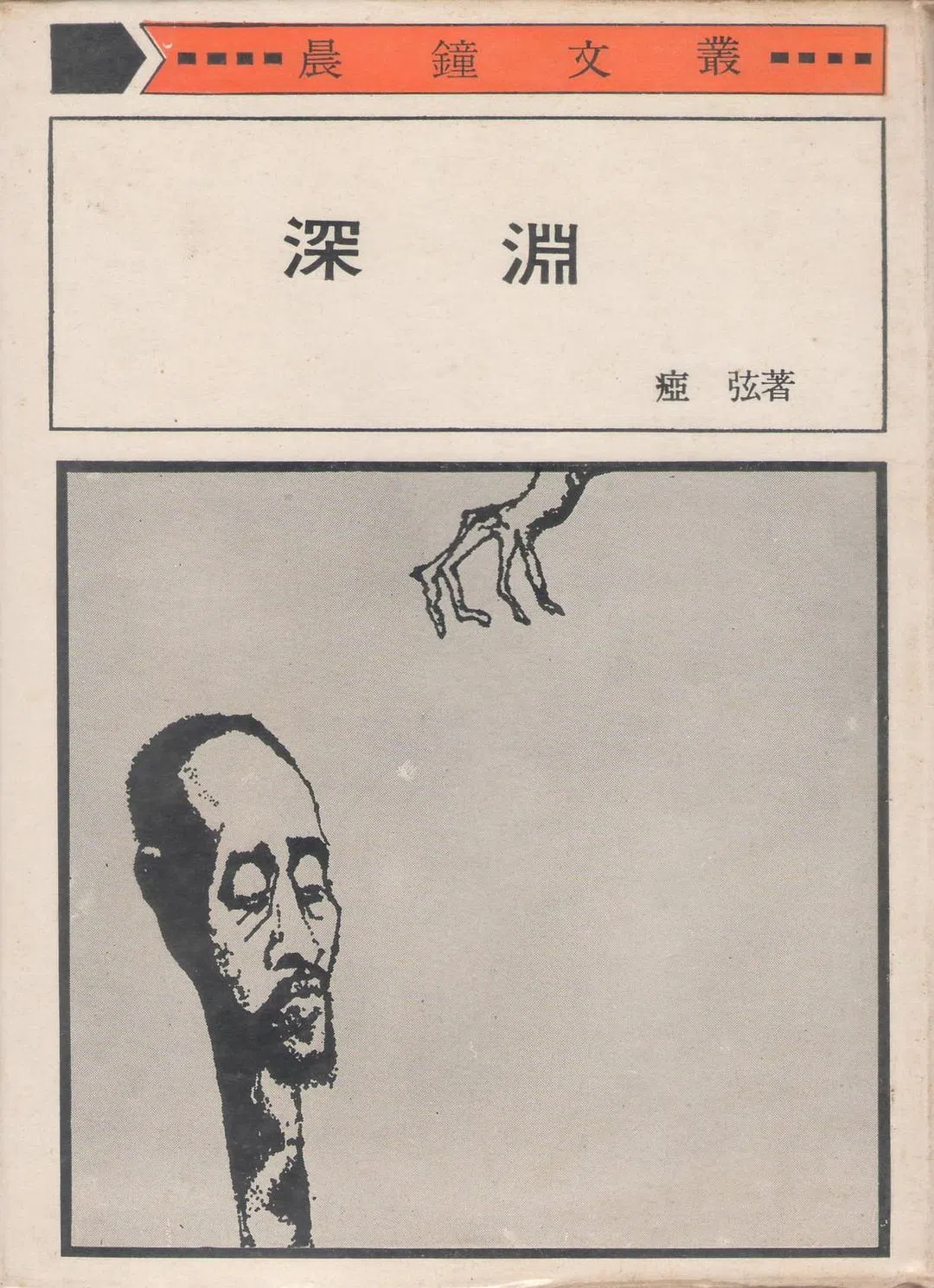

1960、70年代,台湾现代诗人痖弦、洛夫、纪弦、郑愁予、余光中等的作品传播到新马一带,为新马现代主义文学推波助澜,而痖弦一本《深渊》独步诗国,不知让多少年轻读者一读再读,吟咏背诵。

1985年,痖弦受邀参加《联合早报》与《联合晚报》主办的第二届国际华文文艺营与金狮奖评审与颁奖礼,本地读者终于一睹他的风采。其实早在1974年,痖弦就因为文学的因缘来到新加坡,亲自给身在南洋大学的本地诗人王润华颁奖。王润华那首得奖的诗作《山茶》隐喻南大身世,发表在痖弦等人主编的《创世纪诗刊》,1974年适逢诗刊创办20周年,诗社设立奖项表扬过去的优秀作品,《山茶》获痖弦力荐得奖。

那是王润华人生的第一个文学奖。后来他得奖无数,包括获颁新加坡文化奖。目前为马来西亚南方大学学院中华语言文化学院院长的王润华教授回忆说:“痖弦认为南大是中华文化在南洋的重镇,他第一次到来,代表也要把华文文学的种子种在南大。因为1974年痖弦来了南大,到了新加坡,接着1980年代所有台湾作家如司马中原、林海音纷纷来新马。痖弦后来参加新马文学活动无数次,由于他主编《联合报副刊》《幼狮文艺》《幼狮月刊》提拔了无数新马的作家。他的现代主义诗歌《深渊》诗风影响了好几代新马的作家。”

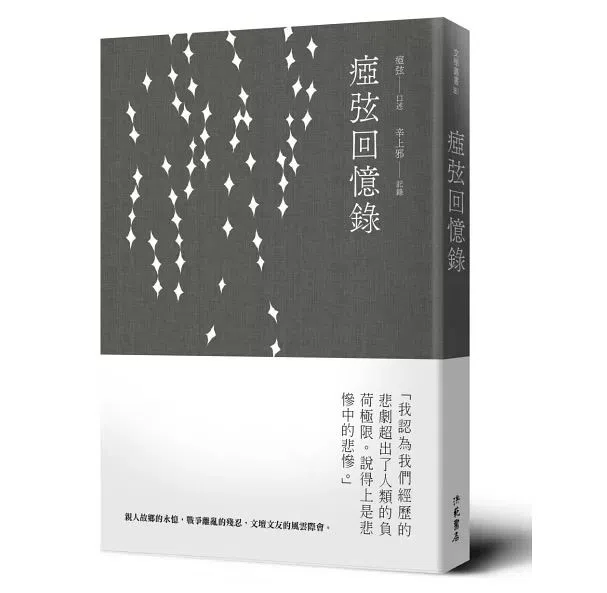

第二届国际华文文艺营于1985年1月初于新加坡阿波罗酒店举行,当时除了痖弦,受邀的国际作家还有萧乾、姚雪垠、秦牧、文洁若、三毛、刘绍铭、张系国、余光中、钟玲、陈雪风。在冷战的年代里,两岸三地华文作家于新加坡聚首,谱出佳话。痖弦在他口述、辛上邪记录的《痖弦回忆录》中也曾提到1985年他与姚雪垠在新加坡的交往。痖弦在回忆故乡中国河南因贫困出现土匪时说:“老作家姚雪垠是我们邻县的,他的长篇小说《长夜》就是描写土匪的,写得很成功。后来我去新加坡开会,遇到过姚雪垠先生。姚先生知道我的背景非常高兴,他说:‘痖弦,你下次到咱家乡时,我陪你去看河南。’姚雪垠对土匪的认识极为透彻——对于一个善良的农民是怎么变成土匪的,研究最透彻……笔下把人性的那种弱点都写出来了。”

来到新加坡,痖弦等作家也与新加坡的文友结缘。

重视现代诗和新诗的传承

退休报人、诗人、文史工作者杜南发当年负责策划文艺营。他受访时说,1981年初,他以《南洋商报》副刊编緝的身份赴台北访问作家,采访了时任《联合报》副刊主编痖弦,并以全版长文发表专访稿。当时痖弦对新加坡文坛还不熟悉,只知道曾留学台湾的诗友王润华在新加坡,同时因为留台念书的马来西亚人所携带的《蕉风》杂志,才读过一些新加坡现代诗。

杜南发说,痖弦“略记得有个奇怪的笔名牧羚奴(陈瑞献),并向我了解当年本地文坛尤其现代诗人情况……1982年我再访台,痖弦约洛夫、商禽等聚会长谈,痖弦特别谈他主编的《戴望舒诗选》(洪范),强调‘我们写现代诗的人不能不知道戴望舒’,表示他很重视现代诗和新诗的传承和发展关系。”

当时痖弦忙于编务已经多年不写诗,但始终关心世界各地华文诗坛发展,也很珍惜与各地诗友交流。杜南发记得当时也曾问痖弦为何不见新作,而痖弦回答:“写诗要心无片云才行呐”,当时痖弦主掌的《联合报》副刊与《中国时报》高信疆主编的人间副刊竞争激烈,痖弦自我解嘲已“成了文学活动家”,没法继续写诗。

对于这个问题,痖弦也在《痖弦回忆录》里回应:“我的诗实在写得太少。诗的创作是娇嫩的艺术,不能停,停了就接不上了……诗人维持正常的写作发表状态,批评家和读者并不作特别的观察;停了太久再写,就有人从新作中寻找停笔休耕的理由。停笔就停笔,不写就是不写,哪有什么理由?花枝春未满,天心月未圆的我,就表白到这里。诗友文朋、传播界的老友们,知我谅我。”

痖弦在第二届国际华文文艺营最叫人印象深刻的是颁奖之夜,他上台席地而坐,击鼓朗诵他的朋友木心的诗作。

后来,痖弦击鼓朗诗的身影也出现在马来西亚花踪文学奖的颁奖典礼上。

1990年第一届花踪文学奖在吉隆坡的天后宫举行,除了颁奖,也以歌舞、诗朗展现华人漂洋过海落地生根的故事,并以杜南发作诗、张泛谱曲的《传灯》作结。当时的花踪颁奖礼节目负责人陈再藩(小曼)说,受邀出席的痖弦、於梨华、聂华苓看完都非常感动。

接着,痖弦等人随陈再藩迁往新山,在宽柔中学听马来西亚作曲家陈徽崇指导宽中合唱团演唱《传灯》,及陈再藩作诗、周金亮谱曲的《两岸》。

陈再藩说:“当时,痖弦在《传灯》的歌谱上写了一句话:‘燃烧着的灯才是灯’。然后他看了《两岸》的歌词后,半开玩笑说:‘这首歌应该带去金门,取代炮弹射到对岸。’”

痖弦于温哥华时间10月11日逝世消息传出时,是马来西亚第17届花踪文学奖颁奖礼结束后、文艺营举行前的凌晨时分,陈再藩感慨地说,痖弦与花踪的情缘又拉在了一起。

另一个令陈再藩印象深刻的画面是,当年国际作家下榻的吉隆坡武极免登联邦酒店对面,正好是马来西亚作家姚拓开设的大人餐馆,办了一场海内外作家晚宴,当时痖弦、陈瑞献与姚拓,来自台湾、新马的三位充满魅力的作家谈笑风生,妙语连珠,令人神往。

痖弦的信充满温情

痖弦为人风趣,慈祥亲切。新加坡诗人、退休报人潘正镭因在1985年文艺营当“跑腿”而结识这位文坛前辈。他说,当时他提到陈瑞献正在为一本“最小的诗集”每天在印刷房里忙碌,痖弦听说了马上向他邀稿,促成他在台湾发表了第一篇文章《一本世界最小的诗集》记录陈瑞献的事迹。

潘正镭说,痖弦认为陈瑞献是新加坡的重要诗人,非常敏感地将陈瑞献作品引入台湾,还发表并出版陈瑞献寓言。

痖弦待人以诚,他总是“有信必回”,尤其对年轻一代关爱有加。潘正镭说:“他讲话很风趣,能用几个字带出智慧……我很感动,他每次写信,都鼓励我,且信中通常充满温情。”

潘正镭说,年轻时阅读痖弦《深渊》,很佩服他不在乎外人的眼光,致力磨砺自己的诗艺,走在时代的前端,并勉励年轻的写作者,今天的读者追不上你,明天的读者会赶上来。

潘正镭说:“《深渊》对年轻一代,影响深远。他的回声是明天。”