新加坡美术馆新展“失而复得:具身档案”(Lost & Found: Embodied Archive)将身体视为档案,探索身体怎样记录并记住个人的历史记忆。

展览呈献七位当代艺术家共九件作品,包括美术馆馆藏新加坡文化奖得主、行为艺术家李文(1957-2019)的大型丙烯画《改写人体测量学:黄色时期(仿伊夫·克莱因)之第2号》(217x710厘米),既是绘画,也是档案材料。李文1998年在中国成都首次表演《改写人体测量学》,呈现了非欧洲中心主义视角,同时加入亚洲元素——中国传统五声音阶,并与女模特儿一同表演,质疑克莱因原作中隐含的性别政治。第二场2008年在新加坡斯民国际艺苑现场完成,两男一女在多元音乐中即兴演出,将黄漆涂在身上,然后在布上滚动,留下了身体印记。

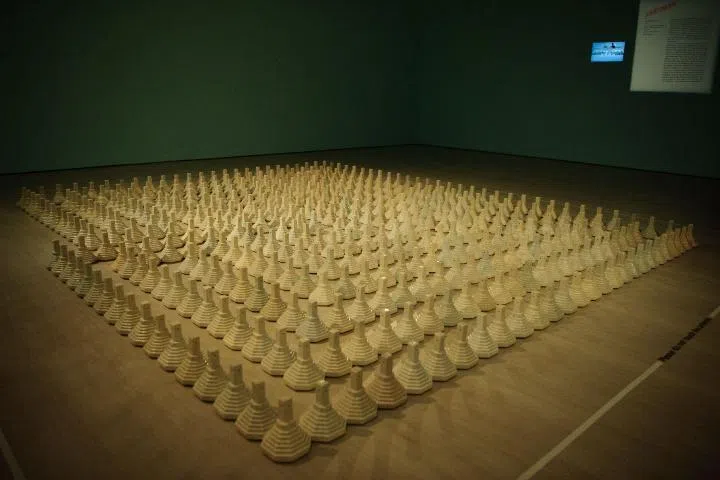

印度尼西亚艺术家阿尔伯特·约纳坦·塞蒂亚万(Albert Yonathan Setyawan)以自己的精神状态和身体动作塑造每一件作品。他在万隆和京都学习,考获陶瓷博士。他在媒体预展受访时说,一直感觉陶瓷太静态,故而通过行为表演赋予新生命。他将在10月25日展览开幕傍晚6时30分进行两小时表演,在装置《宇宙迷宫》现场,以手作的宝塔排列成迷宫和曼陀罗,反映艺术家的冥想过程。限于场地,馆藏原版超过600个宝塔减为433个。阿尔伯特说:“通过重复性的排列动作,我视之为身体的体验过程。与其说是灵性信仰,更多是心理的作用、身体的实践,怎样用身体去测量物件。”

老去了的身体,充满皱纹和伤疤的肌肤,承载怎样的痛苦和快乐?住在洛杉矶的韩裔艺术家李康承的视频《皮肤》(2024),拍摄80岁酷儿舞者及表演者梅格·哈珀(Meg Harper),根据肌肉记忆自然伸展出的各种动作。

从嘴巴看世界

住在澳大利亚的艺术家提彦·贝克(Tiyan Baker)以嘴部探索语言、地景和肌肉记忆。她母亲是砂拉越砂隆山原住民比达友族,贝克费时两年学习母亲的语言——仅有数千人懂得的布卡语。《我母亲的舌头》(2022)池塘装置仿照贝克母亲的嘴巴雕刻成形,投射在池塘水面,虚化成光的文字来自《安东与阿宛》——艺术家独力全本读完的第一本布卡文书籍,仿佛诉说隔空学习原住民语言之艰难。

延伸阅读

视频《口呼吸者》是从嘴巴看到的世界——贝克在口腔内设置360度摄像机,穿越比达友族村落。观众的视角被艺术家口腔框住。贝克哀叹族人的嘴巴已失去了向动物吹口哨和呼唤鸟类的能力,凸显了布卡语不限于与祖先沟通,还是与异界和超乎人类之存在交流的形式。

菲律宾艺术家格雷戈里·哈利利(Gregory Halili)的《卡拉加坦》(《海洋的宽度》,2016)则向菲律宾沿海社群致敬。他在50件不同的微型珍珠母贝碎片上画了沿海工人的一只只眼睛。这些贝壳呼应18世纪英国时尚——制作眼睛微缩模型作为恋人间的信物,让观者与贝壳上所绘的渔民、船夫、潜水员等亲密靠拢。

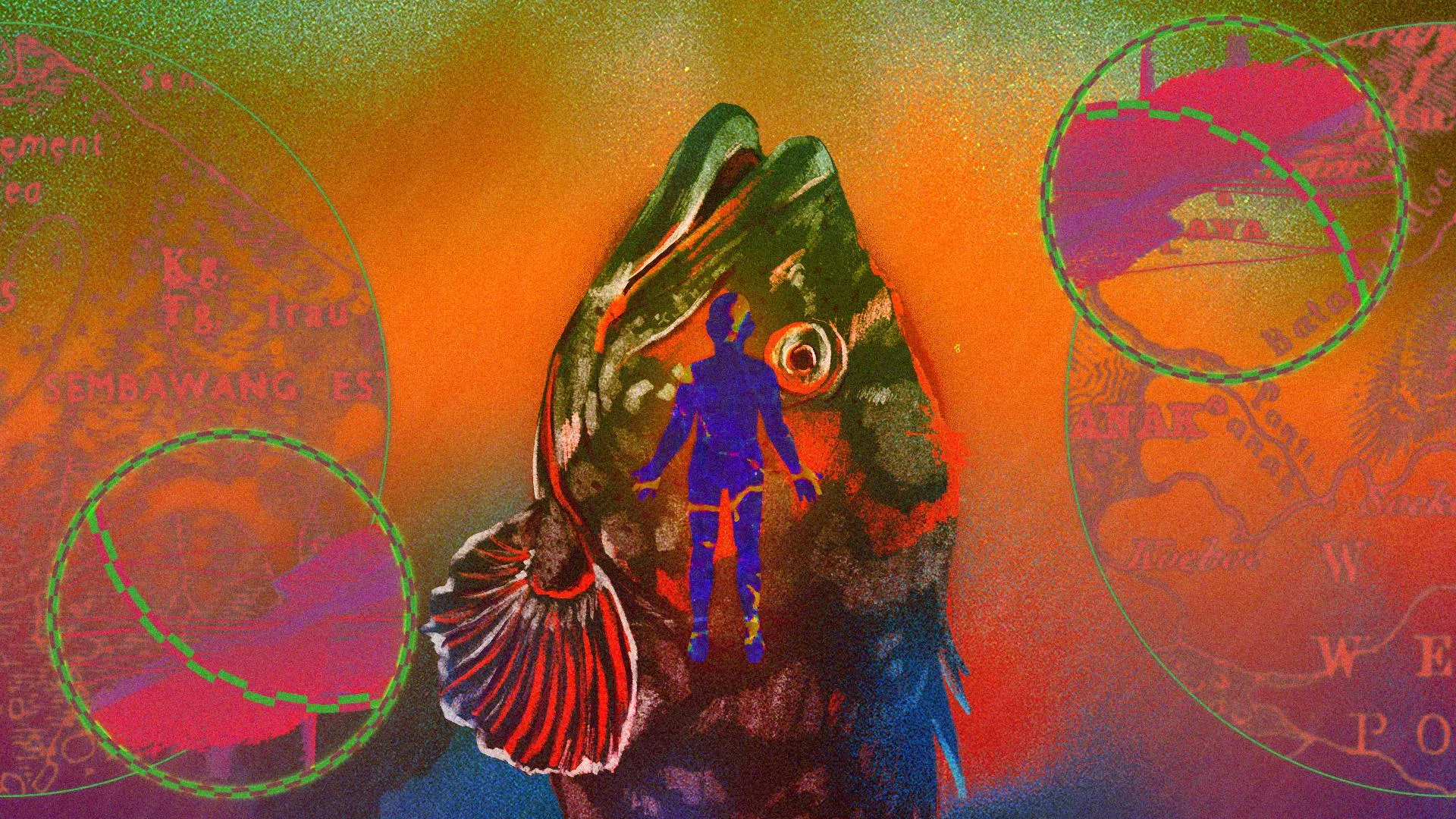

住在台湾十几年的马来西亚艺术家区秀诒深为身体认同困惑,与台湾艺术家陈侑汝(她的实验室空间)受美术馆委托,创作视频装置《噩梦摇摆》(2024),通过审视不孝子变成石头的著名马来民间故事Si Tanggang各种版本的流变,结合马来西亚无证儿童的采访录音,穿插电影改编和新闻报导等,反映出身份认同的不稳定性。她们将在10月26日举办工作坊。

“具身档案”是2024至2026年策展专案“失而复得”的第二个支柱项目,关注那些寻找未记录故事的艺术家,常与弱势或边缘化群体和主题相关。第一个支柱“海之歌”(Sea Chanty),包含美术馆委托Rosemainy Buang和Zachary Chan、Riar Rizaldi以及Vien Valencia创作的三个音乐视频,原创性歌曲与叙事动人,可上网https://bit.ly/3YkvAvu观赏。

展览即日起至11月24日上午10时至晚上7时,在新加坡美术馆丹戎巴葛分销园(39 Keppel Rd S089065)三楼第三展厅举行。公民与永久居民入场免费。