陈嘉庚与林文庆两位杰出南洋华人先贤,在各自企业与公共事业中贡献良多,但在变动的历史认知中,人们对陈嘉庚与林文庆的认识,也有微妙的变化。今年适逢陈嘉庚150岁与林文庆155岁冥诞,本地学者李元瑾博士受邀主讲“陈嘉庚诞辰150周年讲座”,分析两位先贤在不同层面的建树。

今年陈嘉庚基金举办了一系列纪念活动,包括与《联合早报》合作创作陈嘉庚漫画,在陈嘉庚站、明古连站和淡滨尼西站月台,让陈嘉庚以亲切可爱的造型与本地民众“见面”,宣扬陈嘉庚精神。来临12月8日,陈嘉庚基金再次与《联合早报》携手,在报业中心礼堂举办讲座,题目为“从文庆地铁站到陈嘉庚地铁站:历史接轨与教育同行”,让公众更深入认识先贤。

莫逆之交 造就彼此

李元瑾受访时说,陈嘉庚与林文庆是莫逆之交,两人相差五岁,都在10月份出世,也都享年87岁,于公于私都有密切影响,同时也造就彼此。当李元瑾向陈嘉庚基金副主席郭文龙分享陈嘉庚与林文庆的渊源后,郭文龙便希望她能以此为讲座题目。

李元瑾说,陈嘉庚是树胶大王,林文庆则被陈嘉庚誉为“树胶之父”,因为林文庆试种树胶,鼓励商人种植树胶,而陈嘉庚的事业就建立在其树胶王国上。李元瑾形容陈嘉庚“商而优则社会领袖”、林文庆“学而优则仕则社会领袖则教育家”,在政经文教各层面发挥影响。

她说,陈嘉庚到厦门办学,受到林文庆的鼓励和指引,厦门大学面对首任校长缺勤危机时,林文庆义无反顾放下新加坡的事业赶赴厦门担任校长稳定士气,与陈嘉庚并肩在厦大奋斗16年,对中国现代教育也做出了巨大的贡献。“研究陈嘉庚,缺了林文庆,不算完整。当谈大企业家陈嘉庚,不能不提陈嘉庚敬佩的‘树胶之父’林文庆。当赞扬陈嘉庚对厦门大学与中国现代教育的贡献时,不能不想到与他共同遵守‘为厦大奋斗到死’誓言的林文庆。”

如今新加坡140多个地铁站中,以历史人物命名的地铁站包括2003年起用的文庆站与2015年通车的陈嘉庚站(2009年经民众投选出的站名)。

李元瑾说:“五年前,我曾经从榜鹅乘搭东北地铁线经文庆地铁站,然后在小印度地铁站转滨海市区线抵达陈嘉庚地铁站,踏入陈嘉庚创办的华侨中学,参加‘陈嘉庚论坛2019’。一路上脑海里不断思索两个地铁站的象征意义。它们不仅提醒人们两位先贤对新加坡的贡献,富有教育意义,也述说着新加坡社会的变迁,两位先贤如何在不同的历史阶段传接领导棒子,负起不同时期的重任,富有历史意义。”

政府对陈嘉庚态度转变

李元瑾指出,殖民地时代,政府对陈嘉庚的态度是从“迎”到“拒”,陈嘉庚曾受邀进入华人参事局达11年。二战前,陈嘉庚也受中国民族主义感召,在新加坡领导支援中国的组织,殖民地政府也邀请他带领“星洲华侨抗敌动员总会”,捍卫新加坡。不过二战结束后,陈嘉庚“拥共亲毛”得罪了英国政权,最终在新中国的召唤下,于1950年前往中国,并在1957年放弃英国国籍。中国当局十分重视陈嘉庚,1961年8月陈嘉庚在北京病逝,中国安排国葬,重要领导人都亲临吊唁。

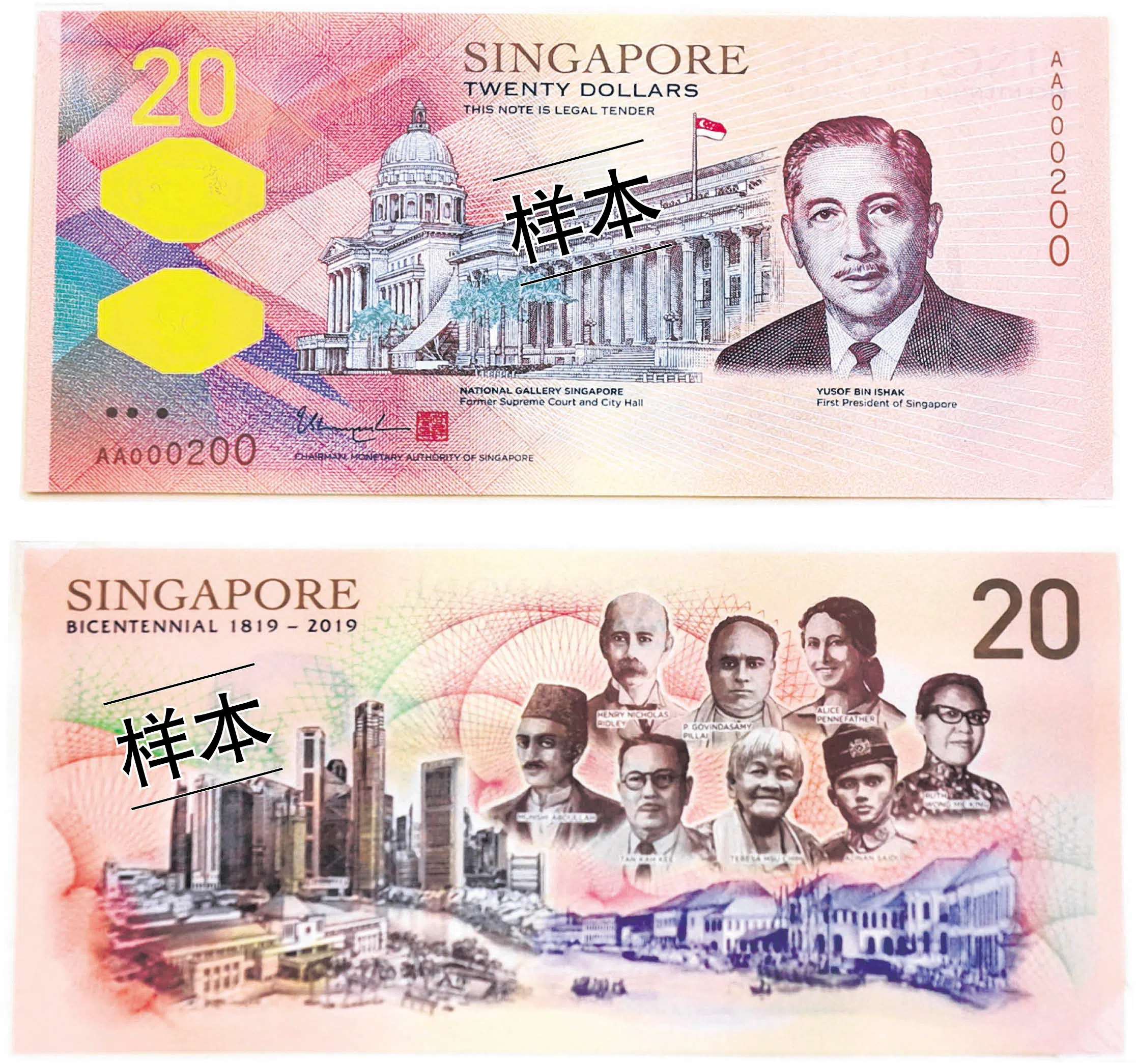

而新加坡在独立后,对于陈嘉庚的态度,则是从“淡化”慢慢开始“追忆”。让李元瑾感到欣慰的是,踏入2000年,新加坡为陈嘉庚举办展览会和研讨会,并“让他(陈嘉庚)在怡和轩先贤馆内绽放异彩,开始新章。新加坡开埠200年的纪念钞上,陈与另七位有功人士并列。”

评价历史人物须立足史料

李元瑾认为,评价历史人物必须建立在史料上,要做到客观公正就不能从意识形态、政治正确或本位主义出发,应该将历史人物放在其历史时空,以分析、理解其言行变迁,再考察他们对人类社会的贡献、祸害或影响。

“世上无完人,即便圣贤也如此,但不可以偏概全。”

李元瑾说:“新加坡对陈嘉庚态度的疏离跟意识形态和本位主义不无关系。直到八九十年代他才逐渐受崇敬。陈嘉庚精神和贡献,不限于一国一乡,不限于他的时代,新加坡尊他为先贤,以他的姓名为地铁站命名,是明智之举。陈被毛泽东誉为‘华侨旗帜、民族光辉’,1984年邓小平到厦门考察,以同一评价为他题词。但陈嘉庚的一生,在长达87年的人生岁月里,有50多年是在新加坡度过,他对新加坡的感情不会比当地土生土长的华人薄弱。他关心居留地的建设,反对诸如‘此为殖民地,侨居如做客,不宜花费数十万巨款建厦屋于此’的说法。他晚年为自己建立坟墓——鳌园,坟墓周围雕刻的不只是家国、世界,还有南洋和新加坡。”

▲陈嘉庚诞辰150周年讲座:从文庆地铁站到陈嘉庚地铁站:历史接轨与教育同行

主讲:李元瑾博士

讲座主席:王彼得

12月8日(星期日)下午2时30分

报业中心礼堂

报名链接:zb.sg/zb-tkk3,或扫码: