村上春树的短篇小说《睡》,写一个不再睡觉的女人。韩江《素食者》中鲜血淋漓的梦境,使英惠的一生天翻地覆。陈思宏《第六十七只穿山甲》是散步的故事,也是睡觉的故事。从台北到巴黎,跨越9825公里去睡觉。布克奖得主萨曼莎·哈维(Samantha Harvey)在小说里思索哲学,在她以“太空田园诗”《轨道》缓解焦虑以前,早以《我睡不着的那一年》深入神秘的失眠黑洞,谈无眠者的不安和自愈了。

在文学的世界里,失眠以另一种模样存在:家人对此一无所知,无法理解;不求医,去了医院也没用。那是一个独自承受的秘密,难以为人道的感受,抵抗琐碎无聊的日常。醒着的时候,《睡》里的“我”开着中古本田City去超级市场购物,回家扫地洗衣,接孩子放学,给家人做饭,日复一日。30岁结了婚的“我”,生活琐事围困,已经读不完一本书。失眠为她挣来阅读《安娜·卡列尼娜》的余裕。

而《第六十七只穿山甲》的女主角Lai Pin Yen,搭捷运睡,上计程车睡,做美甲睡,按摩睡,在大安森林公园睡,在精品店试衣间睡,唯独在家里不能睡。昂贵手工订制瑞典床铺没用,她在夜里数穿山甲,政客丈夫对她彻夜无眠毫不知情。逃离台北到巴黎找男闺蜜——从小拍床铺广告相识,只有在他身边才能坠入睡眠深渊,八小时深睡不醒。

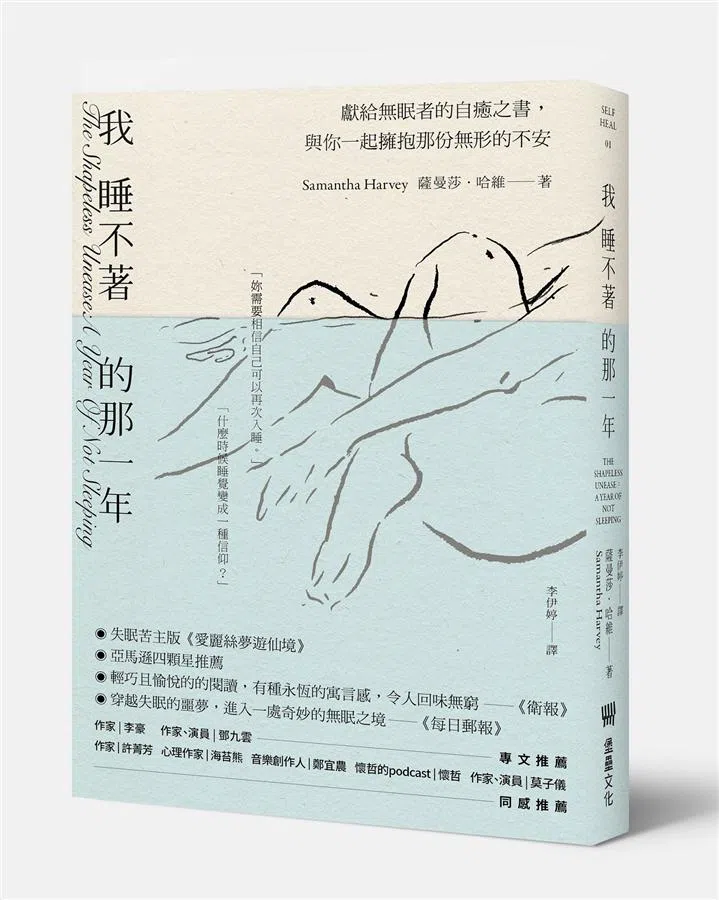

英国小说家萨曼莎·哈维以长篇小说《轨道》获得2024年布克奖,是布克奖史上篇幅最短的得奖作品。这部小说在距离地球250英里以外的太空世界,回望人类的生存状态,而在现实中,作者深谙失眠之苦。

失眠发生在暗夜里,时空感觉扭曲,和宇航员经历相像。《我睡不着的那一年》是失眠者的爱丽丝梦游仙境;失眠时的呢喃和呓语;为了抵达睡眠做的事情。睡觉如果是微小的死亡(la petite mort),《我睡不着的那一年》40则短文像一夜失眠的脑部活动,她想起死去的表哥保罗,想起姑丈在表哥死去隔天,发笑话给他,因为没有得到回复而担忧。“世上还有什么比死者来不及读的笑话更可悲?”

她翻看表哥的脸书贴文,记录他独自骑行70英里的路线图,并且推测表哥在那天死去。死去和睡眠问题一样,事件发生之后理性倒推分析,寻找蛛丝马迹和逻辑。所以也能在书里找到《失眠症咨商案例报告书》和《失眠的咨商门诊》,从中观察睡眠(和失眠)的社会学。

种种角色夜间粉墨登场

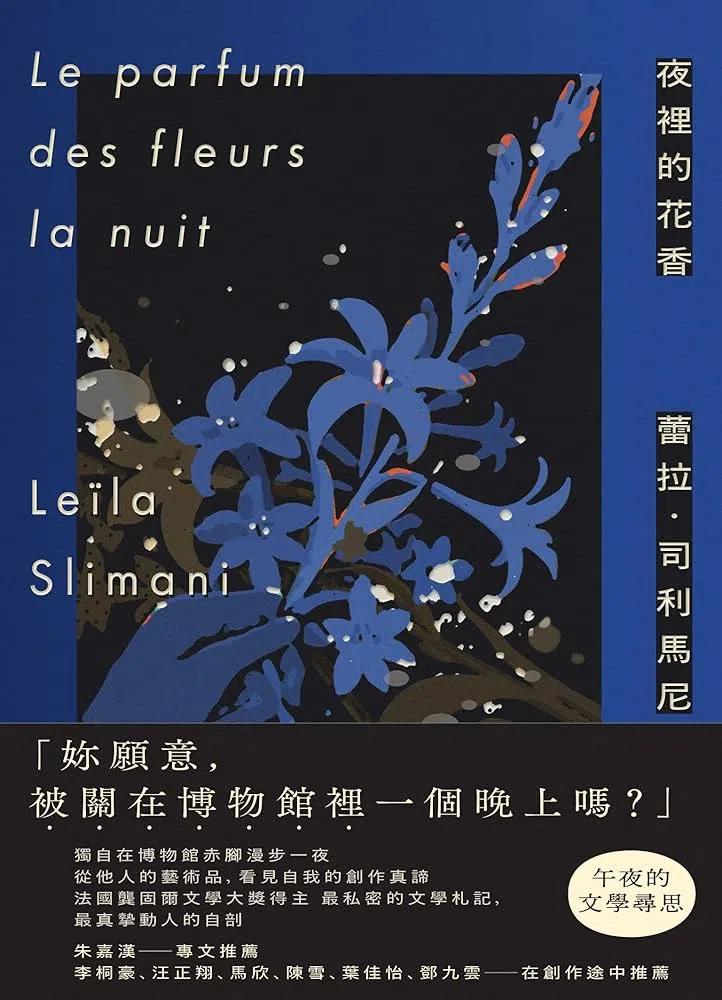

不睡觉是寂寞,是边缘,是无法登录睡眠伺服器,是脱轨漂流的自由。意识混沌而且过长的午觉后,醒来的世界天色转暗,让人感到极致的孤独。而蕾拉·司利马尼(Leïla Slimani),2016年法国龚固尔文学奖的得主,这个名中带夜的女子(Leila在阿拉伯语中有夜晚的意思)、迷恋夜生活的女子,在夜里潜入博物馆,写成非虚构文集《夜里的花香》。

她发现在白天,人人依照别人的期望行事,努力维持表面形象,展现出有美德、跟随主流意见、礼貌面面俱到的模样。童年的白天都花在浮浅琐碎,重复不休的活动。白天是无聊与种种义务的领地,而夜晚翩然而至。蕾拉怀疑大人打发小孩上床睡觉后,白天见不到的种种角色才粉墨登场。“女人美丽了起来,她们把头发盘卷起来,袒露出光泽而芬芳的肌肤……当我到了可以出门的年龄、或甚至更早一点,某种激情就席卷了我。某种迫切、某种饥渴促迫着我也动身穿行于夜的领地。我不想做个乖乖的小女孩。”

蕾拉如是写:“夜来香啊,是我谎言的气味,我少女爱情的气味,偷偷抽的烟的气味,禁断的欢宴的气味。是自由的气味。”

和所有失眠者一样,萨曼莎和睡觉之间有一段充满实验的关系。试着冥想,换全新睡姿来偷渡睡眠,曾在喝下一杯咖啡因饮料后直接睡着,因而时不时重试,但再也没有成功过。屡战屡败,屡败屡战。

除了表哥,萨曼莎也想起母亲,想起儿时的狗;从语言时态联想民族性:巴西亚马逊皮拉罕族似乎没有抽象的能力。他们的语言没有“除非……否则”和“为了……所以”的递归语句。而日语中没有完成式。从《失眠的咨商门诊》中萨曼莎看到时代的病。疾病和病患意味着国民健保制度的负担,而医学不是魔法,医生只能每天日复一日地坐在那里,扮演一个解决问题者和药头。医生的时间不在诊断或治疗原发疾病,而是治疗他们开出的药之副作用,引起的更多疾病。

因此,我们可以理解失眠如何帮助她发想和创作。失眠甚至改变了她的写作方式:她的回忆录和《轨道》都在短小急迫的时限中爆发完成。

失眠也带来幸福和快乐

尽管《我睡不着的那一年》记录了萨曼莎的挣扎,如何从求诊、游泳、科学、宗教和人类学寻求解方,英国《卫报》的一篇专访写道,失眠给了她更多幸福感和快乐感。在一种几近坠入爱河的痴狂中,她开始写《轨道》,那是疫情前的事,但大部分内容在封锁期间完成。足不出户的时候每天上太空,是巨大的慰藉。她在专访中提到,在地球上时,她很难从人们对地球和彼此的态度中得到慰藉。“把视野拉远时,我感受到一种更像和平的东西。我可以几乎不加评判的眼光,单纯地看着它的美丽。”

阅读本书可能无助入睡。但在创作《轨道》之后,拉开距离,萨曼莎与失眠和地球和解。