必要剧场举办的艺穗节,多年来关注世界和社会议题,2025年将呈献七部作品,着重回应战火肆虐和气候危机等迫切议题,希望带观众找到社群意识。

第21届艺穗节将在2025年1月8日至19日登场,这也是M1最后一次冠名赞助艺穗节。积极寻求赞助者之际,本届艺穗节如约而至,以海内外作品探讨“流离失所”的主题。流离失所,是人们被迫离开最初熟悉的地方、位置或状态,因此指的不仅是受战争或政治动乱迫害的黎民,还有气候难民和心理健康受创者。艺穗节带来的作品,希望质疑政治两极化,鼓励同情,架起代际和社区之间的桥梁。

写给冬天的情书

气候变化会不会抹去冬季,让它只存在于童话、绘画和历史中?在因炎热而林火频发的澳大利亚,冬季一年比一年暖和,一年比一年短。澳大利亚剧团Siren Theatre Co的作品《冬末》(The End of Winter),曾获悉尼戏剧评论家奖和2024年阿德莱德艺穗节可持续发展奖。《冬末》讲的是失去与复原的故事,是一封写给冬天的情书,虽在澳大利亚无情的夏天写就,却感人而有韵味。

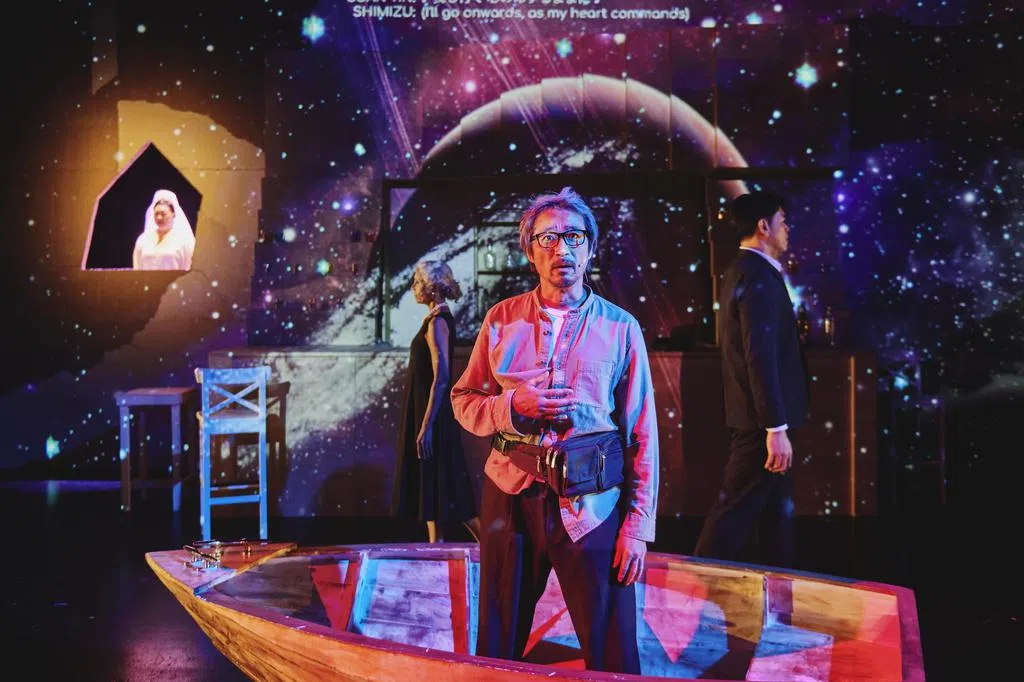

作为东道主,必要剧场将重演本地编剧、文化奖得主哈里斯·沙玛(Haresh Sharma)的《蚀》(Eclipse)。《蚀》初版创作于2007年,当时苏格兰7:84剧团以国家分离与统一为主题,委托四位艺术家分别创作20分钟的剧作。与其写新加坡和马来西亚,沙玛选择了印度和巴基斯坦。他说:“1947年印巴分治,导致100万人死亡,1500万人流离失所,我的父亲是其中之一。他和家人逃离海得拉巴和信德,最终搬到孟买。”

《蚀》在2008年首演,如今重演对沙玛而言正当其时。这部独白作品通过一个新加坡青年,他父亲和祖父的眼睛与声音,讲述分治的故事,进而谈到国家、身份和殖民主义课题。本版《蚀》由必要剧场助理艺术家雅格尼亚(A Yagnya)执导,什雷·巴尔加瓦(Shrey Bhargava)主演。

延伸阅读

为忙碌社会创造喘息空间

来自印度的Qabila以互动式单人演出《我们推动天空》(WePushTheSky),由食物、歌曲、故事、神话和历史编织而成,反映友谊和社群可能因仇恨政治而分裂。《我们推动天空》由尼莎·阿卜杜拉(Nisha Abdulla)兼编兼演,乌吉瓦拉·拉奥(Ujwala Rao)执导,以友情和女权主义为仇恨政治的解药。本剧曾在印度广泛巡演,并在约旦河西岸城市杰宁的女权主义戏剧节,和泰国曼谷举行的第15届妇女权利发展协会(AWID)国际论坛上演出。

在一个生产力和技能至上的社会,除了比较和惭愧,我们有可能从爱和信任中得到滋养吗?入围2023年墨尔本艺穗节最佳剧作,并获选评委精选的《我是海藻》(I Am Seaweed)是一部多媒体剧作,由雪儿(Sheryl)带领观众进入多姿多彩、古怪多变的海藻世界。作品由何慧仪和李蕊倩组成的MASHH(Mm and Something Happens Here)创作,希望在忙碌的社会中创造一个喘息空间。

实验性肢体剧场《与我孩子的幽灵共舞》(Dancing With the Ghost of My Child)由诺尔·阿芬迪·易卜拉欣(Noor Effendy Ibrahim)执导,鲁比·贾亚西兰(Ruby Jayaseelan)编舞,南洋艺术学院表演创作文学学士(荣誉学位)课程的学生编创,探索脆弱、创伤和治愈。

2021年艺穗节上演出《卡夫卡的猿》(Kafka’s Ape)的Tony Bonani Miyambo今年回归,在南非剧团Noma Yini的“Commission Continua”中饰演一名社恐害羞的政府档案保管员Bright Maluleke,他积极复制和归档官方文件,详细记录历史中的暴力和不公正,由此发泄对革命斗争的沮丧与徒劳感。

客工与本地演员同创同演

由外籍客工组成的本地剧团Birds Migrant Theatre,将以探讨战争和难民危机的作品“The Troupe”回归。本剧由印度尼西亚和孟加拉籍客工,与新加坡演员共同创作和表演,讲述流离失所的人们如何努力争取更美好的未来,以及人类如何应对战争和冲突的遗害。

艺穗节演出场所包括滨海艺术中心、南洋艺术学院和实践剧场,可到sg.bookmyshow.com购票。