游离性遗忘(dissociative amnesia),又称分离性遗忘症、解离性失忆症、创伤性失忆症,因为遭遇巨大创伤与悲伤,患者启动了自我保护机制,出现记忆丧失的现象。

新加坡小说家、文化奖得主谢裕民的新书就以此病症为名——《我的游离性遗忘》,写一个本地左二代的成长困境。小说采用你我他,三种叙事视角穿梭主人翁的现实与记忆,重构失踪左派父亲的形象、大学时代真爱的失落以及中年现实中新恋情的意外开花结果。

一代人之创伤

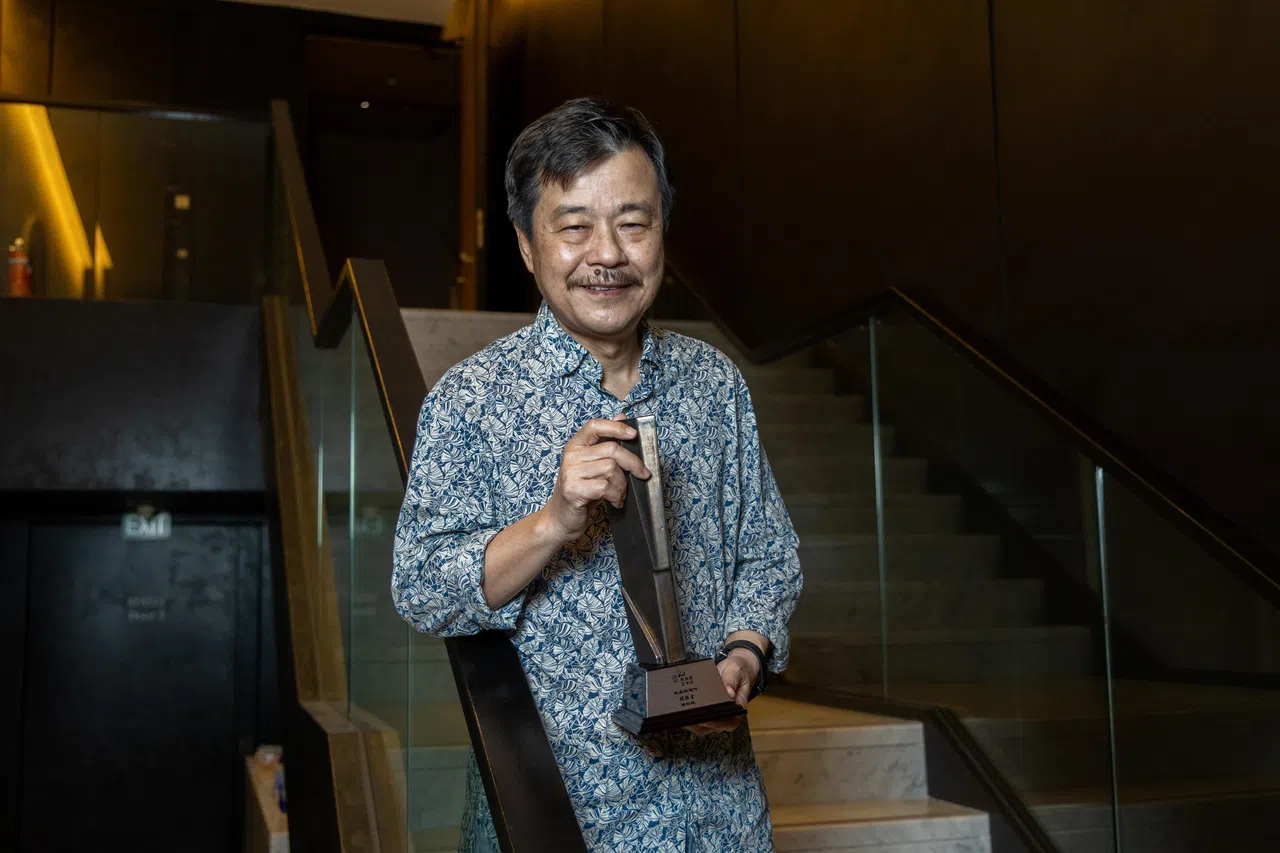

谢裕民去年出版了重构新加坡建国微观史的《不确定的国家》,并获得2024年新加坡文学奖华文非虚构写作大奖,2018年小说《建国》中的人物也通过SG50那一年的剪报,与建国历史对话。新书《我的游离性遗忘》处理的则是建国斗争之后,一代人的创伤。

其实《我的游离性遗忘》的写作早于《建国》与《不确定的国家》,始于2015年,谢裕民后来却因为SG50之年与2019年的一场文史讲座,走了“岔路”,最后才完成这部小说。三本书合起来看,仿佛谢裕民的“建国三部曲”。

谢裕民受访时说:“竟然、已经十年过去——开始写一个左二代的故事,彼时不知道后来会写《建国》与《不确定的国家》。左二代故事没说完,学人家赶SG50热潮,写了《建国》,那时也不知道会接下来写《不确定的国家》。2019年初——COVID-19传开之前,去了台湾大学讲新加坡历史人物;高嘉谦教授主编的‘浮罗人文书系’有空位,要了一个,写新加坡历史人物,写到李光耀,太长,单独成书,就成了《不确定的国家》。过后才回头写左二代,就是现在的《我的游离性遗忘》。三者的立意、表达方式不同,也不受彼此影响。当然,三者都具有机结合,后二者更是我辈的必修课。”

小说主人翁是一个在大学中文系任教的学者,故事一开始就被女学生投诉非礼,他不当一回事,以为当上系主任的老友会保护他,结果惹了一身蚁。讽刺的是,主人翁因为童年阴影,对性极度恐惧,甚至因此失去了大学时代的真爱。

阴影来自主人翁人生最初的记忆片段,他看见一个女人用筷子夹一个面目模糊男人的阴茎:“小鸡不听话,倾向一边。女人夹了几次,小鸡仍东颠西倒,女人索性放下筷子,用嘴巴——像老鹰般,衔起小鸡。小鸡入口,女人不经意地抬头,看见他,意外,张开嘴,小鸡不听话,掉回去。”

1967年,新加坡曾出现“缩阳症恐慌”,人人闻之色变,本地作家黄凯德的短篇小说《鳖瘟》将之放在剿共与英国撤离驻军的历史情境,隐喻家国命运。谢裕民新书则将之笼罩在左二代、受华文教育一代的成长历程,形成他们一辈子的阴影。

小说中性的去势来自记忆深处的恐惧,而性的得势则来自主人翁与白人恩师千金Fish的重逢。时报出版社在新书书腰写了一句颇有力的概括:“缩阳的左翼父亲失踪/不举的儿子在大英帝国女儿牵引下康复/一个文化阳痿故事”。

白人女性之救赎设定

白人女性作为救赎(或诱惑)这样的设定,熟悉谢裕民的读者或许会联想到《安汶假期》(收录在《重构南洋图像》)中那个陪着父亲到安汶寻找先人的Choo,在机场邂逅的那位荷兰女记者Jolanda。《我的游离性遗忘》寻父,《安汶假期》寻祖,对比阅读,颇可玩味。

对此,谢裕民说:“东南亚国家都从殖民地走过来,只要回头,都有白人的影子,移民——无论猪仔或朝廷要犯——的身影。相隔20年,《安汶假期》与《我的游离性遗忘》以这样的方式交汇,不提还没留意。小说分三条主线。先是男主角小时候看见妈妈用筷子夹着爸爸的阳具——爸爸‘患上’1967年突然流传的‘缩阳’。另一条主线,男主角上大学交了女朋友,小时候的画面不断浮现干扰,令男主角性无能,从此不再交女朋友。第三条主线,英国老师全家来访,男主角对老师女儿Fish有好感,也只限于暧昧;在Fish挑逗下,男主角忘却阴影,回复正常,Fish也意外怀孕。小说涉及不同时空下的殖民、种族与意识形态,交织后相互渗透,应有更繁复、深刻的解读——作者不应画蛇添足。”

其实在三条主线外,小说还安插了许多插曲。正进行“鲁迅子弟:马来亚左翼文学研究”的主人翁,借学术研究寻找失踪的父亲,采访了许多参与马共斗争的老左。这些老左的证词,成为主人翁个体遭遇的注脚,让个人经历具备集体经验的厚度。

鲁迅之特定意识形态代表

主编《鲁迅在东南亚》的本地学者王润华教授曾指出,当年流行于东南亚的歌曲《我们是鲁迅的子弟》其实改编自歌颂毛泽东的《我们是民主青年》,鲁迅与毛泽东在冷战时代的东南亚是可以代换的名词,代表特定的意识形态。马华作家黄锦树曾有短篇小说《他说他见过鲁迅》,故事里主人翁也与新加坡有关,笔调荒诞,调侃历史。不同的是,谢裕民笔下的鲁迅子弟并没有冒充鲁迅,没有偏执到底,反而对自身遭遇有所反省,甚至已经不再是鲁迅的子弟,离散在世界各地。这样的设定,似乎是一种对过去的告别抑或和解。

谢裕民说:“鲁迅早逝,无法预知他后来的遭遇,以及他与时代对话的方式。但是,他的南洋子弟必须面对接下来三五十年的变化——从冷战的意识形态,到网络时代的元宇宙。每个时代的年轻人都对青春无悔——理想不存在对或不对,只是五六十年代的年轻人,青春烈火燃烧了整个时代;来不及沉淀,人间便换了风景,残留无限风光在险峰。理想则继续前扑后继,在他方。晚来风急,点点滴滴,怎一个愁字了得。”

新书原来的题目叫“备忘与遗忘”,谢裕民说:“遗忘或被遗忘虽是主动与被动,还究个人感受与视角,也才有当初‘备忘与遗忘’的设想——写下来是为了‘备忘’;然则,‘备忘’一样可以‘被忘’。”

记忆与记忆的意志是脆弱的,因此作家须要不断地书写下去。