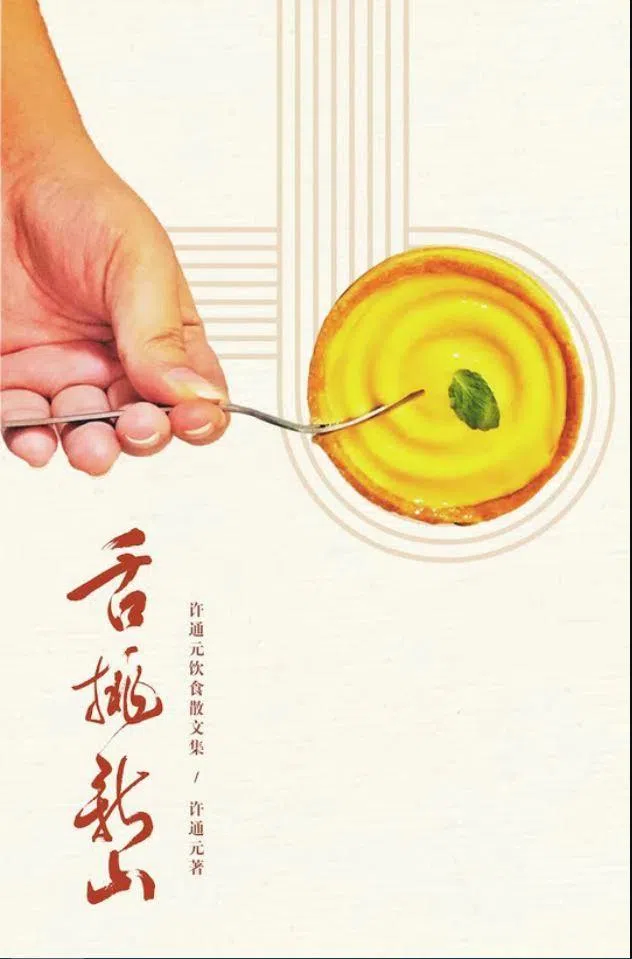

马来西亚有不少饮食之都,但大部分人都不会把新山算在内。不过,来自东马砂拉越的马华作家、马华文学馆馆长许通元长居大新山圈内,到处寻访美食,出版的散文集《舌挑新山》,就记录了新山的美食。

外来舌蕾寻觅新山美食

许通元大学就读位于士古来的工艺大学,后来在南方大学学院任教并担任马华文学馆馆长,长时间在新山生活。对他来说,“眼界是要慢慢拓开,味道是要慢慢习惯”,他还记得第一次到士古来有名的新海珍鸭肉,发现此地的卤味色泽较浅,与家乡不同,不过“舌头于是学会被教育,感染新山地方风情”,许通元就这样,从外地人的眼光,“用其外来长大的舌蕾,挑战新山的美食。”

许通元说:“我不敢称新山是个美食之都,因为新山的食物,确实太多陷阱,容易踩雷,不仅搞得郁郁寡欢,连带朋友也在吃饭时强颜欢笑,影响相聚的愉悦氛围。因此此书筛选了好吃的食物,呈现新山依然有美食,尤其是近十年来,更多的外来移民过去新加坡工作,也顺道发挥在新山可想象的家乡美食。如砂州哥罗面、干盘面,很普遍的早餐美食,难以让砂州人抗拒的面食。

“从来到的第一天,至今都在寻觅美味的食物,岂止为了填饱肚子,更要好好生活,更重要也带给身旁的人、读者。对新山充满期待,即便是小吃,即便不一定很贵;当然也有高档美味,由于一本书的厚度不能涵盖全部,那只好继续寻觅与书写,被训练的舌头如何与美食持续亲密的接触。”

对许通元来说,优秀的饮食文学应该具备“文化记忆的意味,有让人回味的美味,阅读起来可能会很饿,尤其是配搭图片时。”

不过不同读者有不同需求,他说,如果饮食文学提升至有思想哲学的意味,好是好,但一般读者未必喜欢。“饮食文学,依然以舌头与文字,带给读者最后的愉悦感,掺和幸福感,当然那是更完美的境地。”

新加坡人视角书写马来西亚美食

叶孝忠2022年出版《食遇》,介绍新加坡的民间美食。游走世界各地的他,也完成了《我给新加坡写了一本马来西亚》,通过新加坡人的视角书写马来西亚城镇文化与美食。

叶孝忠说,新加坡人虽然常去马来西亚玩,但对许多地方仍缺乏了解。这本书主要集中在3号公路,从柔佛的丰盛港到吉兰丹首府哥打峇鲁,介绍沿途风光与人情。

谈到饮食,叶孝忠与许通元不约而同提到“偏见”这个关键词。对叶孝忠来说,他难以避免以新加坡人的视角去看马来西亚。3号公路上,似乎有许多新加坡已经遗失的东西,比如老店的氛围、喝凉茶的方式、酿椰花酒的地方等等。

叶孝忠说:“我一定有我自己的偏见,难以避免。我们一定会倾向于寻找我们没有的,或是失去了的,这不一定是怀旧。”

至于饮食书写应该有怎样的面貌,叶孝忠的回答与许通元不谋而合。叶孝忠说:“每个读者需求不一样,我个人认为饮食书写要有深度,要挖掘出一些历史文化的内容。必须这么做是因为我们的小贩、民间食物的相关资料,早前没有人梳理,现在大家可以从旧报纸和访谈的方式,留下记录。”

相关内容:

千帆过尽才发现,壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容,加入壮龄go! 社群,一起过好人生下半场。