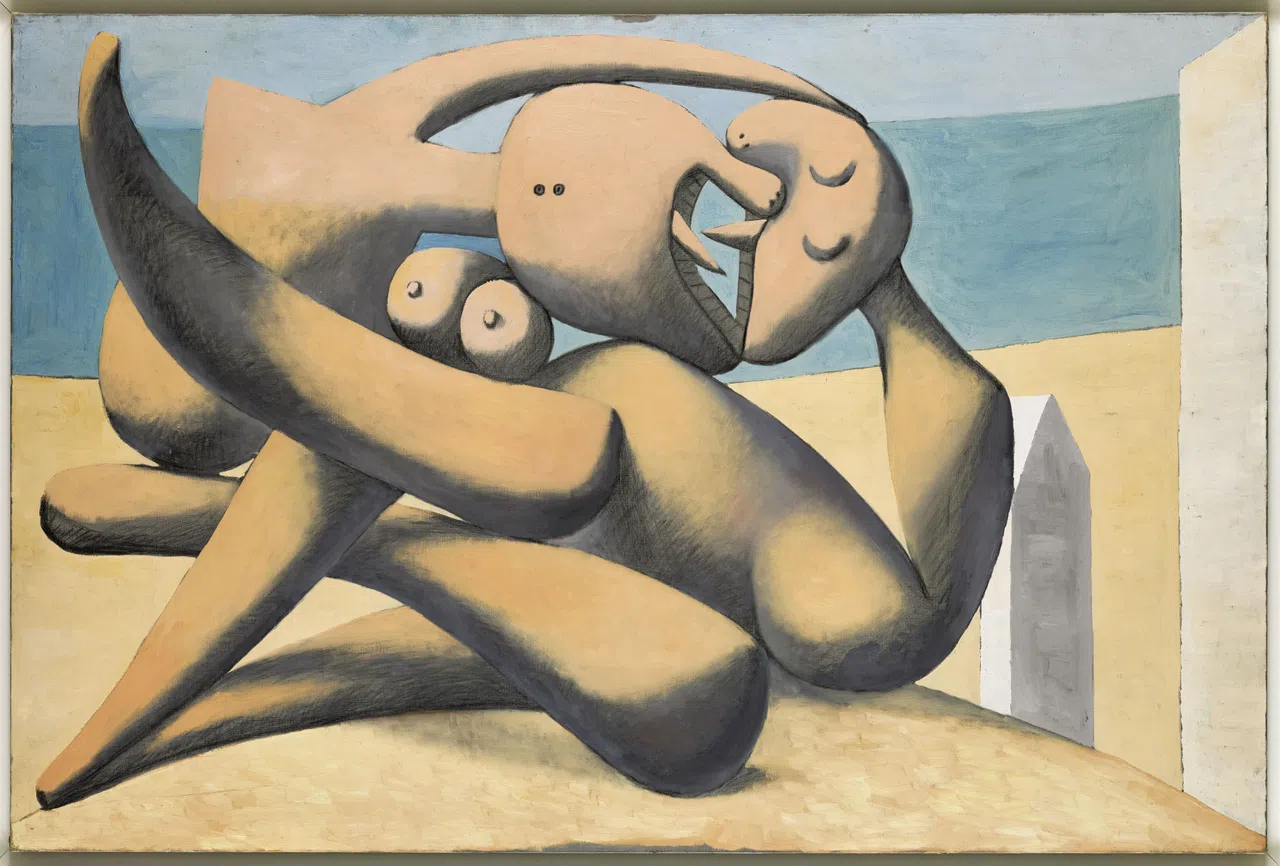

在很多人眼中,巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881–1973)相等于西方现代艺术。3月27日到香港当代视觉文化博物馆M+观展“香港赛马会呈献系列:毕加索──与亚洲对话”(展至7月13日),人头攒动。这是香港十多年来的大型毕加索展览,可看到巴黎国立毕加索艺术馆的60多件馆藏,涵盖从14岁到晚年的创作,有草稿、油画、陶瓷、雕塑等,相当全面,机会难得,包括《男子肖像》《杂技演员》《海边的人像》《台座上的静物》《多拉·玛尔肖像》《游泳者》。

此展更难得将视角超越毕加索线性叙事,纳入30位亚洲艺术家约130件作品来场跨文化与世代对话,前所未有。展览叙事从四个原型:天才、局外人、魔法师与学徒切入来看毕加索的人生艺术,配搭亚洲艺术家对这些原型的探索进行“对话”。举例:毕加索跟随画家父亲学画,少时被视为天才,对绘画人物肖像得心应手,从生活取材。同场并列1969年成立于北京的地下团体无名画会,也通过绘画私人生活和自画像挑战社会主义、现实主义风格,促进当代中国艺术的萌芽。

未深究亚洲艺文的影响

然而,既然此展是毕加索与亚洲的对话,我很好奇:毕加索的艺术创造源头是否也受到亚洲文化艺术或艺术家的启发?遗憾此展并未深究他与亚洲的文化艺术关联,反而更证明了毕加索对亚洲现当代艺术无可比拟的影响力。

展览在“学徒”部分提到生于西班牙,二十出头移居巴黎的毕加索受到伊特鲁里亚、古希腊和罗马,以至文艺复兴、巴洛克和后印象派文化的影响,经常借鉴并进而诠释欧洲“古典名作”,与其一较高下,也在创作中挪用其他文化的元素,尤其是非洲雕塑,但没提及亚洲文化。

展览展出中国著名书画家齐白石(1864–1957)以苹果和荷花配搭的鸽子水墨画,显示他受了毕加索塑造的和平鸽的启发。一生不曾离开欧洲的毕加索曾与亚洲艺术家会面。中国著名书画家张大千(1899-1983)忆述1956年应邀到巴黎办画展,在法国南部尼斯(Nice)与毕加索会面时,毕加索展示自己所画的中国画,是模仿齐白石风格的花卉鸟虫。中国艺术家张仃之前拜访毕加索并赠送一套木板水印《齐白石画集》。张大千转述毕加索说西方没有艺术,真正的艺术在中国,但是毕加索方面未见记载。

此外,与法国乔治·布拉克共同开拓“立体主义”的毕加索在单一画面中呈现多重视角,借此重构现实,改变了艺术的定义,这与流行几千年的中国山水画的散点透视观点有异曲同工之妙,他是否曾借鉴?中国教育家蔡元培1915年在法国拜访毕加索时,曾将之与宋代书画家苏东坡绘画观相提并论,并购买至少五幅毕加索作品带回国,标志着毕加索作品传入中国,这些年来愈发成为亚洲藏家追捧的对象。

当时毕加索置身的巴黎艺术圈痴迷于亚非等外来艺术异域的魅力,比如画家梵高从未去过日本,但购藏600多张浮世绘,后期作品明显地受到这种木刻版画鲜明的深色轮廓、明亮的色彩与生活题材的影响,阿姆斯特丹的梵高博物馆与日本博物馆在2018年合办“梵高与日本”特展有过探索。而毕加索又受塞尚、梵高、高更等那一代画家的影响。

毕加索也收藏浮世绘版画,但此展联合策展人郑道链在接受《南华早报》PostMag访问时说,有证据表明毕加索对中国和日本艺术不感兴趣,并将其称为“装饰艺术”(嘲讽的术语)。我想,不管毕加索承认与否(他一生言论经常充满矛盾),若能从创作与美学角度深入探索他是否受中国书画、日本浮世绘的启发,并展出相关作品,将更具对话的意义。

展览与亚洲最直接相关的,唯有一幅《朝鲜大屠杀》(1951),是韩战爆发后,毕加索以此回应美国对朝鲜半岛的军事行动。日本藤原西蒙2024年创作的《Who对Who对Who?(一场大屠杀的景象)》以毕加索原图为基础,以其卡通熊取代,仍被致敬对象的巨大阴影笼罩。田名网敬一的立体主义作品以及大多数的亚洲展品亦然。毕加索开创的艺术风格与技巧方法(包括将日用品转化为艺术)至今仍为许多艺术家沿用,亚洲艺术家未来能否走出毕加索的影响呢?

影响毕加索的印象派画家

影响毕加索的两位印象派画家塞尚(Paul Cezanne, 1839-1906)和雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir,1841-1919)作品,也在香港艺术馆的“香港赛马会呈献系列:塞尚和雷诺阿的世界”展至7月5日。

52件藏品来自法国橘园美术馆及奥赛博物馆,展览以两位画家相亲相爱的友情切入,将他们的风景、静物、肖像、裸体女性等画作并列,更容易看出他们艺术语言的不同:塞尚构图严谨,富有几何美感,为立体主义奠定基础;雷诺阿用色柔美细腻和谐,确立了他在印象派运动中的地位。毕加索收藏他们的作品,最后展出毕加索的静物画与女体画,显示他受惠于这些前辈艺术家。