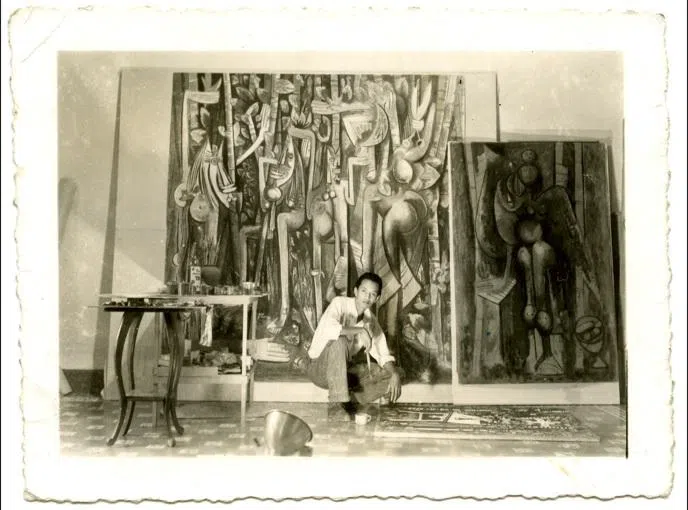

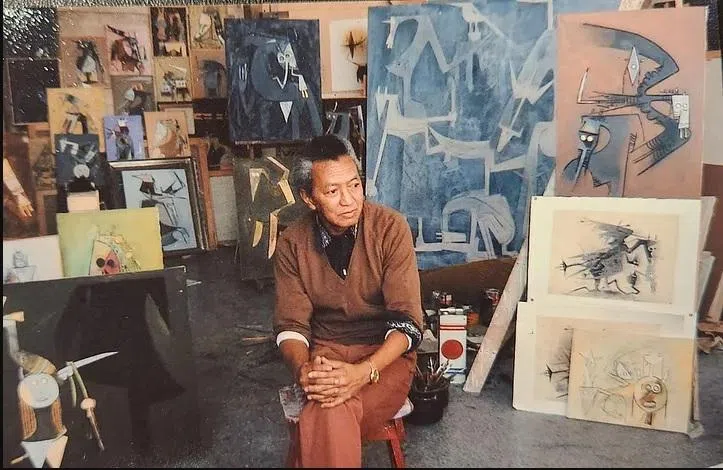

古巴著名艺术家Wifredo Lam(1902–1982)有个中文名字“林飞龙”,他父亲林颜(Lam Yam)是中国广东移民,母亲是前非洲刚果女奴和西班牙-古巴混血儿的女儿。林飞龙尽管与西方现代艺术大师毕加索、马蒂斯等往来密切,但在艺术界的认可度一直有些矛盾。

一方面,林飞龙并不为公众所熟知;另一方面,自20世纪40年代以来,林飞龙在艺术圈享有盛誉,作品曾在纽约皮埃尔·马蒂斯画廊等大型画廊展出,并常与他的超现实主义朋友的作品同时展出——例如在巴黎玛格画廊举办的“1947年超现实主义”展览。他在拉丁美洲的委内瑞拉获得高度认可,1955年在加拉加斯美术馆举办一场大型展览,并受委为加拉加斯大学植物馆创作壁画。在1960年代的欧洲,林飞龙在斯德哥尔摩、巴塞尔、汉诺威、阿姆斯特丹和布鲁塞尔的美术馆举办过一系列重要展览。当他1982年在巴黎去世时,巴黎、马德里和布鲁塞尔已在筹划大型回顾展——原本是对他艺术生涯的庆祝,却变成了致敬。

林飞龙与伙伴Nicole Raoul生育的儿子林王明(Stéphane Lam,67岁)、和第三任太太Lou Laurin-Lam生育的其中一个儿子林神鼎(Eskil Lam,64岁)接受《联合早报》专访时说,“父亲去世后有一段时间人们对他的作品关注度下降。在我们看来,这部分是由于身份政治在艺术界日益增长的影响。苏富比和佳士得拍卖行设立了专门的拉丁美洲部门,有效地将他的作品重新定位在民族主义(例如古巴)框架下。结果,人们主要通过他的拉丁美洲血统来看待他,我们认为这过于简化,并导致他与长期以来与之交往的更广泛的艺术家圈子产生了一定程度的疏离。”

然而,近年来,人们对林飞龙作品的兴趣明显回升。2015-2016年,巴黎蓬皮杜艺术中心举办一场大型回顾展,过后巡展至马德里索菲娅王后国家艺术中心博物馆和伦敦泰特现代美术馆。纽约现代艺术博物馆将从2025年11月10日起,举办林飞龙作品大型回顾展“当我不睡觉时,我做梦”,再次巩固了他在现代艺术史上的地位。

世界公民的东方乡愁

林飞龙这两位后人致力于提升父亲在亚洲作品的知名度,以表彰他的华裔血统。2024年,香港亚洲协会举办展览“林飞龙:归徒”,由林神鼎担任总监的林飞龙遗产策划,林王明创办与兼任总裁的艺术红亭子(Le Pavillon Rouge des Arts,香港)执行。此展距离2002年日本横滨美术馆个展已有十多年,意义非凡。

林飞龙经常忆起父亲林颜练习书法的情景。正如Dorota Dolega-Ritter在其发表于“林飞龙:归徒”展览图录的文章中指出的,林颜对祖先怀有深深的敬意。年幼的林飞龙经常看到父亲在房里为宗教物品上香、供奉米饭或鸡肉等,并为了解中国的政治动态而阅读中国报纸。在儿子们的记忆中,“父亲(林飞龙)认为自己是一位真正的多元文化人——一位世界公民。他对中国深深着迷,我们记得1970年代,他渴望访问中国。可惜的是,这样的旅程最终难以实现。”

林神鼎指出,曾在巴黎、西班牙与意大利旅居多年的林飞龙很少接触华人社区。林飞龙在巴黎时与当地艺术家的联系更为自由,曾见过华裔艺术家赵无极几次。1970年代,林飞龙和家人多次访问东南亚。林飞龙对印度尤感兴趣,与家人于1973年、1974年和1975年三次前往印度旅行,期间到过斯里兰卡、尼泊尔、泰国和缅甸,可惜从未到过新马。

东南亚首展版画与精美书籍

而今,林飞龙作品首次来到东南亚,在新加坡泰勒版画院(STPI)举行个展“由外而内”(Outside In),展出超过60件版画与书籍。

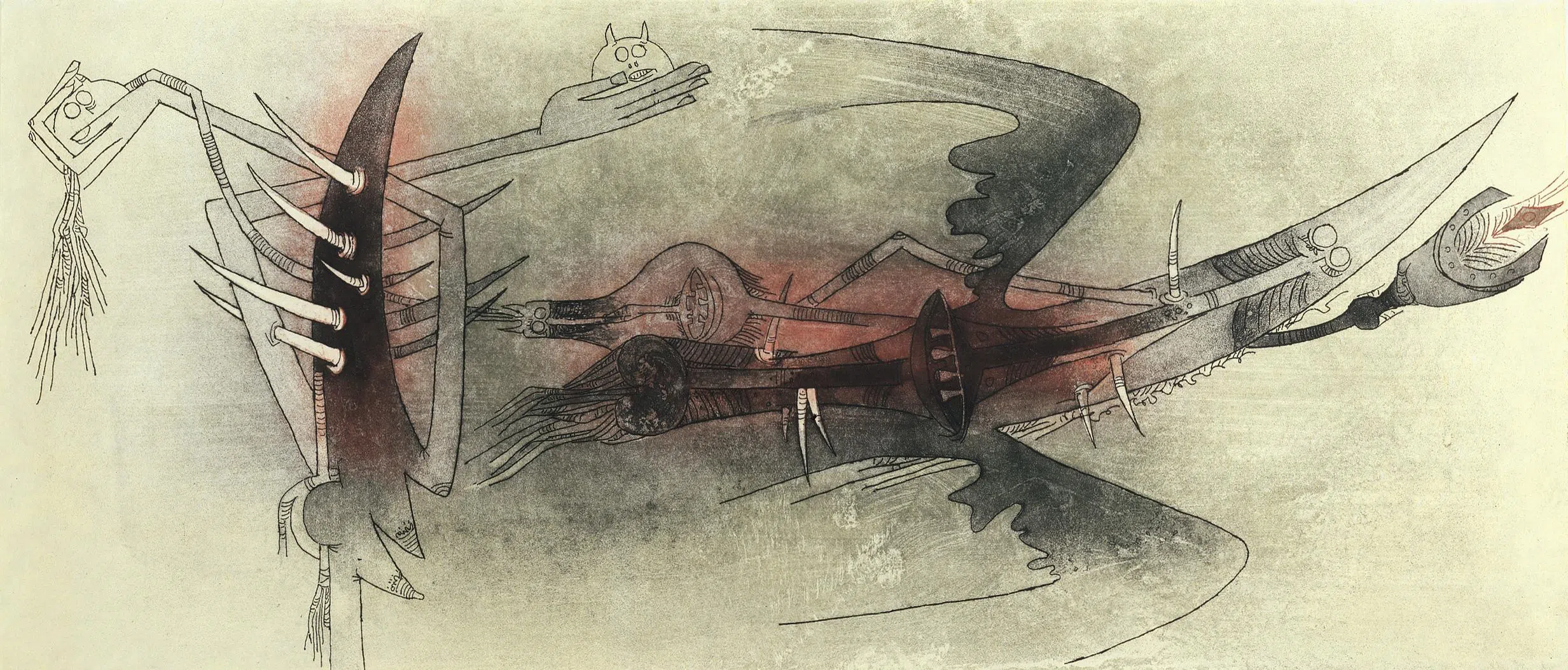

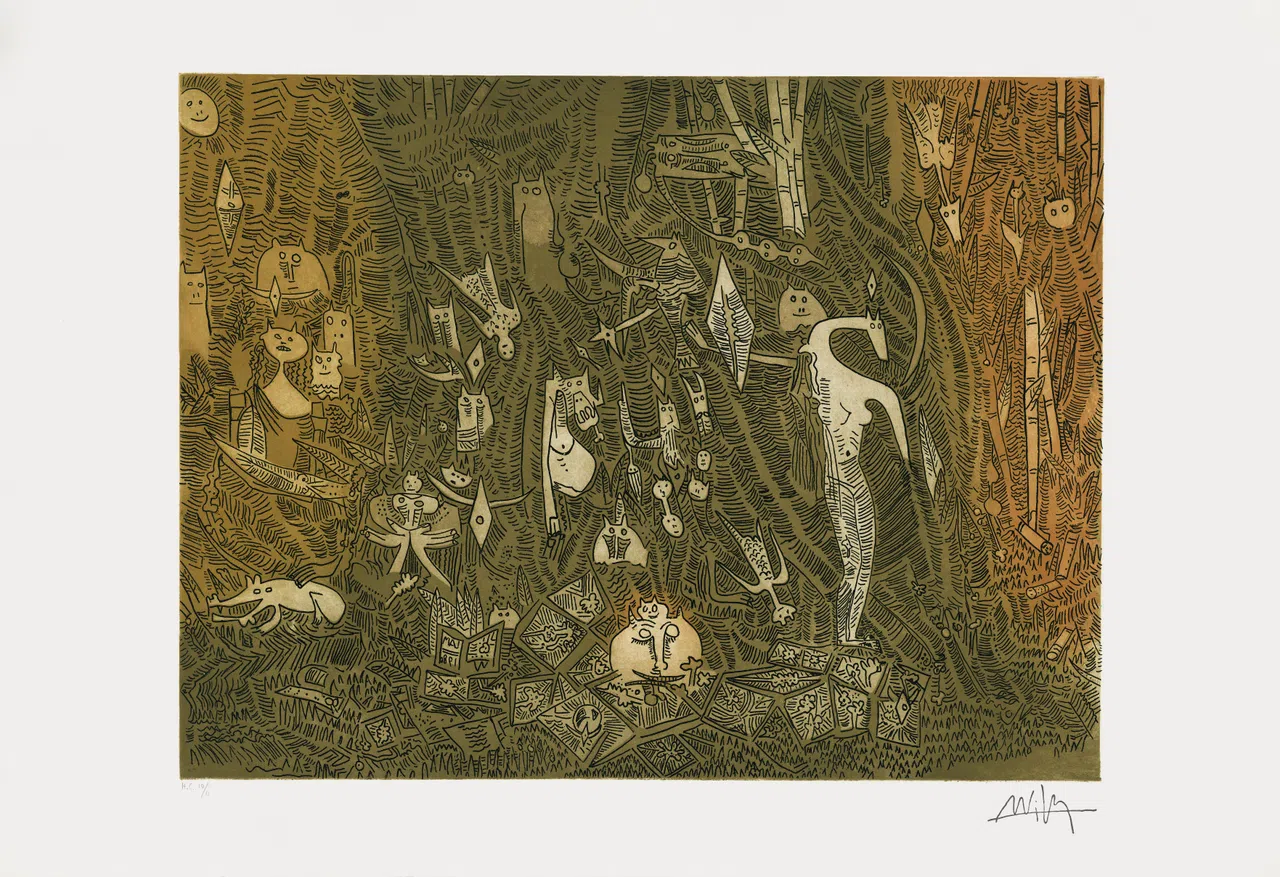

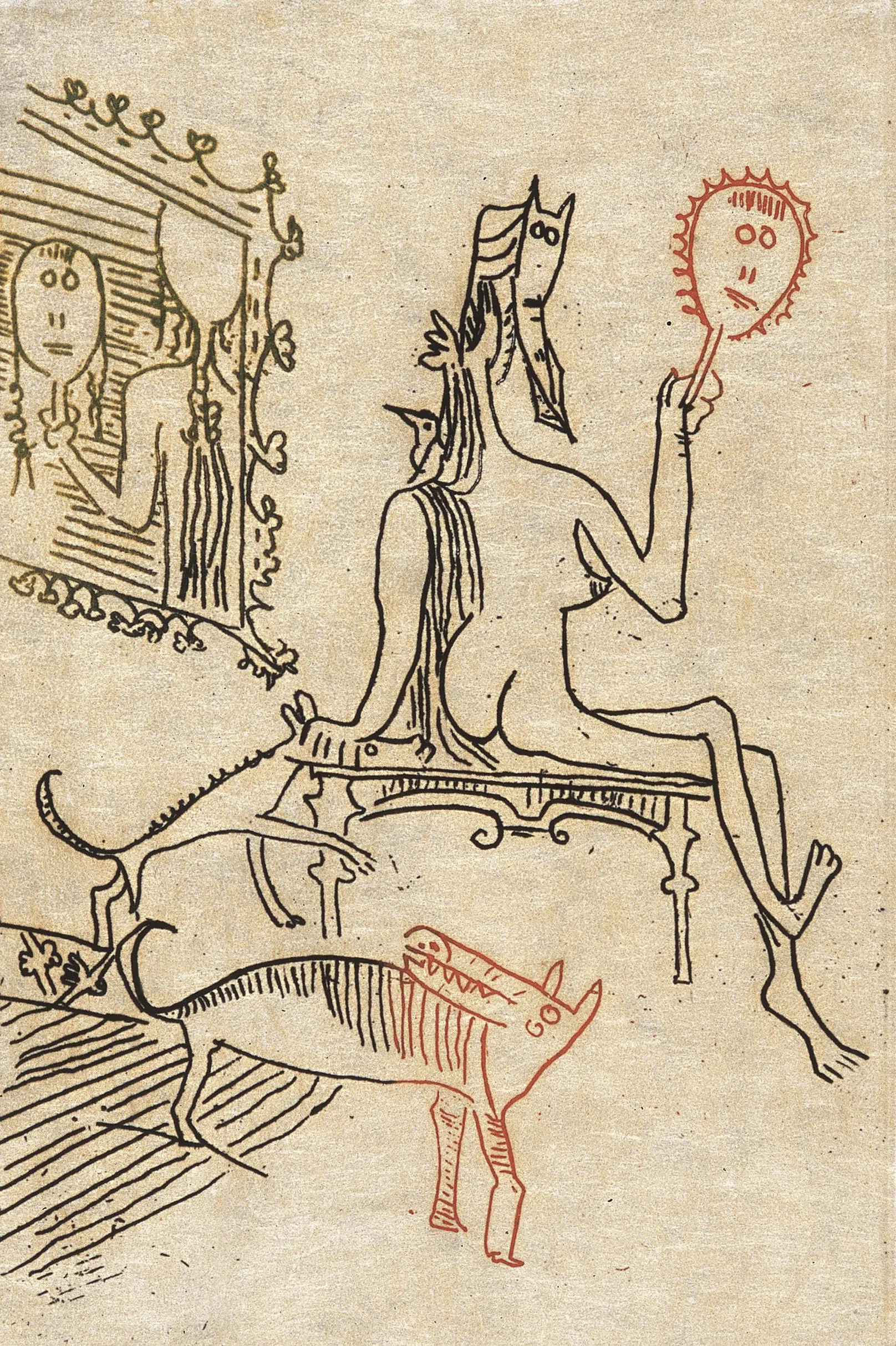

林飞龙大胆地将欧洲现代主义(尤其是超现实主义)与批判西方文化主导地位的非洲-加勒比地区和前卫艺术运动的精神和文化意象交织在一起。他笔下的人物融合了多种形式——部分是动物,部分是人类,部分是植物;它们出现在风景画中,挑战殖民时期对人与自然、理性与神话的固有观念。作为有华非裔血统的古巴艺术家,林飞龙一生大部分时间在欧洲度过。他常常被视为欧洲中心主义艺术圈的局外人,但他的视野和影响力却对该艺术运动至关重要。

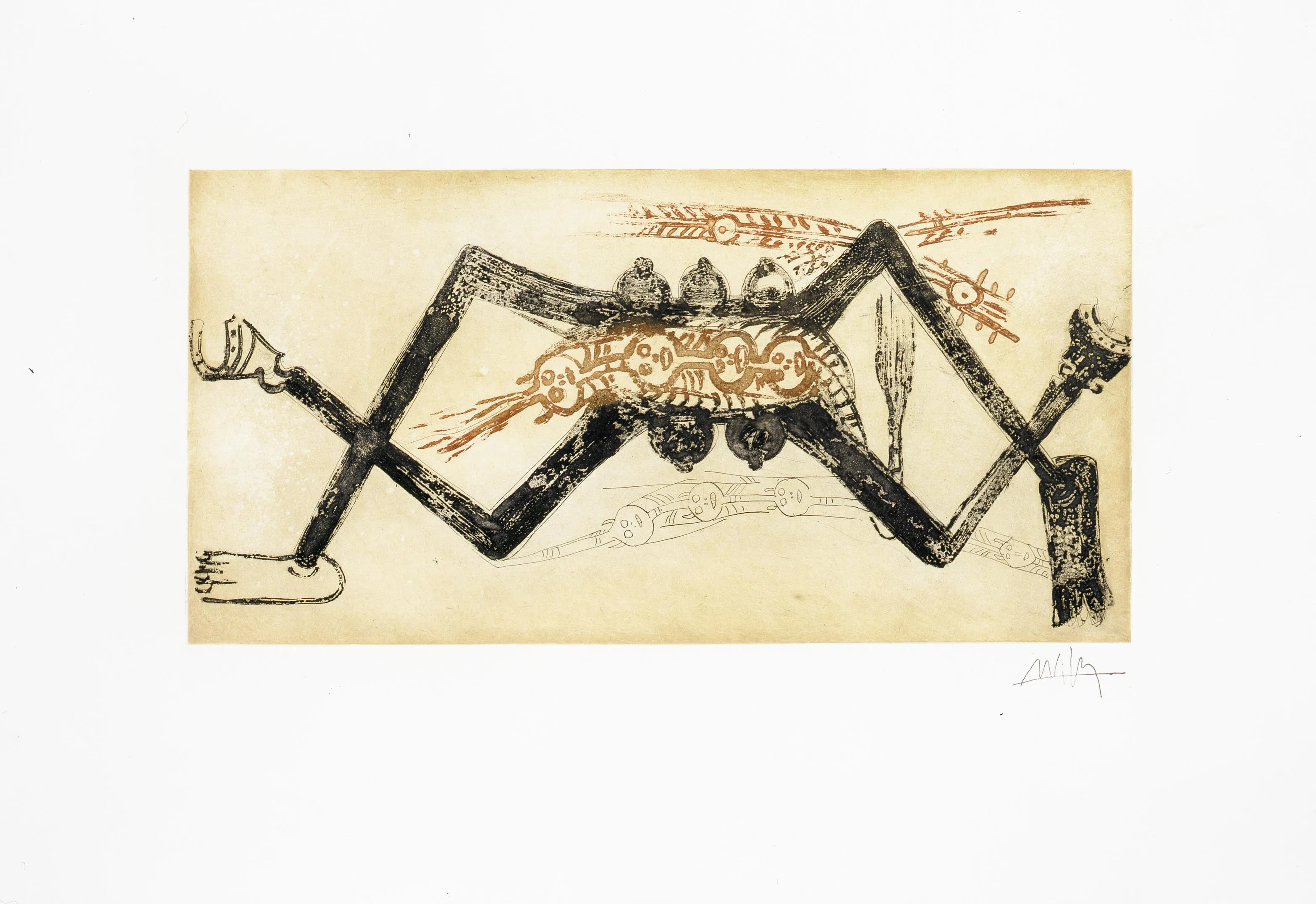

林神鼎和林王明说:“我们的父亲在1960和70年代将大部分创作精力投入到版画创作中。作为杰出的绘图员,这种媒介使他对线条的精湛技艺得以淋漓尽致地展现。他在1940年代的画作以其密集的构图而闻名,人物形象交织,融入郁郁葱葱的热带背景中。在那十年间,直至1950年代,他的风格逐渐演变——人物开始从日益单色的背景中更加清晰地显现出来。这种转变使他重新关注线条和形式,并通过版画创作进一步探索。”

本世纪最美的书籍之一

“他与印刷大师乔治·乌皮里奥(Giorgio Upiglio)密切合作(注:从1963年至1982年),创作了一批重要的版画作品,强调了这种精致的视觉语言。本次展览将重点展示他这一时期的作品,尤其是他与诗人们合作创作的精美书籍(beaux-livres),将诗歌与视觉艺术交织在一起。其中,与诗人Gherasim Luca对话创作的‘Apostroph’Apocalypse’堪称杰作,这本书将卢卡令人难忘的文字与我们父亲铿锵有力的蚀刻画融合在一起。法国艺术评论家Philippe Dagen在《世界报》(Le Monde)撰文称其为‘本世纪最美的书籍之一’——如果我们甚至可以称其为一本书的话。这本巨著充满犀利的短语和笔触。”

本展还展出林飞龙百年纪念版画的精选作品,该系列旨在纪念艺术家百年诞辰,于1997年至2002年间出版,选自林飞龙生前创作的一系列未发表的版画,均由艺术家亲笔签名或标记“bon à tirer”(准备印制)。

展览从5月24日至7月13日,在STPI(41 Robertson Quay S238236)举行。

此外,林飞龙的油画《信件III 》也正在新加坡国家美术馆特展“他者之城——亚洲艺术家在巴黎1920s–1940s”展出。

外一章:儿子们眼中的父亲

在林神鼎看来,父亲林飞龙在很多方面都像缺席的家长——他常沉浸在自己的艺术创作中,但也很体贴,真心喜欢和孩子们聊天。在全家旅行期间,尤其在东南亚,林神鼎得照看父亲的摄影和电影设备。林神鼎说:“父亲热爱拍摄,总是带着他的16毫米相机。我并没继承他太多的艺术天赋;我更热衷于数学和航空。1990年代初,我开始从事档案工作,协助母亲Lou Laurin-Lam整理作品全集的文献资料。从那以后,我就一直没停过。”

林王明说:“由于家族历史的原因,我和父亲的关系很晚才建立,这有点有趣,因为我能够和他进行成年人的对话,特别是关于创作,因为我自己就是从事表演艺术领域的。”