“我觉得人已经活到这个年龄,感觉上都快要离开这个地球了,可对于这个地球上的很多事物好像依然陌生。”龙应台说,“所以我希望在我光着脚踩在泥土上生存时,去第一手地认识和感触这个地球,以及这个地球上的动物和植物。”

如果说2023年龙应台来新,为读者讲述的是“初入山林”那种游人撷异般的新奇发现,那么两年后再赴狮城,参加“城市阅读节2025”,她要为我们带来的是一种与土地紧密联结的深刻“注视”,那是一种看进去后才有的觉知。

台湾作家龙应台2017年为照顾母亲,移居屏东潮州镇,开始乡居;2021年又移居台东,展开她在都兰山中、太平洋畔的生活。

生活,对都市人和乡野之人从体验上可以说是迥异的两个概念,这其中也包含着“人文建构”和“原始野性”的对照,龙应台对两者都不陌生。视讯屏幕中一袭玄裳的她,身后窗外是一大片令人难辨名目的浓密绿植,这其实是她书房里的景观。很有趣的是,晨间采访之际不时耳闻鸡啼,那是龙应台养的鸡,不仅养了30只鸡,她也养了两条狗。

当然也得随时迎接不养自来的动物,譬如蜘蛛晃进浴室,蛇爬上纱窗……人类的书房绝不会因书香四溢儒士谈笑,便让虎头蜂望而却步,一群虎头蜂就曾在龙应台书房门口梁上筑过一个形似莲蓬的蜂窝,寄身于此。

“我看到工蜂飞到外面去找食物,抓到毛毛虫后,揉来捏去做成肉丸,一个一个去喂蜂窝里洞内的小婴儿……”但这一片繁忙的育儿盛况没有持续多久,龙应台说后来有一天再去看蜂窝时,里面“人去楼空”。“季节到了,蜂后、工蜂相继死去,新一代飞走了,所以我完全不用做什么。”

接触多物种正义

豢养禽畜也好,偶遇野兽也罢,桩桩件件都让龙应台思考人类跟动物间的关系,五年前她把自己的身体放进森林时,这节自然课就已开始。“比如说这本来是山里,我这个物种比较有脑子比较强势,把这块地辟出来变成我的家,还筑了路,一旦筑路,原本能在森林里自由游走的蛇,走上那条路就有可能被往来的车轧死,或在滚烫路面上被烫死。只因我这个物种到来后,它的领地越来越小,它这一物种越来越少,受到的威胁也越来越大。”

她接着说:“如果说人类是讲文明的,那文明的标准只用在人类、宠物身上?正义的标准必须要放得更广,于是我接触到了这个所谓的学问——多物种正义(Multi-species Justice,或称跨物种正义),但归根究底,你说这是一门新学问?老实说不是,佛教经典里就曾指出万物平等,只是几千年后我们今人把它当成新学问。”

的确,《庄子·齐物论》亦曾有言:“天地与我并生,而万物与我为一。”这启示人类秉持尊重、顺应、护育自然的态度,将人与自然、动物视作不可切割、休戚与共的生命共同体。

龙应台说:“但人类为了自己的欲望:要住更大的房子,要吃更多的肉,要更多的木材,这是一种近似动物性的欲望扩张。事实是哺乳类动物灭绝了80%(笔者注:据研究,自人类文明起源以来,已造成83%的野生哺乳动物消失),野生动物赖以生存的栖息地,河川、沼泽、森林,被人类掠夺到无以生存的境地。但特殊的是人类又有文明跟自省的能力,所以我们在微弱地告诉自己说:再这样下去的话,是害了自己。”

龙应台举了一个简单的例子来说明这不是危言耸听,也不是多遥远的未来议题:农药施用和栖地遭破坏等原因,已导致蜜蜂减少;蜜蜂减少,会导致授粉效率下降;不能授粉,有些有作物或水果便会减产,这是一连串的连锁反应。

回到“多物种正义”的观点,龙应台认为它有纵横两个坐标。若说如何对待其他物种可视为横向坐标,那么当下的我们作为活在21世纪上叶的人类,对待还没有出生的下一代人的方式,则是纵向坐标。“地球也将是新一代人唯一的地球,到时候要对他们说什么——抱歉,你来晚了,我们都拿走了。这有点像一个长期租用的房子,这一段租期的租客住进去后,把房子里全部能用的东西都拆走了,下一代租客进来,才发现连天花板都没了……人类竭泽而渔已久,现在透过科技,是更极端的竭泽而渔。”龙应台说:“山居之后,我更清楚地看到这些问题的存在。”

扣问生活以及存在

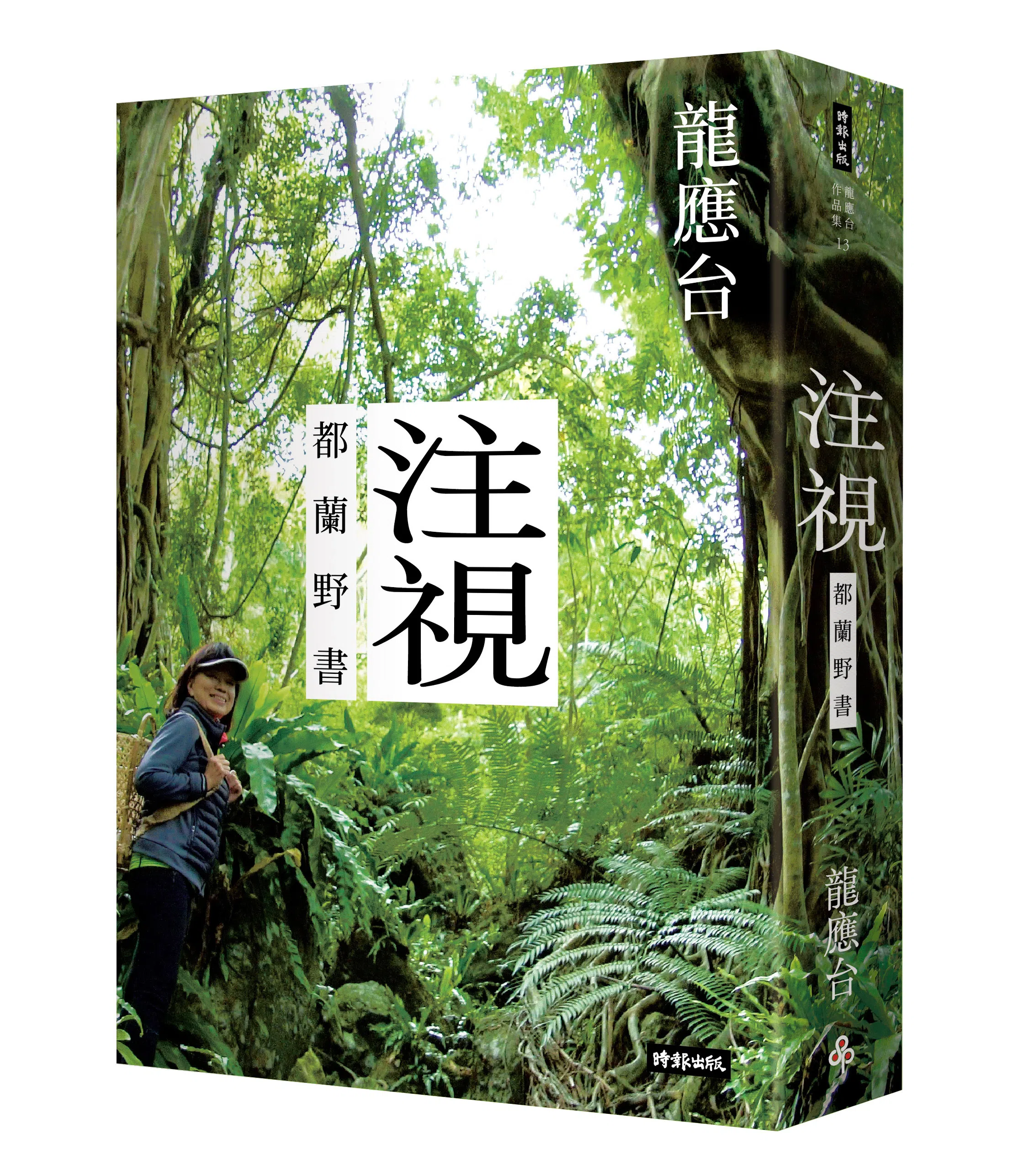

她2024年写就的新书《注视—都兰野书》,透过注视,将自然与人紧密联系,从山林美好到荒野灭绝,从生命的脆弱到一草一木、一虫一兽的神奇,无不揭示对生活以及存在的深刻扣问。

龙应台坦言,希望透过这本书唤醒一种社会或心理上的集体觉察:“这本书不是讲述田园的心灵鸡汤,这本书记录一个作者亲身去体验在21世纪初的文明时代中,进入森林里时,那种美好体验跟她所发现的几近恐怖的问题,而这些恐怖的问题恐怕是我们人类物种,尤其是年轻的这一代不能不去深思的议题,比如说野生动物的数量跟种类正急剧减少,也就是人类的行为在彻底改变我们地球的生态;又比如说,书里用数据提到农药使用的问题……这本书提出来的是非常多已经发生,跟将来会发生的巨大问题。”

有评论家说这本书是“温柔一点”的《野火集》,龙应台莞尔之余,对这种读后感表示认可,当然针对舆论认为她已过渡到“生态书写”领域,她认为自己此刻表面上看起来观察生态议题,却并没有偏离作家或说写作型公共知识分子的核心。

龙应台说:“一直有一个线性贯穿的核心,使得我近年的创作好像跟前面的政治书写没走太远。为什么这么说呢?因为回头看政治书写,有一种核心是做人要有高度自觉,那个自觉是你对于国家机器要有自觉,对于权力结构加诸于你身上的、灌输于你的要有自觉。在最近几年所谓的生态书写中,它的核心难道不也是说,对于我们所处的这个地球上所发生的事情,同样要有高度的自觉?你要有自觉,才会有注视。当你有自觉,你看到问题所在的时候,你自己去决定你要用什么样的行动去改变它。我想说的是,我们不能够没有自觉地继续活下去。”

这个月底将来到新加坡的龙应台,觉得新加坡读者同样可以延伸书中的议题,让下一代人对自然更有感。“如果住在新加坡,我家有一个成长中的青少年,我会让设法让他常常有机会进入森林,进入比较野的森林,不仅让他接触到鸡鸭牛羊等家禽家畜,还有森林里的野生动物,比如带孩子出国的时候,是不是可以开拓一种生态旅行?让孩子成为一个更完整的人,而不仅是在他成长过程中,去强化他的城市化,让他彻底缺失相当重要的一块——跟这个地球相连的感觉。”

龙应台说,不应只是带孩子体验东京、巴黎、柏林等城市的都会文明,一次五天四夜的荒野或山中行走,这种行旅也是可以有的。“通过跟大自然的接触,对这个孩子而言,是一种世界观、体能、人格的培养。

新加坡的生态连道

龙应台还提及,新加坡的都市规划也切实注意到生态平衡问题,比如武吉知马生态连道(Eco-Link@BKE)。这条生态连道跨越武吉知马快速公路,连接自1986年被分割的武吉知马自然保护区和中央集水区自然保护区。为了让两座森林的动物、昆虫和鸟类穿梭自如,生态连道上种植3000多棵本土树木和灌木,扩大了野生动物的栖息地和基因库。

龙应台说:“连道两边有各种各种的小动物,那当你从中间把森林切成两半,形成一条公路的时候,两边的小动物是穿不过去的,它要穿过去,就面临被轧死的风险。有了这个连道之后呢,等于是让森林重新变得完整,这就是一种多物种正义的践行。毕竟,人类物种有什么权利把动物的森林、动物的家园切成两半,让动物从此过不去,一过去就要被杀呢?”

是啊,德国哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)说过:“人类不是存在的主人,而是存在的牧羊人。”

住在山里面的龙应台,那个早上,以她冷静温和的语调和我讲述了那些或美丽、或动人、或可怖、或凶暴的“物种”故事,直到临近晌午,我才意识到鸡啼不知什么时候悄然无闻了。

▲“我们爱的、吃的、杀的:山中‘注视’到的一些事”

主讲:龙应台

6月28日(星期六)下午3时

首都剧院(Capitol Theatre)

报名费:15元(赠送一张5元大众书局书券),早报VIP优惠价:5元

(早报VIP在购票时输入专属代码 ZAOBAOVIP5,即可享有优惠价。)

报名链接:https://go.cityreading.sg/cr2025_lyt