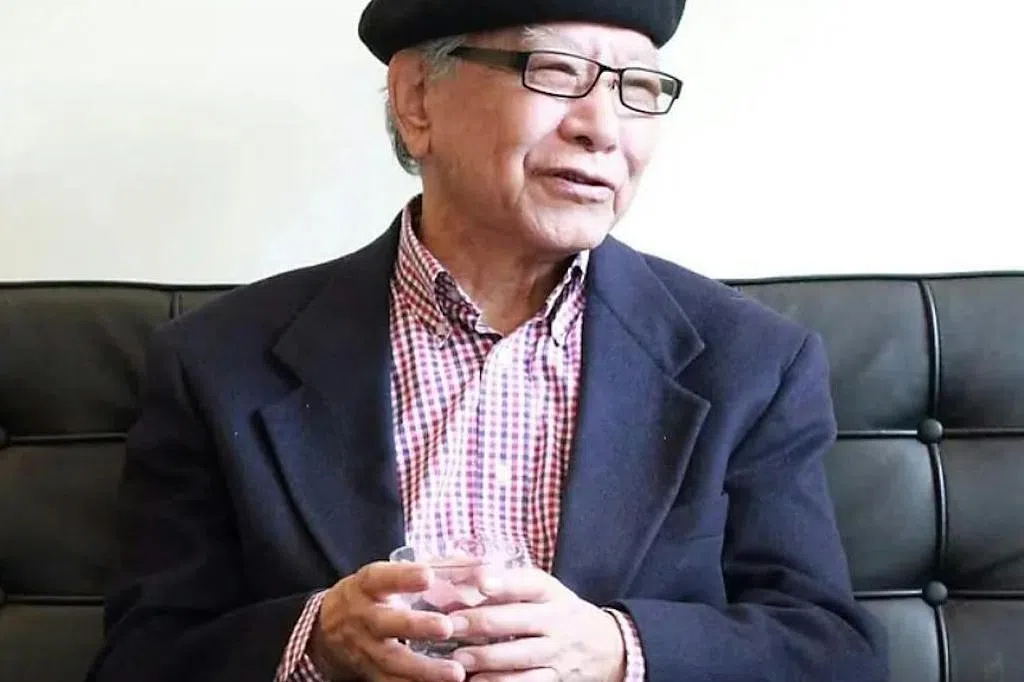

台湾浪子诗人郑愁予逝世,享年92岁。本地文人感叹其诗风靡好几代文青,见证了新华文学创作鼎盛期,而诗人潘正镭忆述,自己第一次见到郑愁予是在1983年首届国际华文文学营上,当时郑愁予和萧军见面,郑愁予给对方献了一首诗《与风筝争风》,在会上朗诵。

潘正镭说:“国际华文文学营在当时是华人世界的盛举,促使彼此隔阂几十年的两岸作家聚集一堂,在两岸三地见不到的景象,在新加坡发生了。”

古典诗风不乏当代气质

他第一次邂逅郑愁予,是中学时期,从友联书局的丛书堆叠中发现诗集《窗外的女奴》。“对刚开始写诗的年轻人来说,郑愁予的诗文,和当时许多艰涩的现代诗歌截然不同,既蕴含浓厚古典风情,同时不乏当代气质,是延续了五四遗风并将之发扬光大的典型代表。”

1983年的国际华文文艺营上,作家如艾青、洛夫、郑愁予、萧军、於梨华等人聚集在人协礼堂,潘正镭回忆,古稀之年的萧军一头白发,高高竖起,郑愁予于是给他写了一首《与风筝争风》,想象从他的白发,延伸至风、风筝与旗帜:“风息了/旗静止/风筝 落地/是天下已无可争之事了吗?……/那人,他不张嘴则已,只要说一句话/千帆竞走,所有的风筝都争着起飞”。

1993年,潘正镭与郑愁予同为马来西亚花踪文学奖诗歌评审,见面时郑愁予将诗集《寂寞的人坐着看花》赠予他。“这本诗集距离《窗外的女奴》已有时日,期间他也写了很多,但这本诗集让人感觉老先生又回到高超的诗文境界。而诗人写到巅峰状态时,是不会追随潮流的,只是纯然延续他所擅长的古典诗风。”

延伸阅读

在他看来,郑愁予写了众多旅游诗,其中充满古典田园山水诗的风味,即便写景,里头永远存在人之心境。

潘正镭印象中的郑愁予,真切诚恳,对同在写诗的人特别关照。“我们这一代人写现代诗,很少不受台湾现代诗、尤其是他的影响。那种影响力是润物细无声的,他的诗歌字句,总会以变形的姿态出现在你的诗中。”

曾经担任《南洋商报·南洋学生》主编的退休报人白全成(笔名夏心)认为郑愁予的诗风靡了好几代文青,特别是1970到1980年代,在新华文学创作的鼎盛时期,他的名字无疑是一个诗的代名词,一个传奇。

“那时,‘达达的马蹄’与‘美丽的错误’脍炙人口,喜爱文学的人莫不传颂。我在文学讲座上与青少年学生们谈论诗歌创作时,除了举例李商隐的《锦瑟》,也爱以这首《错误》为例,分析他的写作技巧。”

兼有“济南二安”特色

白全成分析,郑愁予的诗植根于传统,他出生于山东济南,其文字之美,有同乡“济南二安”的特色,既有李清照(易安)的缠绵悱恻,又有辛弃疾(幼安)的豪迈与愁绪,既现代又古典的意境,教人着迷,因此在写作上也很难教人不沾上边。当然,学习郑愁予,再努力摆脱郑愁予的影响,就成了立志写作的人的必须功课。

诗人、文化人林得楠也在1980年代初的中学时期,迷上了郑愁予的诗,因而进入诗歌世界。

“和许多同辈的文学青年一样,台湾现代诗人对我的影响深刻且是长期的:从最初模仿他的诗风,到后来建立自己的风格,再塑造终身的诗情,进而超越了诗本身。可以说,诗,改变了我的人生轨迹,引导我走上文学之路,并由此找到自我价值,得以一生与文字为伴,并活跃于出版界与文学界,建立了自己的事业——在这条路上,郑愁予始终是我心中的偶像。也因此,我常与年轻一代分享读诗、写诗的意义是超越诗的;而我自己,便是最切身的体验。”

他忆述,当年迁入百胜楼书城的友联书局是他汲取台湾现代诗歌营养的“中转站”。自少年至青年,他在那里购得的名家诗集,如洪范书店的 《郑愁予诗选》,至今仍是珍藏。穿梭书店的岁月里,他认识了郑愁予、余光中、杨牧、痖弦等台湾现代诗人,也接触了柏杨、张系国、李敖等名家的作品。受他们启发,林得楠进而关注与台湾诗坛有互动的新加坡诗人,如杜南发、潘正镭、周维介等。

“2018年11月,我到香港参加香港作家联会30周年活动时,才有幸与郑愁予前辈见了一面。他给了我住家地址,让我把诗集寄到他家。诗人走了,但我相信他留下的文字仍将照亮后来的诗歌跋涉者,正如当年照亮了我那一代的文青一样。”