百年前,英国诗人、1907年诺贝尔文学奖得主吉普林(Joseph Rudyard Kipling)在《东西方民谣》一诗中写道:“东非东,西非西,两者永无交汇”。然而新加坡的独特双语文化环境优势,允许读者通过不同层次来欣赏各文化作品。

城市阅读节上,本地青年作家陈嘉炜将分享自己阅读双语文学作品的一些心得,并且希望能跟观众交流看法,互相学习。

陈嘉炜毕业自新加坡国立大学法律系、英国伦敦国王学院法学硕士,现为一名执业律师,通晓中英双语,其中文小说及散文曾多次收录于本地及海外报刊,曾获新加坡金笔奖、新加坡大专文学奖。

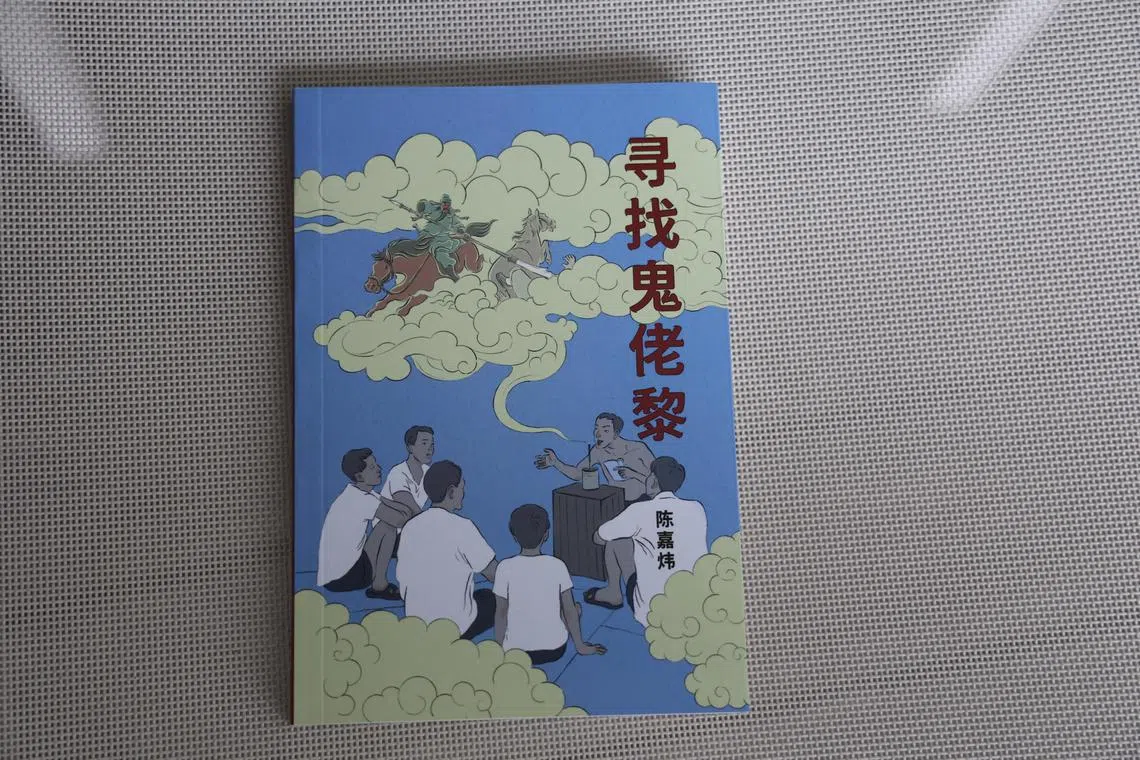

2023年,陈嘉炜出版首部小说集《寻找鬼佬黎》,收录近10年内的短篇小说,从死而复生的“讲古佬”,到恨锁画室的梨园花旦,题材广泛,从而呈现人们挣扎求存的执念,也对本地华族文化的传承课题作出反思。

他在受访时说,在职场上,双语教育自然有一定优势,从阅读及写作来看,则影响更为深远。“因为语文是文化的载体,其关系是密不可分的。通过中英双语,我能接触及阅读的文学作品范围较广。当我在阅读某本中英文小说时,有时就能理解作者在创作时所参照的其他文本。追寻作者创作时的思考脉路,对我而言是件很有趣的事。”

陈嘉炜最喜欢的文学作品,是马尔克斯《百年孤寂》及陈忠实《白鹿原》。近期因工作繁忙关系,阅读时间有限。近期让他留下深刻印象的,有范俊奇散文集《镂空与浮雕》,以及马华作家李天葆的《联合早报》专栏。

正如作家艾禺在《寻找鬼佬黎》序中提到,小说源自现实生活,但不是复刻版,远远不止于将现实再叙述一遍的过程。她在阅读这本小说集的时候,发现11篇小说虽然内容各异,但篇与篇之间又包含一种内在的、近乎死心眼般的逻辑性,谈起人性,对内心的挖掘清晰见骨,使人揪心。她说:“创作需要思考,思考作为人类最为重要的精神活动之一,比感受力和想象力更重要。”

欢迎出席“我与双语阅读的两三事”文学讲座,一窥本地青年作家的阅读和思考过程。

▲我与双语阅读的两三事

主讲:陈嘉炜

6月29日(星期日)上午11时

Living Room ,旧国会大厦艺术之家(The Arts House)

报名费:5元(赠送一张5元大众书局书券)

报名链接:go.cityreading.sg/cr2025-cjw,或扫码